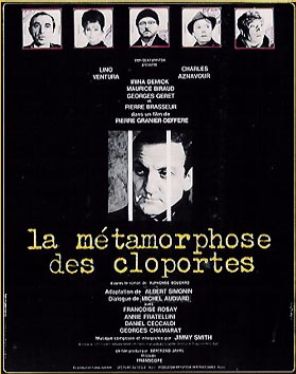

Pourquoi ce film ?

Ce petit film sans prétention toujours dans la veine de la « Qualité Française » présente aussi l’intérêt de réunir un ensemble de très bons comédiens. Il est toujours agréable de voir les réunis. Un amoureux des acteurs ne saurait se refuser un tel plaisir.

Quelle est l’histoire ? (Encore une fois pourquoi se priver de Wikipédia quand l’histoire un peu compliquée est si bien racontée)

Edmond (Charles Aznavour), Arthur (Maurice Biraud) et Rouquemoute (Georges Géret) sont trois voyous minables. Ils sont sur un « coup ». Mais, pour percer le coffre, il leur faut un chalumeau spécial. La vieille Gertrude (Françoise Rosay) fournit tout le matériel possible au « milieu », mais elle n'est pas prêteuse : elle demande trois cents billets (que Rouquemoute transforme aussitôt en trois « briques ») pour trois heures de location ! Edmond réussit à convaincre son ami d'enfance Alphonse (Lino Ventura), dit « Le Malin », un habile voleur de tableaux, de vendre un tableau de Braque pour avancer les fonds et de se joindre à eux, en lui faisant miroiter un magot bien plus gros qu'il ne l'est réellement : le coffre contiendrait cent « briques » !

L'équipe part au travail, mais l'affaire ne se déroule pas comme prévu. Non seulement Alphonse constate que ses trois associés d'un jour sont encore plus maladroits qu'il ne le croyait, mais, surtout, l'arrivée inopinée d'un vigile les fait paniquer et prendre la poudre d'escampette. « Le Malin » se retrouve tout seul et est arrêté. Il est condamné à cinq ans de réclusion.

Alphonse passe son séjour en prison sans recevoir ni visite, ni colis. Il va longuement ruminer sa vengeance. Il ne peut oublier la lâcheté de ses complices, qui ont d'ailleurs aussi pillé son appartement. Il réserve aussi un sort spécial à « Tonton » (Pierre Brasseur), le receleur de ses tableaux, qui s'est enrichi sur son dos de manière fabuleuse. Une chose est sûre : coûte que coûte, il retrouvera et écrasera sans pitié ces « cloportes ». Mais, dès sa sortie de prison, l'inspecteur Lescure (Daniel Ceccaldi) a l'œil sur lui et ne l'entend pas de cette oreille.

Réalisation Pierre Granier-Deferre

Réalisateur, scénariste de près 40 films pour le cinéma et la télévision – il était le scénariste de tous ses films – il est connu pour être un réalisateur ayant marqué son opposition à la Nouvelle Vague, continuant à faire des films d'une facture traditionnelle. Il a porté à l’écran beaucoup de romans de Simenon avec comme interprètes des acteurs de tout premier plan. Tels que Simone Signoret, Lino Ventura, Jean Gabin, Alain Delon ou Romy Schneider. Il dirige deux fois Jean Gabin dans « La Horse » 1969 et « Le Chat » 1971 asseyant ainsi sa carrière et « La Veuve Couderc », 1971 avec le duo Alain Delon/Simone Signoret. Après 1995, il se consacrera à la réalisation de films pour la télévision, comme « Maigret » avec Bruno Cremer dans le rôle-titre.

Le préféré de Ciné papy est le film policier « Adieu poulet » 1975, avec Lino Ventura et Patrick Dewaere.

Qui fait quoi ?

Lino Ventura : Alphonse Maréchal dit « Le Malin », un truand qui a été lâché par ses complices

Ciné papy ne va pas vous infliger l’énumération des quelques 75 films tournés « avec les plus grands metteurs en scène et/ou acteurs » et dont beaucoup sont devenu « culte ». En effet, celui qui ne voulait pas faire du cinéma et conserva jusqu'en 1958 ses « vrais » métiers d'organisateur de combats de catch et de gérant d'une entreprise de layette. C’est Jacques Becker qui emporta le morceau. Ventura refusait et pour bien faire comprendre son refus demanda, un cachet à peu près équivalent à celui de Gabin, tête d’affiche du film qu’on lui proposait. Cela lui fut accordé et c’est ainsi que démarra une formidable carrière dans tous les genres tels comédie, drames, policiers, sociétés etc. Il put y déployer son talent naturel. Il disait, lui qui ne prit jamais de cours : « Je ne suis pas un acteur, je ne suis ni Laurence Olivier, ni Robert Hirsch. Je ne suis qu'un comédien instinctif » Adopté immédiatement par le monde du spectacle grâce à celui qui allait devenir un de ces grands amis de toujours, Jean Gabin et aussi Georges Brassens, Jacques Brel, Jean Gabin, César, Claude Sautet ou José Giovanni. Les plaisirs de la table sont très importants pour lui : « La perspective de manger avec mes copains, c'est pour moi une fête. Être à table avec eux, c'est une véritable communion. »

Pour Ciné papy, son film préféré est « La Bonne Année » 1973 de Claude Lelouch qui ne fait pas que des niaiseries. Le rôle qu’il tient résume sa personnalité dont il expliquait le plus simplement du monde que : « De passer pour un ours, à un moment, ça arrange très bien les choses, comme ça on vous fout la paix et c'est fini »

Dans « La Bonne Année » il forme avec la superbe Françoise Fabian un couple tel qu’on se le souhaiterait pour soi-même. C’est un truand qui veut cambrioler la bijouterie Van Cleef&Arpels juste à côté d’un magasin d’antiquités voisin. Le magasin est tenu par une bourgeoise aisée. Ils se croisent. Il lui fait la cour. Son cambriolage réussi mais lui, se fait prendre. Les retrouvailles seront fabuleuses.

Deux répliques de Ventura. Lors de la cour qu’il fait à Fabian. à un moment il dit « Ce serait plus confortable ». Elle décline la proposition et Lino se retrouve comme un con sur la Croisette à marmonner : Confortable...confortable mais où tu as été le cherche celui-là ? Confortable !… »

Peu après elle l’invite à diner. Elle est seule avec un entourage de gandins apparemment habitués des lieux. Aujourd’hui on dirait bobos prétentieux, même si c’est un pléonasme. La conversation tourne autour du cinéma mais Lino reste silencieux. Il est apostrophé : - Lisez-vous Télérama.

- Non

- Mais alors comment choisissez-vous vos films ?

Et Ventura, plantant ses yeux dans ceux de Fabian, de rétorquer : « Comme avec les femmes, je prends des risques ! »

En 1974, Françoise Fabian et Lino Ventura remportèrent les David di Donatello pour ses rôles (Les David di Donatello sont des récompenses décernées chaque année depuis 1955 par l'association David di Donatello (Ente David di Donatello), rattachée à l'Académie du cinéma italien (Accademia del Cinema Italiano).

Charles Aznavour : Edmond Clancul dit « Le Naïf », un ancien complice d'Alphonse, devenu faux fakir.

Quel dommage que ce remarquable acteur ait préféré faire le chanteur auteur compositeur interprète. Au cinéma, il crève l’écran sans « tirer la couverture à soi » On a pu l’admirer dans da le film « Tirez sur le pianiste » 1960 (il y tient le rôle principal) de François Truffaut et dans « Le Passage du Rhin » 1960 réalisé par André Cayatte. La même année, il joue notamment en compagnie de Lino Ventura dans « Un taxi pour Tobrouk » 1960, de Denys de la Patellière. Dans ces films, il déploie son talent d’acteur avec un naturel époustouflant. Sur scène, c’est tout au long de sa carrière, le même rôle figé de chanteur « à succès » lassant, avec des tics qui faciliteront la tâche des imitateurs.

Pierre Brasseur : Demulder dit « Tonton le Brocanteur », un receleur devenu marchand d'art

Une légende, un monstre sacré du cinéma et théâtre français. Membre d'une dynastie de comédiens célèbres, il est le père de Claude Brasseur, lui-même père d'Alexandre Brasseur. Déjà renommé comme acteur de théâtre il devient populaire auprès du grand public avec son interprétation dans « Le Quai des brumes » 1938 de Marcel Carné et surtout avec son rôle de Frédérick Lemaître dans « Les Enfants du paradis » 1945.Il offre une superbe prestation de Lucien Maublanc, le rejeté des « Grandes Familles », 1958 d'après l'œuvre de Maurice Druon, dans un extraordinaire face-à-face avec Jean Gabin.

Éclectique, il n’est pas qu’une bête de scène. Il est l’intime de Pablo Picasso, Jean Cocteau, Max Jacob, de Louis Aragon qui l'introduit dans le groupe surréaliste où il fait la connaissance d'André Breton, Paul Éluard, Benjamin Péret, Raymond Queneau. Grâce à Aragon, Robert Desnos et Jacques Prévert, il publie ses premiers textes dans La « Révolution surréaliste ».

Sa passion pour le théâtre l’amène à jouer dans Kean, où il incarne le grand acteur anglais raconté par Alexandre Dumas père et repris plus tard magistralement par Jean Paul Belmondo dans une adaptation de Sartre. Il joue aussi dans « Les Mains sales » et « Le Diable et le Bon Dieu » de Jean-Paul Sartre, comme dans « Tchao » de Marc-Gilbert Sauvajon ou dans « Dom Juan aux Enfers » de George Bernard Shaw aux côtés de Paul Meurisse. En 1966, dans un rôle à contre-emploi, il campe un truculent général Géranium dans le film de Philippe de Broca « Le Roi de cœur » (LOL)

Irina Demick : Catherine Verdier, la gérante d'une galerie d'art qui travaille pour Tonton

Cette jeune et ravissante actrice a été la compagne du célèbre producteur Américain Darryl Zanuck (plus de 200 films à son actif) Grace à lui Irina Demick apparaît dans « Le jour le plus long » 1962. Souvenez-vous, la jolie jeune femme qui joue l’agent de liaison pour la résistance et traverse un pont son vélo à la main détournant, en outres, l’attention des gardes allemands. Il l’impose également dans « Le clan des Siciliens » 1962 alors qu’aucun rôle n’avait été écrit pour elle.

Ciné papy lui doit un de ses premiers émois d’adolescent attardé lorsqu’elle fournit un alibi à Alphonse soupçonné par l’inspecteur Lescure

Françoise Rosay : Gertrude, une spécialiste en fournitures du « milieu »

Autre légende du cinéma français grâce notamment à une carrière de près de soixante ans. On comprendra aisément qu’elle joua et/ou tourna « avec les plus grands » et cela parce qu’elle savait tout jouer. En effet, Elle joue en virtuose sur tous les registres, de l'émotion au drame, de la comédie de boulevard à la farce, elle tire des larmes comme elle déclenche les rires. Elle enchaîne les films, passe d'un chef-d'œuvre à l'autre, de « Drôle de drame » 1937 de Marcel Carné à « Un carnet de bal » 1937 de Julien Duvivier, ou encore à « L'Auberge rouge » 1951 de Claude Autant-Lara.

Maurice Biraud : Arthur dit « Le Mou », un ancien complice d'Alphonse

Humoriste, acteur français et animateur de radio : 10 ans à la toute jeune radio Europe I. En 1962, il reçoit à Barcelone le Prix Ondas du "meilleur meneur de jeu " du monde Après la radio et la comédie, Il joue dans « Un taxi pour Tobrouk » 1960, « Le cave se rebiffe » 1961, où il interprète le « Cave », un imbécile, et « Mélodie en sous-sol » 1963. Éternel second rôle, on le surnomme « Bibi » et en 1952, Michel Audiard le choisit comme parrain de son fils, Jacques.

Georges Géret : « Rouquemoute », ou « Le Rouquin », un ancien complice d'Alphonse

Cet acteur démarra une grande carrière par un rôle de choix. A vingt-huit ans, de il est engagé par Luis Buñuel pour « Le Journal d'une femme de chambre » 1964 avec Jeanne Moreau. Son personnage de jardinier maurrassien et assassin lui apporte la consécration. On se souviendra également de lui parmi ses autres rôles, « Roger la Honte » 1966 l’adjudant chargé de la formation des soldats dans « le Pistonné » 1970 et le fanatique de football témoin de l’attentat dans « Z » 1969. D'autres rôles le marqueront également dans la mémoire collective le fusilier-mitrailleur Pinot du « Week-end à Zuydcoote » 1964 avec la réplique culte : "Aussi sec !" - le voisin de Jean Gabin qui tombe amoureux de sa protégée dans « Le Tonnerre de Dieu » 1966 - il est aussi le boulanger qui, dans « Paris brûle-t-il ? » 1966, permet à Pierre Vaneck de passer en zone libre. Il retrouve Jean-Paul Belmondo dans « Flic ou Voyou » 1979 de Georges Lautner où il tient le rôle de "L'Auvergnat", bandit notoire, et apparaît entièrement nu dans une cabine téléphonique.

Annie Fratellini : Léone, la prostituée, femme de Rouquemoute

Plus connue pour ses activités dans le monde du cirque où elle faisait autre chose que de la simple figuration, elle a été mariée à Granier-Deferre avec qui elle a eu une fille. Elle a également été l’épouse de Pierre Etaix amoureux fou du cirque avec qui elle montât un numéro de clown avant de se tourner vers l’enseignement de cet art qui, étonnamment, ne veut pas mourir malgré l’environnement envahissant du « numérique » et de l’« I.A. »

Daniel Ceccaldi : l'inspecteur de police Lescure

Essentiellement acteur de théâtre de boulevard, il a néanmoins développé une honorable carrière au cinéma sous la direction, entre autre des cinéastes Jacques Becker, Édouard Molinaro, Henri Verneuil, Pascal Thomas et Philippe de Broca.

Son premier film, excusez du peu, est « Le Diable boiteux » 1948 de Sacha Guitry. Mais son premier grand rôle date de 1954 Il joue Henri d'Anjou dans « La Reine Margot » 1954 aux côtés de Jeanne Moreau.

On a également pu l’apprécier pour son rôle de Lucien Darbon, le père de Claude Jade, dans les films de François Truffaut, « Baisers volés » 1968 et « Domicile conjugal ». 1970

Jean Carmet : le critique d'art efféminé

Acteur et scénariste, il démarra d’abord par le cabaret et/ou music-hall. Il fit partie de la troupe des Branquignols de Robert Dhéry. Son rôle de Gaston Duvet dans le feuilleton radiophonique ,la RTL de l’époque, Radio Luxembourg « La Famille Duraton » fait connaître sa voix dans les années 1950. Sa renommée internationale s'installe en 1976 avec le film « La Victoire en chantant. » de Jean-Jacques Annaud. Sa célébrité en France date du « Grand blond avec une chaussure noire »1972 d’Yves Robert.

Jean Carmet a été l'un des plus proches amis de Michel Audiard

Outre l'amour du cinéma, ils partageaient également la passion du cyclisme.

Georges Blaness : Omar

Plus chanteur qu’acteur il est connu, repéré par Michel Legrand, pour avoir doublé les héros des, entre autres, « Les Parapluies de Cherbourg »1963 et « Les demoiselles de Rochefort » 1967

Dominique Zardi : un prisonnier

Archétype du second rôle reconnaissable entre tous à sa coupe de cheveux des plus courtes, il n’était pas que cela. Il était également journaliste, écrivain et parolier français. En tant qu’acteur il est apparu dans près de 600 films dont il ne figura au générique que pour la moitié d’entre eux. Il fut l'acteur fétiche de Claude Chabrol, Jean-Pierre Mocky et Pierre Granier Deferre. Pour Chabrol il composa quelques chansons.

Ses rôles l'ont fait côtoyer les plus grands. Parmi eux, Louis de Funès, Bourvil, Jean Gabin, Jean Marais, Pierre Mondy, Michel Galabru, Jean-Paul Belmondo, Alain Delon, Brigitte Bardot.

On raconte que lors d'une conférence de presse, une monteuse de cinéma a demandé à André Hunebelle pourquoi il engageait des seconds couteaux comme Dominique Zardi. Ce dernier lui répondit par une citation de Raimu:

« Vous savez, dans le gigot, ce qui est bon, c'est pas la viande, c'est les pointes d'ail. C'est pas moi qui dis ça, c'est Raimu. »

Le générique mentionne la présence de plus de trente acteurs et/ou actrices. Ils me pardonneront de les passer sous silence. Ils n’ont en rien démérité. Loin de là quand on sait la notoriété des metteurs en scène avec qui ils ont tourné et la qualité des autres films auxquels ils ont participé.

Ciné papy s’en voudrais de lasser ses lecteurs avec les formules maintenant usuelles dans les fiches : « Il a tourné avec les plus grands…Sa carrière lui fit rencontrer le succès outre atlantique etc. »

Accueil

L’accueil critique fut plus que mitigé. En tête bien sur les intellos de Télérama et du Monde qui firent la fine bouche. Ils se limitèrent pour ne pas complètement démolir un film ou apparaissaient tant d’acteurs confirmés et de renom à faire l’éloge de Lino Ventura.

Ces écrits mi-figue mi-raisin contribuèrent peut être au semi échec commercial du film. Il ne rassembla qu’un petit million de spectateurs alors qu’à cette période Lino affichait des records souvent autour de deux millions.

Bien sûr, ces têtes pensantes, haut du pavé du politiquement correct parisien démolirent Michel Audiard et ses dialogues.

Des bons moments (difficiles à choisir)

- Quand les actualités sportives sont utilisées pour souligner les cinq ans de prison que purge Alphonse : Une à une les cinq victoires consécutives de Jacques Anquetil au Tour de France.

- La façon dont Alphonse ronge son frein en savourant à l’avance la sortie de sa deuxième incarcération et sa vengeance. « Ces années, sur une main que j’vais les faires, sur une main… et après… »

Une réplique (souvenir personnel de Ciné papy)

L’inspecteur Lescure, véhément, demande à Alphonse s’il a un alibi. Catherine Verdier s’immisce dans la conversation et là, mine gourmande, comme si elle savourait encore ce dont elle va parler : « A ce moment, Monsieur le commissaire Alphonse et moi on s’envoyait en l’air » L’adolescent attardé en restait tout chose.

Ce qui est notoirement plus aimable que la façon dont elle va traiter ce pauvre Alphonse qu’elle et Demulder viennent de blouser : « Eh du con !)

/image%2F1477406%2F20220205%2Fob_1afbec_img-8171.jpg)

/image%2F1477406%2F20220205%2Fob_88046b_img-8172.jpg)

/image%2F1477406%2F20220128%2Fob_153549_b632641-314167744-diptyquelaiterie.jpg)

/image%2F1477406%2F20220128%2Fob_e0ff9f_propagandefascisme1924.jpg)

/image%2F1477406%2F20220125%2Fob_4972ca_16245862.jpg)

/image%2F1477406%2F20220116%2Fob_3dbdc7_img-8062.jpg)

/image%2F1477406%2F20220116%2Fob_5cf486_img-8063.jpg)

/image%2F1477406%2F20200613%2Fob_90118e_img-4319.jpg)