afp.com/PHILIPPE WOJAZER

Et il y a eu un courant d'air… Et Patrick s'est éteint »

Jean-Michel Folon

Patrick Dewaere, le destin tragique de l’écorché vif du cinéma français ICI

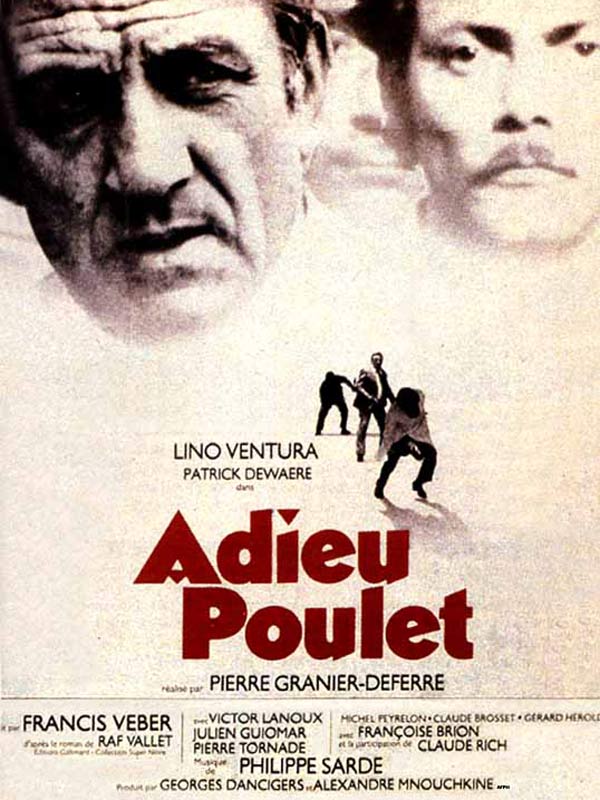

Aujourd’hui c’est « Adieu Poulet » 1975

Pourquoi ce film ?

Dans la droite ligne de la dernière chronique relative à « Coup de tête » un film permettant d'approfondir tant soit peu la personnalité de Patrick Dewaere. Rassurez-vous n'est pas question de reprendre, même en nombre limité, l'un après l'autre, quelques-uns des 37 films de cet acteur exceptionnel. Celui d'aujourd'hui montrent l'amitié qui pouvait exister entre des acteurs quand ils savaient reconnaître l'un des grands d'entre eux et surtout que cela ne les inquiétait pas.

Quelle est l’histoire ?

Nous sommes à Rouen. En pleine campagne électorale. le commissaire Verjeat et les inspecteurs Lefèvre et Moitrier enquêtent dans une maison close : l'un des clients est mort en pleine extase. L’enquête n'a même pas commencé que la tenancière de la maison prévient qu'elle connaît nombre de personnalités importantes. Verjeat, vieux de la vieille à qui on ne la fait pas, comprend que cette enquête n'ira jamais très loin. Il est tard chacun rentre chez lui.

Moitrier par un message du Central est informé d’une rixe entre colleurs d’affiches. Il se rend sur les lieux où il a à peine le temps de constater qu'un colleur d'affiches vient d'être battu à mort par un malfrat, il se fait tirer dessus par ce voyou. Arrivé à l'hôpital, Moitrier confie à Lefèvre qu'il a reconnu dans son agresseur Antoine Portor, l'un des hommes de Pierre Lardatte, candidat à l'élection. Puis Moitrier meurt.

Le commissaire commence son enquête. Comme il se doit Lardatte dit être attristé par la nouvelle, mais ne pas connaître personnellement les membres de son service de sécurité.

Diverses péripéties font que tout cela arrive au grand jours en raison du barouf que fait le père du colleur d'affiches décédé.

Mis en cause publiquement, mais sans preuve décisive Lardatte se sent humilié. Usant de ses relations de notables il obtient la mutation immédiate, à Montpellier de Verjeat qui prépare aussitôt ses valises. Lardatte espère pouvoir reprendre paisiblement sa campagne électorale quand il est pris en otage par Portor. C’est Pignol qui a repris l'enquête en raison de la mutation de Verjeat qui tente la libération de Lardatte. Le criminel réclame Verjeat et refuse de discuter tant avec Pignol qu'avec Ledoux. Le contrôleur demande alors à Verjeat de parlementer avec Portor ; le commissaire l’envoi se faire foutre.se saisit du haut-parleur et dit : « Verjeat, il est à Montpellier, Verjeat ! » Puis il se tourne vers Lefèvre et le salue : « Adieu poulet… ». Entre-temps on aura assisté à un jeu de chaises musicales entre la justice, le parquet, le milieu, la police avec ses deux extrêmes l'efficacité d'un commissaire Verjeat ayant le sens de l'État d'un côté et est un petit carriériste trouillard, le commissaire Pignol aux ordres.

Réalisation

Pierre Granier-Deferre

Vingt-quatre films de qualité et presque autant de téléfilms en opposition avec la mode de son temps : « La Nouvelle Vague » du camarade Truffaut. Il est aussi vain de prétendre que le classicisme de l’un est supérieur au modernisme de l’autre que de prétendre que Mozart est supérieur à Beethoven.

Truffaut et Granier-Deferre, font partie de l’histoire du cinéma et on ne peut que se réjouir de sa diversité.

Le style « Granier-Deferre » avait ses supporters quand on voit les « pointures » qui jouaient dans ses films et/ou gravitaient autour de lui. ( Simone Signoret, Lino Ventura, Jean Gabin, Alain Delon ou Romy Schneider, Jean Louis Trintignant , Ingrid Thulin. ) Il a également tourné pour la télévision plusieurs épisodes de Maigret avec Bruno Cremer.

Pierre Granier-Deferre pourrait être le fils spirituel de ceux auprès desquels il a appris le métier. En tant qu'assistant-réalisateur de Marcel Carné, mais aussi pendant un long moment en tant qu'assistant de Marcel Camus et de Jean-Paul Le Chanois.

Quand on aura précisé qu’il était le scénariste de tous ses films on comprendra que l’on est pas devant un cinéaste mineur car très exigeant.

Qui fait quoi ?

Lino Ventura : le commissaire principal Verjeat

Les lecteurs de Ciné papy savent à présent, à peu près tout de Lino Ventura. On se limitera à ses relations avec Dewaere.

La critique d’Adieu poulet (1975) dans Le Point qualifiant de « monstres sacrés » Dewaere autant que Lino Ventura, est flatteuse : « La rencontre Ventura-Dewaere restera dans les annales. Contre le vieux briscard, le poids coq tient crânement le coup : petit poulet deviendra grand »

Sa relation avec son partenaire à l'écran est très positive : Lino Ventura insiste même auprès de la production sur le fait qu'il ne soit pas cité seul en haut de l'affiche mais que la mention soit : « Lino Ventura et Patrick Dewaere dans Adieu poulet »

En juillet 1979, le chanteur et compositeur François Deguelt souhaite se lancer dans la production cinématographique. Il achève un scénario intitulé Mourir à Brest, en confie la réalisation à Bernard Farrel et propose les rôles-titres à Lino Ventura et Patrick Dewaere qui en ont accepté le principe, mais le film ne se fera pas.

Notons l’accord de principe alors que, en pleine gloire, les champions du box-office, Delon et Belmondo, ferment les portes à l’arrivée de Dewaere et Depardieu. Il ne se fera aucun film avec les anciens et les modernes.

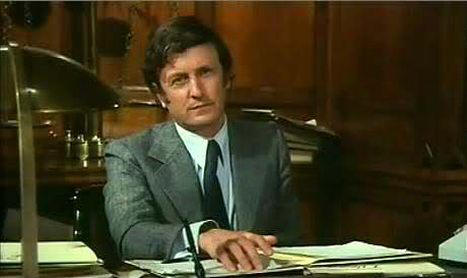

Patrick Dewaere : l'inspecteur Lefèvre

Pour faire simple, quelques citations de son entourage ou de lui-même.

- Depardieu déclare lors d'une interview :

« Avec Dewaere, c'est bien et c'est pas cher. Avec Depardieu, c'est plus cher et c'est pas mieux »

- Bertrand Blier :

« Patrick avait aussi ce problème-là : il a beaucoup souffert de l'ombre gigantesque de Gérard. En fait, Gérard et lui n'étaient pas copains. Ils étaient plutôt comme deux frères. Les frères, souvent, ça ne s'entend pas bien. Entre eux deux, c'était le bras de fer en permanence. Ils étaient très jaloux l'un de l'autre mais, à une époque, ils se partageaient le marché, ils se téléphonaient : « Si tu ne le fais pas, je le fais ». »

- Dewaere sur lui-même :

« Je ne serai jamais vieux, moi. On devient vieux à partir du moment où on a peur du lendemain, c'est à ce moment-là qu'on devient vieux… J'essaierai de ne jamais avoir peur du lendemain »

- François Chalais à propos de « Coup de tête » 1979

Il écrit dans Le Figaro Magazine, que pour ce « ce petit film [qui] est un grand film », « Patrick Dewaere en est l'idéal interprète »

et

- Jean Rochereau dans La Croix commente : « Patrick Dewaere joue cela comme ce fut écrit, avec calme, décontraction, assurance et ce regard lointain des misanthropes qui ne haïssent même plus les hommes tellement ils les méprisent, tout en s'apitoyant sur eux ».

- Dewaere sur lui-même :

« Moi, je crois encore à mon âge qu'on peut parler de choses désespérantes et qu'il faut avoir le courage de les dire et [Sautet] est arrivé à un âge où il en a marre et il préfère que les choses se passent bien et que tout soit beau ». (Faisant référence aux épreuves endurées dans la vie réelle en raison de ses addictions à la drogue)

- Catherine Deneuve :

Elle estime qu'il ne joue pas mais qu'il vit réellement les rôles qu'il incarne ajoutant : « C'est l'un des rares acteurs qui m'aient vraiment fait pleurer »

- Dewaere à propos de lui-même et de Philippe Léotard :

Léotard arrive épuisé chaque matin par ses excès nocturnes, Dewaere qui s'est mis intensément au sport pour se préparer physiquement à son prochain film, Édith et Marcel, dans lequel il interprète le boxeur Marcel Cerdan, lui avoue avec un ton ironique : « Dans un an, tu auras tous mes rôles… Je serai mort »

- Dewaere à propos de lui-même

En février 1982, il confie à Marc Esposito : « Quand tu passes ta journée à faire des gestes de quelqu'un qui est triste, eh bien quand tu rentres chez toi, t'es pas drôle, mon vieux ! T'as pris le pli ! Quand tu fais cinq films de suite où tu joues un paumé, tu finis par être un paumé. Alors j'en ai marre ! »

- Dewaere à propos de lui-même

« Je veux faire peau neuve complètement et repartir à zéro. Mon passé, je ne le porte pas comme un panache mais je le traîne comme un boulet »

- Jean-Michel Folon son ami

« Patrick était une flamme. Une flamme, c'est fragile et ça peut s'éteindre au moindre courant d'air. Et il y a eu un courant d'air… Et Patrick s'est éteint »

Victor Lanoux : Pierre Lardatte

Victor Lanoux, est un acteur, producteur, scénariste et auteur de théâtre français,

Acteur populaire il a souvent des rôles bonhomme, populaire. On se souviendra de lui dans l’adorable « Cousin, cousine » 1975 avec Marie Christine Barrault, Marie France Pisier et Guy Marchand. Mais aussi « Un éléphant ça trompe énormément » réalisé par Yves Robert, et sorti en 1976 avec la joyeuse bande formée par Jean Rochefort, Claude Brasseur et Guy Bedos.

Il fut également le héros de la série télévisuelle à succès « Louis la Brocante »

Julien Guiomar : le contrôleur général Ledoux, le directeur de la police

Ciné papy ne saurait mieux parler de cet excellent acteur au vaste registre que lui consacre une partie de l’article le concernant. Julien Guiomar tourne deux films avec Philippe de Broca qui sait bien utiliser son côté extravagant. Son interprétation d'un colonel grec, chef de la gendarmerie, dans le film « Z » 1969 de Costa-Gavras est remarquable de brutalité, de même que ses personnages de « La Voie lactée » et de « La Fiancée du pirate », tournés la même année.

Ses rôles comiques vont de la fantaisie débridée : « La moutarde me monte au nez » en 1974, « L'Aile ou la Cuisse » 1976 (où il incarne l’infâme Jacques Tricatel), « Les Ringards » 1978, à des compositions pleines de subtilité dans « L'Incorrigible » 1975, aux côtés de Jean-Paul Belmondo).

Son activité théâtrale, exigeante, est toujours menée en parallèle de ses tournages.

Pierre Tornade : le commissaire Pignol

Il fut une grande figure des seconds rôles du cinéma français et du monde du doublage, grâce à son timbre de voix profond. De par sa stature imposante, il se voit fréquemment confier des rôles de militaire ou de policier. On se souviendra de ses rôles les plus marquants : le père de la victime dans « Dupont Lajoie », 1974 le capitaine Dumont dans la série des films « La 7e compagnie » et le commissaire Florimond Faroux dans la série télévisée « Nestor Burma »

Claude Rich : le juge Delmesse

Un Grand Monsieur dans le monde des acteurs avec une classe folle dans l’interprétation des rôles qui lui étaient confiés et qu’il acceptait de jouer.

Ce n’est pas uniquement parce qu’il était né à Strasbourg qu’il figure au Panthéon des acteurs chéris de Ciné papy. On se reportera aux fiches déjà rédigées.

La présente fiche, est rédigée alors que vient de mourir Jacques Perrin avec lequel il partageait l’affiche dans « Le Crabe-tambour » 1976 de Pierre Schoendoerffer ( avec rediffusion à cette occasion, à la Télé. Cette disparition me coupe l’herbe sous le pied car une fiche sur ce film était en préparation.

Claude Brosset : Antoine Portor (mort jeune à 63 ans)

Visage incontournable du cinéma français, il avait ce que l'on appelle dans le métier « une tronche ». Il tourne notamment avec Didier Bourdon et Bernard Campan, dans « Les Rois mages » 2001 ou avec Jean Dujardin dans OSS 117 : « Le Caire, nid d'espions » 2006

Il va jouer dans plus d'une centaine de films pour le cinéma et à la télévision, notamment dans les policiers de Jean-Paul Belmondo, dont il était l'ami.

Michel Peyrelon : Roger Portor (mort jeune à 66 ans)

Encore une gueule qu’on ne peut oublier tant il apparaît, en second rôles, dans près de 80 films, presqu’autant de télé et/ou de pièce de théâtre.

C'est en tournant sous la direction d'Yves Boisset avec des films comme « RAS » 1973 ou « Dupont Lajoie » 1975, qu'il est remarqué. On le voit alors dans de nombreux rôles secondaires, où il interprète souvent des personnages antipathiques ou inquiétants.

Michel Beaune : l'inspecteur Dupuy (mort jeune à 63 ans)

En 1964, il décroche un petit rôle dans « Échappement libre » de Jean Becker, avec son ami Jean-Paul Belmondo, également parrain de sa fille Caroline Beaune. Les deux compères tournèrent dans une dizaine de films « Flic ou voyou » 1979 « Le Guignolo » 1980« Le Professionnel »1981 « Itinéraire d'un enfant gâté », 1988 etc... Sa carrière cinématographique fut essentiellement constituée de seconds rôles dans de grands films avec les plus grands artistes du cinéma français. Sachant que « Le Professionnel » est un des films les plus rediffusé à la télévision, vous mettrez facilement une tête sur celui qui, ancien collègue de Joss Beaumont, lui tend un piège en l’attirant dans son bel appartement. Piège auquel échappa ayant convoqué, presse, radio et télé pour assurer sa sortie.

Henri Attal : un homme de Lardatte (mort jeune à 67 ans)

Plus de 150 films dans lesquels il assumait seul ou avec son compère Dominique Zardi de nombreux seconds rôles.

Jacques Rispal : Mercier (mort jeune à 62 ans)

Encore un second rôle reconnaissable avec sa calvitie dont le jeu et la présence ont fait qu’il a été recherché, pour ses quelques soixante-seize films tourné avec les plus grands cinéastes.

Dominique Zardi : le blessé hospitalisé

Il faut encore que l’on vous présente l’excellent Dominique Zardi second rôle fétiche de beaucoup de cinéaste dont Claude Chabrol. On relit les fiches de Ciné papy SVP.

Valérie Mairesse : la fille cocarde

Actrice de cinéma et de théâtre plus cataloguée dans les comédies. A présent plus cantonnée à des seconds rôles plus ou moins importants Elle fait partie également de l’équipe des « Grosses Têtes » ou elle passe pour une gentille godiche avec beaucoup de conviction.

Sans oublier le scénariste.

Francis Veber, d'après « Adieu poulet ! », un roman de Raf Vallet.

Raf Vallet est un journaliste spécialiste des affaires judiciaire et un romancier, entre autres, de romans policiers dont beaucoup ont été portés à l'écran. « Le Pacha »,1968 avec Gabin « Les Bonnes Causes » 1963 avec Pierre Brasseur et Marina Vlady ( Voir fiche de Ciné papy) « Mort d'un pourri » 1977 réalisé par Georges Lautner avec Delon Stéphane Audran, Michel Aumont, Jean Bouise, Maurice Ronet et Ornella Muti.

A la lumière des adaptations de qualités qui ont été faites de ses ouvrages on ne peut recommander la lecture.

Et si pour une fois on parlait musique

Philippe Sarde

Nommé pour l’Oscars 1981 de la meilleure musique de film pour Tess, contrairement à ses petits camarades comme Georges Delerue ou Maurice Jarre Sarde ne fit qu’une carrière timide aux E.U. En revanche, grâce à son talent et son sens de l’amitié et de la fidélité il signa plus de cent quatre-vingt musiques de films réalisés par les grands metteurs en scène de 1970 à 2011 tel Claude Sautet, il va développer une collaboration très suivie avec certains cinéastes, dont André Téchiné, Jacques Doillon, Pierre Granier-Deferre, Georges Lautner, Marco Ferreri, Laurent Heynemann ou Bertrand Tavernier devenant pour certain le musicien fétiche.

Les bons moments

A chaque fois que l’on assiste aux stratagèmes de Lefèvre pour retarder le départ de Verjeat et leurs dénouements.

Quand en réponse à Lardatte menacé, le commissaire se saisit du haut-parleur de Pignol et dit : « Verjeat, il est à Montpellier, Verjeat ! » Puis il se tourne vers Lefèvre et le salue : « Adieu poulet… »

Pax

/image%2F1477406%2F20220517%2Fob_8fd9f8_img-8779.jpg)

/image%2F1477406%2F20220517%2Fob_c6ad67_img-8778.jpg)

/image%2F1477406%2F20220517%2Fob_f633c4_img-8777.jpg)

/image%2F1477406%2F20220514%2Fob_55448e_telechargement.png)

/image%2F1477406%2F20220513%2Fob_7ef98a_63431c15-7b30-4a5e-a1f0-64bab929d9ba.JPG)

/image%2F1477406%2F20220513%2Fob_57bf64_img-8695.jpg)

/image%2F1477406%2F20220513%2Fob_3f872c_d50cf5d8-d7a9-4abb-8a08-306237813830.JPG)

/https%3A%2F%2Fs2.dmcdn.net%2Fv%2F9wg5F1X5zxZkb-B25%2Fx240)

/image%2F1477406%2F20220509%2Fob_d8bef1_s-l500.jpg)

/image%2F1477406%2F20200613%2Fob_90118e_img-4319.jpg)