Je n’ai pas pu m’en empêcher, le nouveau chevalier blanc du vin levant l’étendard de la révolte contre le F noir de Nutri-score est doté d’un patronyme à rallonge, j’adore les patronymes à rallonge avec un faible pour Roux&Combaluzier, qui nous fait prendre de la hauteur, Pinay-Rabaroust donc, Franck de son prénom, jusqu’ici plutôt spécialisé dans le ragout sur son site Atabula, est doté d’un tarin qui hume le buzz, opportuniste, il se porte à la rescousse des professionnels du vin qui s’inquiètent de l’apposition du F noir de Nutri-score sur leurs belles étiquettes.

Pinay, Antoine de son prénom, maire de Saint-Chamond, évoque immanquablement, la rente Pinay, émise à deux reprises, en 1952 et en 1958, à l'initiative d’Antoine Pinay, lorsque les caisses de l'État se trouvaient vides, la rente 3 1/2 % avait dû être dotée d'avantages exorbitants du droit commun, tant était grande la méfiance des souscripteurs régulièrement spoliés par une inflation galopante.

Le résultat fut très brillant, compte tenu de la situation à l'époque : 430 milliards de francs légers collectés en 1952, dont 195 seulement en numéraire, il est vrai, et 320 milliards en 1958, dont 290 d'argent frais, auxquels il faut ajouter respectivement 35 et 140 tonnes d'or apportées à la Banque de France. L'amortissement était prévu jusqu'en 2012, et l'indexation sur le napoléon, passé de 36 F, en 1958, à 120 F actuellement, portait la valeur de remboursement et de reprise des 100 F originels à 250 F au 1er juin dernier, et à environ 330 F au 1er décembre prochain.

Le mécanisme de l'évasion fiscale

L'achat de rente Pinay, emprunt d'État, a donc, une fois n'est pas coutume, été profitable pour l'épargnant, et assez peu coûteux en définitive pour le Trésor, puisque la faiblesse du taux d'intérêt servi compensait en grande partie l'augmentation du prix de remboursement. L'agent de change Émile Meeschaert, dans un article publié dans la Vie française, chiffrait à 8,69 % le taux réel de l'emprunt, soit un niveau assez raisonnable. Ce qui était beaucoup plus lourd, en revanche, c'était le coût de l'évasion fiscale qu'offrait, en toute légalité, cet emprunt.

Depuis plus de dix-neuf ans, dès qu'un futur défunt fortuné donnait quelques signes de faiblesse, lui-même - ou bien souvent ses héritiers - faisait vendre tout ou partie de ses biens, dont le produit était transformé illico en titres de l'emprunt Pinay, revendus sitôt le décès acquis et la succession déclarée (en franchise de droits pour la partie constituée par l'emprunt). Cette pratique était si fréquente, notamment pour les valeurs mobilières, et en y ajoutant les donations anticipées, que, selon certains contrôleurs de l'enregistrement, la rente Pinay représentait le tiers ou la moitié de l'héritage déclaré dans les successions importantes. Par cette faille gigantesque du code fiscal, véritable " plaie ouverte au flanc de la direction générale des impôts ", plus du tiers des grandes fortunes transmises échappaient au fisc. La perte était difficilement chiffrable : les services de la Rue de Rivoli l'estiment à 400 millions de francs, mais le même M. Émile Meeschaert l'évalue à près de 900 millions de francs en 1972, chiffre que le Rue de Rivoli juge un peu fort.

Revenons à notre Pinay à tiret, je trouve que son poulet a des accents d’un autre chevalier blanc, le sieur Denis Saverot, de la vieille RVF, comme le dit une petite fille de 7 ans « ils en font des tonnes »

Avant que l’on m’accuse de collusion avec l’ennemi, le gang des blouses blanches, prohibitionnistes masqués, je rappelle que j’estime depuis toujours, ceux qui me suivent depuis l’origine de ce blog le savent, les messages de santé publique, en bandeau déroulant à la télé, sur les étiquettes, sur les paquets de tabac (je ne fume pas) les logos sur les étiquettes, sont sans effet sur les consommateurs, ils ne sont que l’expression de la bonne conscience de nos prescripteurs de Santé Publique.

Cependant, dans cette affaire du F noir de Nutri-score les professionnels du vin, avec leur combat d’arrière-garde contre la mention des composants du vin, comme c’était le cas de tous les autres produits alimentaires, leur communication sur le thème le vin est bon pour la santé, ont provoqué l’ire des blouses blanches qui, bien évidemment, ne ratent aucune occasion de monter au créneau pour imposer leurs normes.

Je suis un buveur festif de vin, je côtoie dans les bars à vin, les dégustations, les cavistes, de nombreux alcooliques qui ne se vivent pas comme tel, le vin c’est de l’alcool et l’addiction est pour certains un fait avéré qu’il serait stupide de nier. Tant que l’outrance dans les deux camps dominera, ce ne sont ni les dénis, ni les logos qui feront reculer l’alcoolisme qui est une maladie, un fléau qui brise des vies, des familles.

Du côté nutritionnel, le vin c’est beaucoup de calories, lorsque je pratique mes jeûnes, pour retrouver mon poids de forme, je ne bois que de l’eau.

par Franck Pinay-Rabaroust | Fév 7, 2022 | À BOIRE, À LA UNE, LE BILLET D'HUMEUR DE FPR, OPINION

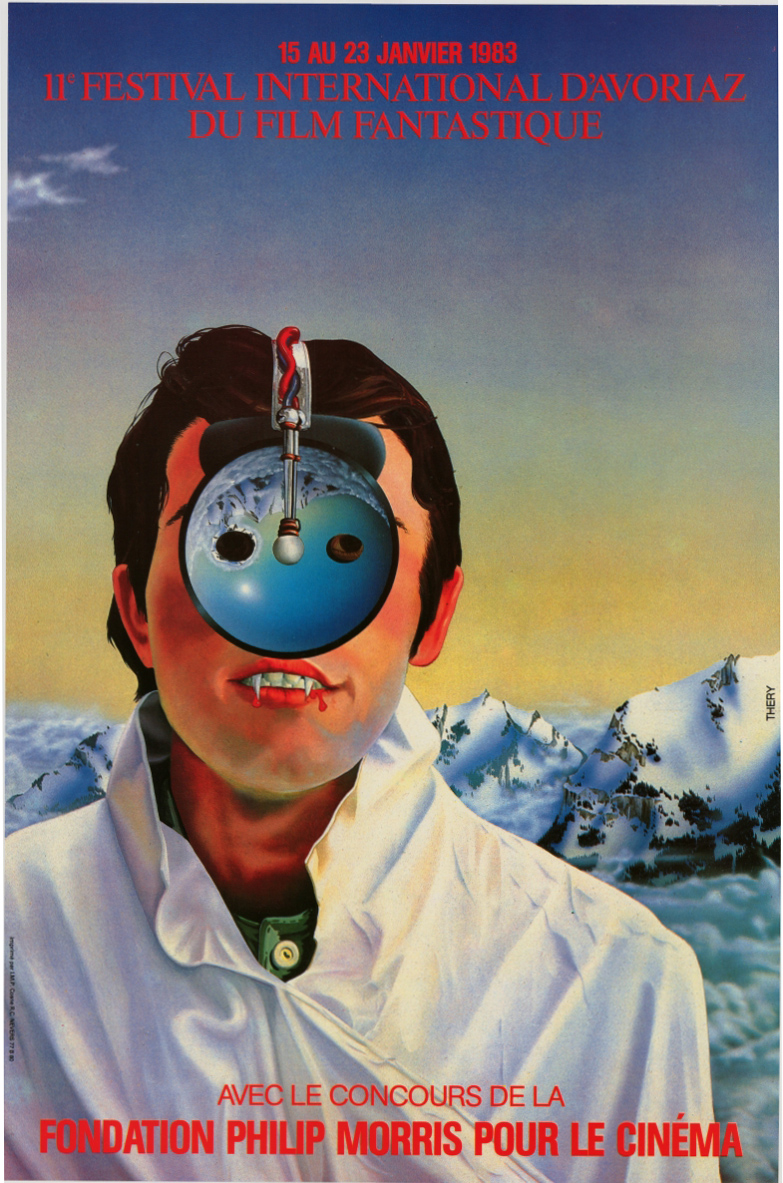

Ce F noir change radicalement l’approche du système : elle ne hiérarchise plus, elle stigmatise. Elle pointe du doigt un coupable qui n’a même plus l’opportunité de plaider sa cause puisque son existence et sa nature sont nocives pour la société.

Faut-il alors lever une armée d’hoplites munis de sécateurs pour éradiquer la vigne ou, simplement, bannir à tout jamais ce F noir de la honte ? La réponse semble tellement évidente qu’elle pourrait échapper, par simple mégarde ou ivresse de la forfaiture, à la Sainte pensée nutriscorienne.

Comment peut-on tomber aussi bas dans la bêtise règlementaire, dans cette volonté de tout hiérarchiser, compartimenter, noter ? Ainsi de la volonté des concepteurs du Nutri-Score d’apposer un grand F noir sur toutes les bouteilles qui contiennent de l’alcool, même en faible quantité, dans tous les pays européens.

Un F pour dire quoi ?

Pour dire au consommateur abêti que le vin et consorts contiennent de l’alcool. Mais ne le sait-on pas « naturellement » que le vin en contient, n’est-ce pas déjà indiqué sur la bouteille ? Bien sûr que si, mais il faut toujours faire plus pour une frange de la population qui exècre la liberté individuelle et le bon sens collectif. Pour elle, il n’y a d’ordre que par la règlementation, par la mise au ban du citoyen, par l’instauration d’une société moutonnière uniforme, sans pensée ni aspérité. Puisque selon ces extrémistes le désordre vient du libre arbitre, il faut l’anéantir en offrant un schéma de pensée univoque issue d’une règlementation omniprésente. L’heure n’est plus au contrat social à la Rousseau, mais au Leviathan de Hobbes. L’ordre, c’est la vie, l’obligation son quotidien.

Le tout ICI

/image%2F1477406%2F20220316%2Fob_3eef6e_nutriscore-f-622f1b59998b1040517769.gif)

Des professionnels inquiets de voir bientôt un Nutri-score «F» affiché sur les bouteilles de vin

Le système de Nutri-Score, mis au point en 2017 avait pour but d'améliorer la qualité des normes nutritionnelles. Ce système d’étiquetage des aliments de santé Nutri-Score AE établis par des scientifiques reviendrait à classer les bouteilles de vin «F».

Par Tatiana Jean-Dorize

Publié le 15/03/2022

Des étiquettes toquées d’un large F noir sur les flacons de vin ? Cette nouvelle a fait frissonner l’ensemble de la filière viticole. Alors que la filière se remettait avec soulagement de la décision prise par le parlement européen le 16 février dernier, ce dernier adoptant ainsi le rapport d'initiative de la commission de lutte contre le cancer (BECA) en retirant l'idée de risque sanitaire dès le premier verre, voilà que le vin français risque désormais d’être étiqueté comme nutritionnellement «malsain».

Une nouvelle vague de colère dans l’industrie viticole

Alors que le système de Nutri-Score est échelonné de A à E, le vin – et toutes boissons alcoolisées – serait fiché «F», et ce, en plus d’afficher sa teneur en sucre et en calorie. Lorsqu’il s’agit d’afficher des informations nutritionnelles et des ingrédients en général, le vin et la plupart des autres alcools qui n’ont qu’un seul ingrédient principal (raisins ou céréales) mais qui peuvent contenir des substances supplémentaires comme les sulfites, ont été spécialement dispensés de porter toutes les informations sur la bouteille. «Nous n'aurons pas besoin d'une étiquette supplémentaire sur la bouteille, mais plutôt d'un code QR ou d'un lien Internet» explique Christophe Château, responsable de la communication au Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux (CIVB). La nouvelle n’avait pourtant pas manqué de faire réagir le ministre italien de l’Agriculture, ce dernier écrivait dans une lettre ouverte à ce sujet au président Macron. «Je voudrais savoir ce que Macron pense de la dernière proposition avancée par les concepteurs du Nutri-Score, qui suggèrent maintenant d'apposer un F noir sur toutes les boissons qui contiennent une quantité même minime d'alcool. Le président français est d'accord ?»

«Boire pour le plaisir et avec modération»

À partir de la fin de l’année prochaine, l’obligation de porter des informations nutritionnelles standard sur les aliments sera étendue dans l’UE aux boissons alcoolisées.

Le Nutri-Score a débuté en France en 2017 et n'est pas obligatoire, mais fortement conseillé. Une teneur élevée en fruits et légumes, en fibres, en protéines et en huiles saines signifie généralement des scores A et B. À l'inverse, un excès de sucre, d’acides gras saturés ou de sodium signifie généralement un D ou un E. Christophe Château, responsable de la communication au Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux, a déclaré : «Nous n’aurons pas besoin d’avoir une étiquette supplémentaire sur la bouteille, mais plutôt un code QR ou un lien Internet». Il a ajouté : «C’est un rappel que le vin contient beaucoup de calories – environ 80 pour un verre de vin rouge. Nous sommes convaincus que la plupart des gens verront les informations telles qu’elles sont. Nous conseillons toujours aux gens de boire pour le plaisir et avec modération». L’organisme Demeter, qui certifie les vins biodynamiques, a commenté : «Nous continuerons à faire certifier des vins en tant que vins Demeter avec les principes biodynamiques les plus élevés possibles. Si Nutri-Score dit que c’est un F, c’est leur problème, pas le nôtre». Reste à savoir si les consommateurs suivront la tendance.

_Cartoon_by_Honore_Daumier_(1808-18_-_(MeisterDrucke-917102).jpg)

Auguste Piccard - CC BY-SA 3.0 de

Auguste Piccard - CC BY-SA 3.0 de

/image%2F1477406%2F20220314%2Fob_07032a_cnta.jpg)

/image%2F1477406%2F20200613%2Fob_90118e_img-4319.jpg)