Comme je suis un être désordonné je n’avais pas noté que notre PAX, penché sur son grimoire, avait numéroté ses devoirs de vacances. J’implore donc son absolution, je la préfère à l’extrême-onction, je fais contrition, mea-culpa, mea maxima culpa, quelques pater et deux ave, je suis donc essoré de ma faute que j’ose qualifier de vénielle.

Je remets donc l’église ou le temple ou la mosquée ou la synagogue au milieu du village.

![]()

« Les devoirs de vacances de Cinépapy – été 2022 - I » Aujourd’hui c’est « Les films qui ont fait polémique »

Avant-propos :

La vie d’un « p’tit vernis » n’est pas un long fleuve tranquille. Il ne suffit pas de vivre l’été à Collioure avec, en permanence, des petits coup de tramontane ou autres vents locaux qui rendent un peu plus supportables les chaleurs qui accablent ce cher et vieux pays et même toute l’Europe ce qui, avouons-le, n’est pas une consolation.

Encore faudrait-il ne pas avoir à s’exiler pour fuir Collioure et sa sinistre autant que grotesque St Vincent du 16 août. Du 13 au 18 août la ville est livrée aux soiffards et fêtards de tous bords.

Encore faudrait-il, dans son exil, faire en sorte d’emporter tout son matériel, chargeur de portable compris. Encore faudrait-il maitriser les connections internet des lieux d’accueil comme Les Corbières et le département de l’Aude côté terre « p’tit vernis » peut-être « p’tit futé » certainement pas.

Tout cela pour expliquer pourquoi le patient « Metteur en pages » des fiches de Ciné papy s’est trouvé en rade et …le bec dans l’eau.

Sachant qu’il fallait préparer reprise et rentrée, il ne restait plus à Ciné papy qu’à rédiger quelques devoirs de vacances grâce à la documentation qu’il ballade avec lui, dès qu’il s’agit de déplacement de plusieurs jours.

En 1885, à Paris, les frères Lumière présente une série de courts métrages soit la première projection de l’histoire du cinéma alors que pour Louis Lumière, il en s’agissait que d’un passe-temps amusant.

Pendant les deux décennies suivantes ce passe-temps allait se transformer en une industrie prospère constituant la forme principale de divertissement .Les passionnés de technique, d’idées, d’images et d’invention ont ainsi développé ce qui allait être qualifié de septième art.

Il est évident que dans ce foisonnement, la création artistique allait se heurter à l’esprit bourgeois, conservateur voir réactionnaire d’autant qu’il est dans la nature même de l’art de bousculer les idées reçues. La manière dont les « impressionnistes » les « fauves » rencontrèrent leur public en est l’illustration même.

C’est ainsi que tout au long de l’histoire du cinéma, certains films firent scandales et/ou générèrent d’ardentes polémiques.

N’attendez pas de Ciné papy qu’il soit exhaustif dans la rédaction de ses fiches. Ce n’est pas dans sa nature et il n’a pas cette prétention.

Cependant c’est aussi l’illustration de l’avertissement de Ciné papy lors de sa première fiche, qu’en général, il n’est pas utile de se ruer dans les salles pour voir le dernier film dont on parle. S’il vaut vraiment le coup, il sera toujours d’actualité, sédimentation aidant, dans le futur.

Nous allons cependant donner quelques exemples illustrant cette sentence que l’on trouve dans « La règle du jeu » 1939 de Jean Renoir : « Ce qui est terrible sur cette terre, c’est que tout le monde a ses raisons. »

En quoi un film peut-il faire polémique ?

Dès qu’il exprime des idées apparemment subversives alors qu’elles n’expriment que la pure réalité que refuse « l’ordre établi » Ainsi, se sentent menacées, l’armée, l’église, les institutions, les associations défendant l’ordre moral, le monde politique.

Au jeu de la paille et de la poutre, choisissons la poutre dans nos yeux de Français bien-pensants. On n’est jamais si mal traité que par soi-même.

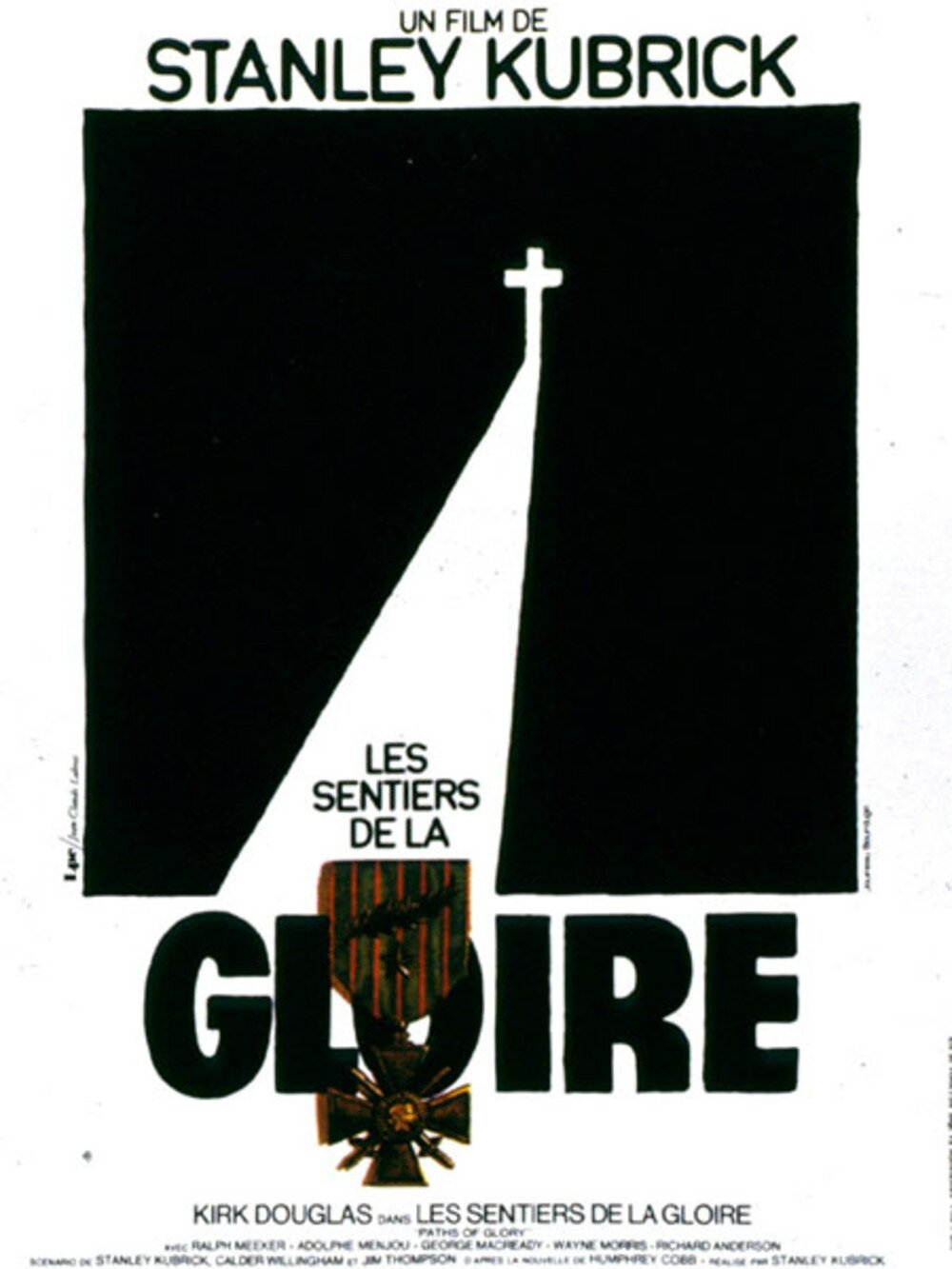

« Les sentiers de la gloire » * 1957 de Stanley Kubrick

Guillaume Evin dans son ouvrage « C’est un scandale » ** - Casa éditions, nous donne le synopsis suivant :

« 1916. La guerre s'est enlisée dans les tranchées. Le Haut commandement français a besoin d'une grande offensive de prestige, fut elle inutile et suicidaire. Le colonel Dax est chargé de l'opération, bien qu'il l’a dénonce. L'attaque tourne au massacre. Constatant qu'une partie des hommes n'ont pas participé à l'assaut, le général Mireau ordonne de faire tirer au canon sur ses propres troupes. L'officier d'artillerie refuse d'obéir. L'état-major exige un procès pour « lâcheté devant l'ennemi » avec fusillade exemple. »

Basé sur les faits historiques, la France et son armée ne sort pas grandie de cette affaire. D’autant que c’est une affaire franco-française, des critiques faisant remarquer que durant tout le film on n’aperçoit jamais l’ombre d’un uniforme allemand.

Bien sûr, la France qui ne fait qu’une lecture au premier degré, ne voit pas qu’il s’agit avant tout d’un film anti-guerre. Elle va déployer des trésors de diplomatie pour qu’il ne soit pas diffusé en Europe. Censuré en France ce film de 1957 ne sera finalement programmé qu’au printemps 1975. Pensant cette période bon nombre de journalistes ont perdu leur honneur et leur crédibilité en croyant devoir justifier le boycott du film pour de dérisoires détails comme les costumes, les largeurs des tranchées ou encore les rituels du peloton d’exécution !

Quelques autres films dénonçant la guerre, l’armée et/ou la violence ayant fait polémiques.

- « La Grande Guerre » 1959 de Mario Monicelli

- « La Bataille d’Alger » 1966 de Gillo Pontecorvo

- « La Horde sauvage » 1969 de Sam Peckinpah

- « Les Chiens de paille » 1971 de Sam Peckinpah

- « R.A.S. » 1973 d’Yves Boisset

- « Zéro Dark Thirty » 2012 de Kathryn Bigelow

* Le titre est emprunté à un vers d'un poète anglais du XVIIIe siècle, Thomas Gray : « les sentiers de la gloire ne mènent qu'à la tombe »

« La règle du jeu » 1939 de Jean Renoir

Toujours de Guillaume Evin le synopsis :

«Peinture au vitriol de la haute bourgeoisie de 1939. Double marivaudage dans deux mondes parallèles, celui des maîtres et celui des domestiques, à la faveur d'une grande fête donnée dans un château solognot »

Il s’agit là d’un des plus grand film de toute l’histoire du cinéma. Il est proche de l’étalon en la matière « Citizen Kane » 1941 d’Orson Welles. « La Règle du jeu » est un des films préférés de Ciné papy si ce n’est le préféré. S’il n’a pas encore fait l’objet d’une fiche c’est qui lui fout la trouille tant il est impressionnant et inspire le respect dû aux chefs-d’œuvre. Mais cela est une autre histoire.

La règle du jeu c’est celle du c’est celle du rôle social, le masque que l’on revêt pour paraître à défaut d’être.

Ce qui importe ici c’est toutes les raisons qui depuis sa sortie où précise Truffaut il fût « le film le plus haï à sa sortie avant d’accéder au rang de film fétiche ». Pour Renoir c’est son chef d’œuvre absolu. L’accueil du public fut glacial. Il a été honni par la France antisémite. La France ne s’y retrouvait pas, sauf peut-être, de manière anecdotique dans les chaines de chasses. Il a été amputé d’un quart d’heure pour pouvoir continuer à être exploité en salle. Mais le film défiguré, quitte l’affiche au bout de trois semaines. Il est interdit à l’étranger qui ne veut pas que la France soit montrée sous cet aspect. Puis vient ta censure de Vichy puis celle anti-juif des nazis. Sans être remonté dans sa version originale il est encensé entre 1945 et 1958. Restauré en 1959, lors d’une conférence à Harward Renoir est ovationné. Il notera dans sa biographie : « Ce qui semblait insultant en 1939 est devenu de la clairvoyance. »

« La Grande illusion » 1937, du même Renoir, fut victime de polémiques similaires dues aux « va-t’en-guerre », aux anciens combattants se trouvant insultés, aux éternels antisémites. Il est interdit au Japon, en Italie fasciste, en Hongrie et en Autriche. Après-guerre, lors de sa deuxième sortie on lui reproche de montrer l’histoire d’amour entre Gabin, soldat français et Elsa , jeune paysanne allemande qui le cache, alors qu’on sort tout juste de la Wehrmacht, des SS et des fours crématoires. Le sang est trop proche raconte-t-on.

Il faudra attendre 1958 et sa troisième sortie pour qu’il soit consacré meilleur film français et l’un des douze meilleurs du monde.

Et ainsi de suite.

Quelques thèmes à ne pas évoquer pour éviter toute polémique.

L’église et/ou la religion

- « La Religieuse de Diderot » 1966 de Jacques Rivette

- « Théorème »1968 de Pasolini

- « Je vous salue, Marie » 1985 de Jean Luc Godard

- « La dernière tentation du Christ » 1985 de Martin Scorcese

- « Amen » 2002 de Costa-Gavras

- « Grâce à Dieu » 2019 de François Ozon

Le sexe

- « Et Dieu…créa la femme » 1956 de Roger Vadim

- « Baby Doll » 1956 d’Elia Kazan

- « Les Amants » 1956 de Louis Malle

- « Lolita » 1962 de Stanley Kubrick

- « Le Dernier Tango à Paris » 1972 de Bernardo Bertolucci

- « Larry Flint » 1996 de Milos Formaan

L’Histoire

- « Nuit et brouillard » 1956 d’Alain Resnais

- « Le Chagrin et la Pitié » 1969 de Marcel Ophüls

- « Section spéciale » 1975 de Costa-Gavras

- « Le Pull-over rouge » 1979 de Michel Drach

La Morale

- « Le Diable au corps » 1947 de Claude Autant-Lara

- « Le Blé en herbe» 1954 de Claude Autant-Lara

- « La Dolce Vita » 1960 de Federico Fellini

- « Le Souffle au cœur » 1971 de Louis Malle

- « La Maman et la Putain » 1973 de Jean Eustache

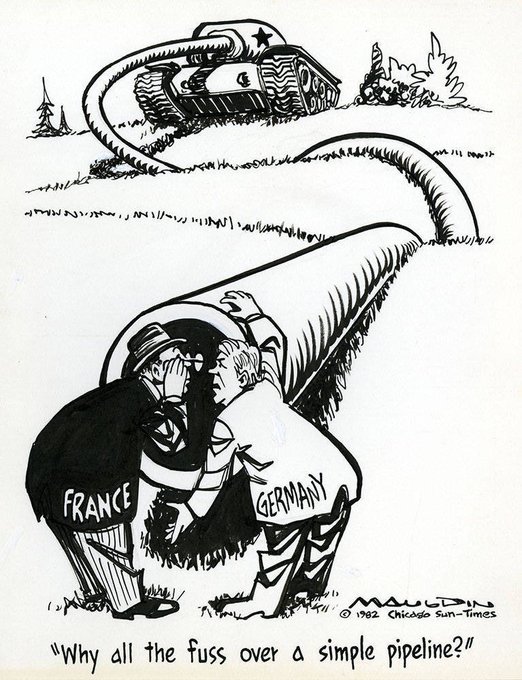

Dans le célèbre dessin de Caran d’Ache relatif à l’Affaire Dreyfus on voit une table familiale de bonne tenue opposée à la même table devenue foutoir ou chacun castagne l’autre à qui mieux mieux avec pour légende, pour l’une « Ils n’en parleront pas » et pour l’autre : « Ils en ont parlé »

De même, ici, ils n’avaient qu’à pas faire ce film et on n’en n’aurait pas parlé. Ils l’on fait permettant à Ciné papy de rédiger un devoir de vacance.

** L’ouvrage est à la base de cette fiche. Il présente une sélection de quatre-vingt-trois film « qui ont choqué leur époque » est-il précisé en sous-titre.

pax

/image%2F1477406%2F20220930%2Fob_229dcb_img-9464.jpg)

/image%2F1477406%2F20220928%2Fob_876d3e_img-9461.JPG)

/image%2F1477406%2F20220930%2Fob_34f3fd_fd2kcmvxgamkoxb.jpg)

/image%2F1477406%2F20220927%2Fob_81ad14_2192f6a47a56205020f200efb25ce92d-21848.jpg)

/image%2F1477406%2F20200613%2Fob_90118e_img-4319.jpg)