Lenzkirch 1964

Je n’ai pas pu résister. J’ai profité de ton stage pour mettre fin à cette obsession.

Bâle, Lörrach, Neustadt, tous ces paysages sont beaux, parfois un peu durs.

La forêt absorbe la lumière, les hauts fûts des sapins la découpent en tranches floues.

Il y a du mystère.

Cette Forêt Noire porte bien son nom.

Et puis, brutalement l’horizon s’ouvre sur une vaste prairie ondoyante et verte. Le sommet d’un clocher semble jaillir du sol, il y a un petit val et c’est le village. Tassé en cercle autour de sa place. L’auberge presque alsacienne, « Grei Falken », colombages, crépi clair, volets peints.

J’entre comme un touriste de passage.

Je ne sais pas encore si je coucherai une nuit ou plus. Peut-être pas du tout.

Il est onze heures du matin, un peu tôt pour la bière mais peu importe, allons y fièrement.

Pour pouvoir parler un peu il faut boire un peu.

-Bonjour

-Grüsskot

Il a mon âge. Il a dû lui aussi connaître une histoire semblable.

-Vous parlez français ?

-Petit peu

Il me montre entre pouce et index ce que son petit peu signifie. C’est vraiment peu. Je tente ma chance le plus simplement du monde.

-Herr Mathias von Vassy ?

-Ach ! Mathias, ya, kommen Sie bitte.

Nous sortons sur le pas de la porte.

-Burgmeister, compris ?

-Mathias Burgmeister ?

-Ya

Je règle ce que je dois.

-Avez-vous des chambres ?

-Ya wohl, une nuit ?

-Peut-être, je verrai après.

J’aborde la place avec hésitation.

Que suis-je vraiment venu chercher ici ?

Le père de Martha ? Le Mathias que nous avons cru aimer ? Comment être franc avec soi-même quand vingt ans après la même maladie vous tient encore les tripes…

Je n’ai pas à entrer, Mathias est sur le perron. Et je réalise brutalement qu’il n’est plus notre Mathias, qu’à la rigueur il pourrait peut-être être un père pour Martha.

Je doute.

Il fixe la voiture de ses yeux que je distingue à peine derrière ses lunettes, il s’est voûté, il porte une barbe bizarrement rousse.

Il me voit.

Alors il épie chaque coin de la place, et chaque coin des rues qui y arrivent.

Il semble s’assurer que personne ne nous voie.

IL vient vers moi.

-Melchior, qu’est-ce que tu viens faire ici ? Quelle folie t’a pris, dis ?

-Je viens voir un homme. Mathias von Wassy, tu te souviens de lui ?

-Personne ne gagnerait rien à se souvenir de ce qu’il était, où il était…

-Peut-être, mais vois-tu, je voulais être sûr.

Tiens, regarde ces photos.

Elle est belle, intelligente, pleine de vie.

Elle s’appelle Martha.

Je lui tends les photos de ma petite Martha.

-Pourquoi fais-tu ça, Melchior, pourquoi ? Ça n’a pas de sens. J’ai payé ma dîme, non ? J’ai jeté à tes vautours dix âmes pour que tu m’oublies.

C’était donc pas assez ?

Dix âmes pleines d’espoir ?

-Tu n’étais pas dans le lot, Mathias.

Pourquoi n’étais-tu pas dans le dernier camion ?

-Je t’ai jeté en pâture dix hommes pour apaiser tes démons, pour qu’ils épargnent ta vie.

Je n’avais rien à faire d’être parmi eux.

Tu peux comprendre ça ? Rien à faire d’y laisser ma peau. Nous avons eu là-bas le meilleur. J’ai retrouvé ici le meilleur et je n’entends pas en changer. Alors estime toi bien payé et va-t-en.

J’étais abasourdi. Je voulais savoir.

-Tu savais donc pour le camion ?

-Cette pauvre Marie, crois-tu qu’elle était assez adroite pour me tirer les vers du nez ?

Mon pauvre Melchior, cette naïve n’avait en aucune façon le tempérament d’une Mata Hari. J’ai deviné tout de suite qu’elle me cuisinait pour savoir où je serais, quand, comment, pourquoi, et tout et tout…

-Mais Martha ?

-Je ne connais pas de Martha, je ne veux pas connaître de Martha.

Ici je suis le Maire, et je suis le père de quatre enfants.

Le glorieux soldat rentré au pays pour aider le siens.

Tu comprends ça ?

Retourne chez toi, Melchior, tu ne vaux pas mieux que moi.

Prends une voie directe, en forêt, les accidents sont si vite arrivés.

Oublie tout ça, rien ne vaut qu’on s’en souvienne.

Seuls comptent le présent et demain.

Werden Melchior, nicht zurückkehren.

Je suis reparti.

Je suis renté d’une traite avec le feu au ventre, il me semblait brusquement que je les avais vraiment tués ces dix gosses.

Mais oui, il avait peut-être raison : je les avais tués.

//////////

Dès lors je sus que mon enfant, ma fille, Martha, était bien mienne.

Je suis que ne t’avais dérobée à personne, et que je pouvais t’aimer comme un père.

//////////

Le temps, Martha, que sommes-nous face au temps ?

La vie n’est-elle qu’un appât que la mort nous lance, un appât à nos bouches altérées, un leurre pour nos corps oublieux…

Tous, nous mordons à pleines dents à cet hameçon.

J’avais cet amour aveugle de la vie qui travaillait l’entier de moi-même et me portait à rêver que possible existe et que tentation n’est pas mirage.

Vivre des autres, leur arracher la caresse du mot, la caresse du geste, comme une étrange manne aux propriétés illusoires certes, mais dans l’instant si nécessaire pour vaincre la solitude qui tend de jour en jour à faire de toi, aux yeux des autres, le sage que tu n’es pas, pour figer au fond de ton cœur cette angoisse qui te dit que demain n’est rien de plus qu’un hier encore plus incertain, un prochain matin plus brumeux, un regard plus trouble.

J’ai longtemps refusé d’accepter, mais je sais bien que demain ne peut être que la veille de ce jour où je baisserai les bras pour dire : c’était donc ça la vie ?

Et cela aura été ça et rien d’autre.

Ça, le court chemin qui, de désillusions en faux espoirs, m’aura conduit à ce dernier matin.

Je ne cherche pas d’excuse à ma conduite, pas plus d’ailleurs que je ne pardonne à ceux qui m’ont trahi.

J’ai vécu avec la même intensité mes bonheurs comme mes désillusions.

Je te l’avoue, Martha, quand le dernier soleil vient te lécher la peau…

C’est mieux que la caresse d’une femme, c’est plus sensuel encore que les lèvres humides d’un amant.

Demain c’est l’automne, nous indique le calendrier.

Faut-il vraiment le croire ?

Tout préside à me faire entendre le contraire.

J’ai choisi et je ne reviendrai pas sur ce choix, j’ai longuement rejoué le dernier acte et je connais mon rôle.

Je n’aurai aucune hésitation à remplir ce contrat avec moi-même contre moi-même.

Je vais au-devant de ma nuit sans regret, sans remords.

C’est sur ces mots que se terminait le journal de Melchior.

//////////

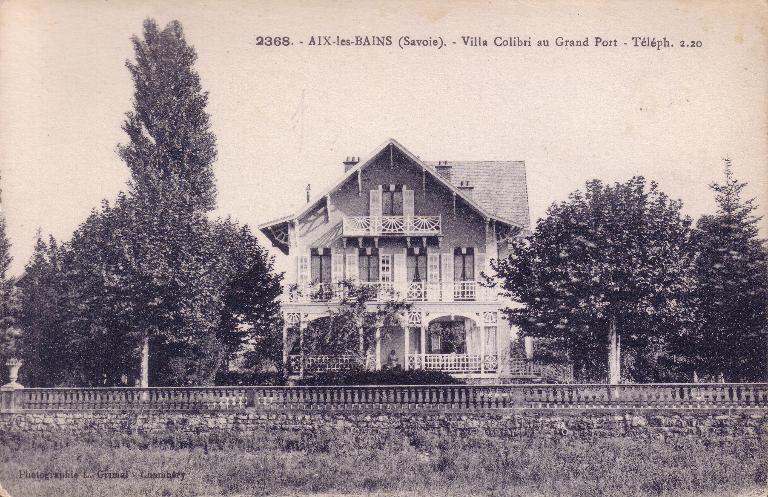

Je relève dans le journal « l’Écho Aixois » : « Août 1964, la barque vide de Melchior Seguin a été retrouvée, échouée sur le rivage de la côte sauvage. Le lac comme c’est souvent le cas n’a jamais rendu son corps. »

Je ne peux m’empêcher de penser que Melchior Seguin est mort d’une vieille blessure de guerre.

//////////

1984

Il me restait encore cette boîte à biscuits à inventorier.

Elle contenait vingt-huit enveloppes toutes adressées à une Madame Martha von Wassy à Lenzkirch.

Je ne pus m’empêcher d’en ouvrir une.

Elle ne contenait qu’une page blanche.

La deuxième de même.

Toute ne contenaient qu’une feuille vierge.

Vingt-huit lettres dûment cachetées et timbrées.

Vingt-huit adresses identiques. Vingt-huit pages blanches.

Qui donc de Marie ou de Melchior mentait à l’autre ? Dans quel délire Marie avait-elle vécu les mois de sa grossesse ? Et plutôt qu’un délire, me venait soudain à l’esprit qu’elle avait en toute conscience accepté le départ de Mathias et caché son désespoir en laissant croire à Melchior que sa manœuvre l’avait convaincue.

Et lui résistant au désir de les ouvrir, avait consciencieusement joué le messager.

Comme il avait dû, Melchior, triturer cette boîte à biscuits, comme le désir de l’ouvrir, de déchirer les enveloppes, de lire enfin ces lettres, qui ne pouvaient qu’être d’amour, avait dû lui troubler l’âme.

Il l’avait enfermé cet amour, dans cette boîte, muré dans ce réduit, tué sans que mort s’en suive, comme il l’avait fait de Mathias.

Mais l’oubli, dans tout ça, quel oubli ?

Jamais il n’a pu se défaire des images qui troublaient son esprit, de Mathias passionné dans les bras juvéniles de Marie.

De ce même Mathias qu’il avait lui, Melchior, serré contre sa poitrine, enserré dans ses bras, aimé.

Savait-elle vraiment que jusqu’au bout elle l’avait torturé.

Aujourd’hui, je crois que le but de Marie n’était autre que de faire souffrir cet homme qui vivait à ses côtés, cet homme qui n’avait jamais su lire dans ses yeux les reflets de son cœur.

La force de l’amour qu’elle nourrissait en secret et que lui rejetait sous le fallacieux prétexte d’un cousinage trop proche et d’une infirmité qu’il n’avait su accepter.

//////////

Aux grandes vacances, Martha, avait été désignée pour un stage à Londres.

Elle s’était portée volontaire pour commencer dès la prochaine rentrée, l’enseignement de l’anglais en primaire à raison de quelques heures par semaine.

Je l’approuvais pou cette décision, et avant son départ, nous étions convenus de nous appeler trois fois par semaine, chacun son tour, pour donner des nouvelles et faire le point.

Les appels commencèrent dès le troisième jour, ponctuels à dix-neuf heures.

Dès le quatrième appel, ils se firent quotidiens.

Cette séparation me convainquit rapidement que vivre loin d’elle, elle loin de moi n’était plus possible.

Elle ne me dit rien et je patientais, attendant son retour, pour lui avouer l’état de mes sentiments.

Je n’osais la brusquer, mais il n’était plus question de n’être que voisin-voisine à la maison comme à l’école.

J’étais mûr pour franchir ce pas que jusqu’alors ni l’un ni l’autre n’avions encore osé franchir.

Huit jours avant son retour, je reçus une lettre de Martha.

J’étais un peu angoissé car rien dans nos conversations n’avait annoncé cet envoi.

Nos échanges téléphoniques avaient jusqu’alors suffi pour nous rassurer l’un sur l’autre.

Elle était allée au concert et de retour, elle avait éprouvé le besoin de m’écrire plutôt que de téléphoner.

//////////

Mon cher Bruno,

Ce concert, j’i voulu l’écouter en aveugle pour n’être en aucun cas distraite par le jeu des instruments ou des musiciens.

J’ai voulu pouvoir être seule dans ce dédale de sons, des harmonies, avec pour seules images celles captives de ma mémoire.

Celle de mon père écoutant Schubert, Mozart, Beethoven, les yeux clos.

Celles de mon père me tenant la main pendant que tournait un vinyle sur le Pathé Marconi qui surmontait la TSF.

Je l’entends encore me murmurer : comment ont-ils pu, s’extirpant de leur prison de chair et d’os, livrer à nos sens cette musique où ce qui pouvait être humain s’élève jusqu’au divin.

Comment ont-ils pu ? Martha, n’étaient-ils pas comme nous, des hommes ?

Était-ce l’espoir ou le désespoir qui guidait leur main sur la partition ?

Qui révélait avant les instruments, dans le silence de leur cœur, à leurs oreilles attentives et émues, les sons qu’ils allaient nous révéler.

Parfois, vois-tu, je pense qu’avec un peu de volonté, j’aurais pu faire quelque chose, devenir quelqu’un…

Martha, il y a vingt-ans que je marche à côté de mes pompes.

Par manque de volonté.

Toi ma fille, ne rate pas le coche, va vers le beau, va sans hésiter où to cœur te pousse.

C’est à l’heure où tout cela me revient en mémoire que j’éprouve le besoin de t’écrire.

Bruno, assez tergiversé, assez tourné en rond, assez de silence.

Je t’aime Bruno, c’est la musique que j’entends dans mon cœu, celle que je veux partager avec toi.

//////////

Je ne pouvais pas attendre, j’ai attrapé le téléphone, je l’ai appelée.

-Bruno ? Que se passe-t-il, ce n’est pas notre heure ?

-Et si Martha, c’est notre heure plus que jamais. Martha, Martha Seguin, veux-tu m’épouser ?

-Répète-le encore et encore, c’est si bon.

Oui c’était bon de l’entendre pour elle, de le dire pour moi, nous avons parlé une demi-heure et mis au point son retour précipité.

En raccrochant, la décision me vint tout naturellement.

Nous sommes nés de la nuit et nous retournerons tous un jour à la nuit.

Pourquoi faudrait-il que ce court espace de clarté que nous nommons vie, qui nous est si chichement imparti, soit obscurci par les nuages des vies de ceux qui nous ont précédés.

Je pris la bêche et j’allai jusqu’au vieux pommier.

Là, écartant avec soin un demi-mètre carré de gazon, je creusai un trou.

J’allai chercher le journal de Melchior, le déposai dans cette tombe improvisée et l’arrosai d’essence avant de l’enflammer.

Une heure après, les cendres recouvertes de terre, la terre recouverte de son tapis de gazon, il ne restait plus rien du journal de Melchior.

Melchior serait définitivement le père de Martha.

Au-dessus de la porte de l’atelier un rayon de soleil taquinait tendrement les reflets rougeoyants d’un tableautin où semblait sourire un Mont Granier… Une montagne Sainte Victoire !

J’étais heureux.

/image%2F1477406%2F20220924%2Fob_be8363_telechargement-38.jpg)

/image%2F1477406%2F20220923%2Fob_9e6e1a_rivaariston-001.jpg)

/image%2F1477406%2F20200613%2Fob_90118e_img-4319.jpg)