« Le Dernier Secret » : la jeune fille et le président François Mitterrand ICI

Par Solenn de Royer

Publié le 29 septembre 2021

DOCUMENT

Solenn de Royer, grande reporter au « Monde », raconte dans un ouvrage à paraître chez Grasset le 6 octobre un pan inconnu de la vie du président : sa relation amoureuse avec une très jeune femme prénommée Claire durant les huit dernières années de sa vie. Extraits.

[Dans Le Dernier Secret, à paraître le 6 octobre chez Grasset, Solenn de Royer, grande reporter au Monde, révèle un pan inédit de la vie du président socialiste : sa liaison, entre 1988 et 1996, avec une très jeune femme, prénommée Claire dans le livre. Malgré leur différence d’âge – cinquante ans –, cette relation, connue d’une poignée d’initiés, a duré jusqu’à la mort de Mitterrand. Le récit souvent stupéfiant qu’en fait la journaliste dit beaucoup de cette époque particulière au palais de l’Elysée.]

Bonnes feuilles. C’est à la fin qu’elle m’a raconté les commencements.

Quand j’interrogeais Claire sur les raisons l’ayant conduite à rencontrer, si jeune, François Mitterrand, elle esquivait, ajoutait, en riant, que ça ferait l’objet d’un deuxième livre. Je n’arrivais à rien. Au fond, je crois qu’elle avait peur d’être jugée, de paraître singulière, un peu ridicule peut-être, parce qu’elle avait espéré, attendu, cherché le président de la République pendant quatre ans. Parce qu’elle l’avait voulu.

Au départ, m’explique-t-elle, c’est une passion politique.

En 1984, Claire a 18 ans. Elle vient d’arriver de Limoges à Paris pour faire son droit, quittant avec soulagement un milieu provincial et bourgeois, sans joie. (…) Ses parents ont toujours voté à droite. A l’unisson de la bourgeoisie française, ils ont paniqué à l’élection de François Mitterrand, le 10 mai 1981. Ce jour-là, puis le lendemain, de retour au lycée, Claire a envié l’excitation de ses amis, qu’elle ne pouvait partager, tiraillée entre les convictions familiales et des idéaux de gauche séduisants qu’elle n’a pas encore faits siens.

En arrivant à Paris, elle veut se rattraper. Elle prend sa carte au Parti socialiste, s’investit dans le syndicalisme étudiant, milite à gauche. Mitterrand, pourtant, ne fait déjà plus rêver. Depuis le tournant de la rigueur, le peuple de gauche a compris qu’il ne changerait pas la vie. Les élections européennes du printemps 1984, où Claire vote pour la première fois, sont catastrophiques pour le pouvoir. « Peut-il encore gouverner ? », titre L’Express.

L’étudiante trouve ces critiques injustes. Dans les couloirs de sa fac de droit, auprès de ses amis aussi, elle défend ardemment le président. Paris l’a sauvée de l’ennui et de la tiédeur, mais ça ne suffit pas, elle a besoin de sens et de grandeur, d’intensité. L’abolition de la peine de mort, qui a marqué le début du septennat, l’a emportée, fait vibrer. La gauche et ses idéaux deviennent sa cause.

François Mitterrand, une idole.

Elle se met en tête de le rencontrer. (…)

« Il est patient, s’enquiert de sa journée, de ses projets. De ses cours ou de ses examens. Puis, plus tard, de son travail »

[Dans les années suivantes, l’étudiante et un ami prénommé Benoît parviennent peu à peu à approcher François Mitterrand, à Paris ou lors de ses déplacements. Pour la jeune fille, de cinquante ans sa cadette, cette volonté de le voir et d’échanger avec lui de façon amicale confine parfois à l’obsession.]

Longtemps après, Claire s’est interrogée sur la finalité de cette quête insensée. Encore aujourd’hui, elle semble ne pas avoir toutes les clés. Bien sûr, il y avait la politique, le pouvoir. Paris à conquérir. Mais pas seulement. Il y avait aussi une part de jeu. Et puis, ce secret, qui les soudait, elle et Benoît, n’appartenait qu’à eux. Elle sentait une ferveur autour de cet homme, à laquelle elle désirait communier. Elle voulait faire partie de la famille, du clan. Etre adoptée. (…)

A quoi pouvait bien penser François Mitterrand en rencontrant Claire et Benoît, partout où il allait ? Parfois, il ne se passait presque rien. Un simple échange de regards ou un signe de la main. La plupart du temps, il s’arrêtait pourtant, amusé, touché peut-être, par leur persévérance.

Claire me montre une photo, prise le jour d’un déplacement en province : Mitterrand échange avec une jeune femme brune, vêtue d’un imperméable. Elle semble parler tout bas puisqu’il se penche légèrement pour l’entendre. Il sourit à moitié, attentif et doux. (…)

[En 1988, une relation amoureuse commence à se nouer, à l’initiative de Claire, qui invite le président dans son petit appartement de la rue du Four, à Paris. Elle se rend très fréquemment à l’Elysée, et participera même, par la suite, à des voyages officiels.]

Il l’appelle tous les jours, au moins deux fois. Le matin et le soir. (…)

Rue du Four, le téléphone se trouve au pied du lit. Et le répondeur à cassette dans l’entrée. Elle attend que la sonnerie résonne plusieurs fois avant de répondre, ne veut pas se précipiter.

« Tu te rends compte, me dit Claire, il m’a réveillée tous les matins pendant huit ans. »

Le matin, il téléphone quand il arrive à l’Elysée. Le soir, c’est variable, 21 heures ou 23 heures.

En raccrochant, il lui dit « au revoir », en détachant les syllabes, ou « à plus tard ».

Il est patient, s’enquiert de sa journée, de ses projets. De ses cours ou de ses examens. Puis, plus tard, de son travail. Un jour, il lui dit que ses chefs la tiennent en esclavage, menace d’intervenir. Il sait ce qu’elle fait, quand et avec qui. Il connaît tout de sa vie. Elle ne vit pas, elle attend. (…)

Elle ne pense qu’à lui. A l’instant où elle va enfin le retrouver, aux déjeuners dans la bibliothèque de l’Elysée, aux dîners chez les écaillers, aux lentes flâneries sur les quais ou dans les rues de Paris, aux appels du soir et à ceux du matin. Lui n’aime pas qu’elle sorte, il aimerait la garder pour lui seul. (…)

Partout où elle va, il la suit, la traque, la précède parfois, se présente comme « M. Etienne », laisse un message, demande qu’elle le rappelle quand elle est arrivée. (… ) La durée de leurs conversations varie, dépend de son agenda à lui, ou de son état à elle. Quand Claire va mal, lui dit qu’elle n’en peut plus, qu’elle va crever, qu’elle a besoin de lui, alors il prend son temps. (…) Quand elle n’est pas là, il laisse un message sur le répondeur. Je demande à Claire si elle a gardé les cassettes. Elle me dit : « Oui, je les ai toutes, des dizaines. » (…)

« [A l’Elysée] Claire ne vient jamais sans être annoncée. Au début, elle montre ses papiers au garde républicain. Puis, même plus »

Mitterrand lui dit parfois en riant qu’elle se prend pour le centre du monde. Il la traite de « gare de Perpignan de Dali », tout en lui désignant son nombril, d’un geste.

« Tu es obsédée par ce que je ressens pour toi… »

Parfois, il reconnaît de mauvaise grâce qu’il ne l’a pas assez écoutée.

« Tu ne veux pas admettre que cette histoire est extraordinaire, dit-il.

– L’admettre, ce serait renoncer », répond Claire.

Et ça recommence.

« Mais tu te rends compte de la manière dont tu me parles ? », lui lance-t-il, un jour. Elle réclame, tempête, exige, assure qu’elle est déçue parce que leur relation n’évolue pas. Il lui dit qu’elle fait des caprices de bourgeoise.

« Mais tu es impossible à la fin ! »

Quand il veut raccrocher, épuisé, elle crie : « Non, attendez. » (…)

[A l’Elysée] Claire ne vient jamais sans être annoncée. Elle gare sa petite moto, une Yamaha 125, à côté du kiosque à journaux, avenue de Marigny, traverse la rue à la hâte. Au début, elle montre ses papiers au garde républicain. Puis, même plus. C’est souvent le même gendarme qui l’accueille à la loge d’honneur. Elle le trouve sympathique. Il parle fort et aime plaisanter. Ça fait longtemps qu’il a compris.

A l’entrée du palais, elle n’est jamais tranquille. Hésitante, en retrait. Elle tremble de croiser un conseiller qu’elle connaît, redoute les questions que l’on pourrait se poser. La plupart du temps, la loge est déserte. Le gendarme appelle un huissier qui la conduit jusqu’au premier étage. Ou alors, il lui dit : « Vous connaissez le chemin », et elle y va seule. (…)

Elle ne sait jamais à l’avance le temps dont il dispose.

Il aime la maintenir dans le flou, l’incertitude. (…)

« Claire sort une deuxième cassette du sac. Cette fois, la voix est plus nette »

Je lui demande si elle a retrouvé les cassettes de son répondeur. Depuis des semaines, je veux les écouter, mais, à chaque fois que j’évoque le sujet, Claire se montre réticente, fuyante. Ce soir, elle n’hésite pas longtemps. Je la suis sous l’escalier, où elle a rangé une malle cloutée. Elle retire la pile de magazines posés dessus et l’ouvre doucement, avant d’exhumer les objets, un à un. Une paire de lunettes. Des échantillons Hermès dans une trousse de toilette Air France, rapportée du dernier voyage officiel en Concorde. Un stylo offert par le premier ministre du Québec. Du sirop d’érable, qu’elle n’a jamais ouvert. Une boîte de chocolats, elle ne sait pas ce qu’elle fait là.

« Je suis une collectionneuse », me dit Claire.

Au fond de la malle, deux sacs en plastique. Les voilà. J’essaye de masquer mon impatience. Lui demande comment on va les écouter. Elle me dit qu’elle a gardé une radiocassette quelque part. Elle se lève, monte à l’étage, redescend avec l’appareil d’un autre âge.

La bande crisse, ronronne. Plusieurs bips sonores. Des bruits oubliés. Enfin, une voix. Lointaine, voilée. A peine perceptible. Un simple filet. Claire monte le son, rien n’y fait. On colle l’oreille contre le poste, à tour de rôle. On n’entend rien. Je suis déçue. Peut-être ces bandes ne résistent-elles pas au temps.

Claire sort une deuxième cassette du sac. Cette fois, la voix est plus nette. Et c’est bien la sienne, la voix de Mitterrand. « Allô, allôôô ? » Il raccroche. Une sonnerie. Un bip. « Je vous appelle entre deux réunions, je ne sais pas à quelle heure vous rentrez… » Bip. « Je pense que je dormirai ce soir quand vous rentrerez. Je vous appellerai vers 8 h 15, demain. J’espère vous trouver. Au revoir. » Bip. « Allô ? Je vous avais dit que je vous appellerais un peu avant 7 heures… mais vous n’êtes pas là… » Bip.

« Ça me replonge dans quelque chose de… », commence Claire, sans me regarder.

Troisième cassette. Mêmes chuintements quand la bande se met à tourner. Et cette voix, toujours, qui alterne le tu et le vous. « Bonsoir. Je viens de rentrer de Loire-Atlantique. Je vous appellerai ce soir plus tard. En tout cas, demain matin. » Bip. « Bonsoir, il est 10 heures moins le quart pour l’instant. Je fais un petit bonsoir. Sinon j’appellerai demain matin. Bonne soirée. » Bip. « Tu vois, il est 11 h 10 ce soir, ce n’est pas très raisonnable… J’appellerai demain. Au revoir. » Bip. (…)

Elle apprend à dissimuler, s’arrange avec la réalité. Elle parle de l’homme aimé en disant qu’il est marié, c’est vrai, qu’il est avocat, c’était vrai, et qu’il est plus âgé qu’elle, vrai aussi. Quand une conversation glisse devant elle sur François Mitterrand, éventuellement sur les nombreuses maîtresses qu’on lui prête, elle affiche un masque d’où rien ne transparaît.

Personne n’a jamais deviné.

Au cours de la première année, elle décide de se confier à une amie, la fille d’un préfet, qui vit chez ses parents dans un grand appartement dominant la Seine. Avec hésitation, d’abord, puis avec ferveur, Claire raconte tout. La peur, l’excitation, l’admiration, la joie, le manque, le chagrin, l’exaltation quand elle part le retrouver, l’attente anxieuse de ses appels, les livres, les flâneries dans Paris. Elle raconte aussi le premier baiser. La fille du préfet se tait.

« Ça me dégoûte », finit-elle par lâcher.

Ce verdict scelle la fin de leur amitié.

« Cinquante ans d’écart, c’est écrasant, mais, moi, je trouvais ça beau », me dit Claire.

Après cette confession, elle n’en a plus parlé à personne, en dehors du petit cercle de ses amis intimes. Elle poursuit : « Je ne voulais plus qu’on salisse mon histoire. Je voulais la vivre, puis la chérir un jour, en paix. »

« “On ne se voit jamais, regrette Claire.

– Mais je t’ai vue plus longtemps que Sakharov et Walesa!”, plaide-t-il »

Claire se souvient aussi du geste de Michel Charasse, le fidèle conseiller, à qui François Mitterrand pouvait tout demander, le gardien des secrets. Dans une voiture qui filait quai Voltaire, le mamelouk du président, qu’elle aimait bien pourtant, l’avait regardée d’un drôle d’air en faisant glisser lentement son pouce sous sa gorge :

« Si tu parles… » (…)

Il [le président] l’appelle le soir même, à 23 h 15. Ils se chamaillent au téléphone. Claire lui en veut. Il n’est resté qu’une heure chez elle, tout à l’heure. Et la veille, à l’Elysée, il l’a délaissée, n’ayant pas terminé le discours qu’il devait prononcer en l’honneur du physicien et dissident russe Andreï Sakharov. Il a travaillé toute la durée du rendez-vous. « Tu es une muse », lui a-t-il dit en souriant, avant de la chasser.

« On ne se voit jamais, regrette Claire.

– Mais je t’ai vue plus longtemps que Sakharov et Walesa ! », plaide-t-il.

Elle soupire :

« Si vous croyez que ça me flatte ! »

Il est déçu.

« Quittez-moi !, lâche-t-elle brusquement.

– Pourquoi moi ?, demande Mitterrand.

– Parce que j’en suis incapable, moi. Il faut qu’on arrête. C’est trop difficile.

– C’est bien d’avoir tenté l’impossible. » (…)

Quand Claire descend dans le hall de son immeuble, la gardienne tire le rideau de sa loge et engage la conversation, l’air de rien.

Elle aussi attend le président.

C’est une Bretonne. Claire se souvient qu’elle avait les cheveux roux, très fins, une permanente.

La gardienne, elle, se souvient de la fille du septième.

Pendant huit ans, elle a vu passer François Mitterrand devant sa loge. Elle n’a jamais rien dit. (…)

Le déjeuner terminé, ils montent dans son bureau. Mitterrand s’excuse de ne pas avoir de cadeau pour elle et la remercie pour le sien, un joli carnet relié. Claire lui demande de lui écrire dessus. Il répète : pas de traces, pas de traces. Elle lui dit qu’elle a tout prévu : il écrira, lui donnera ensuite le carnet, elle lui répondra, et ainsi de suite. Et, à la fin, promet-elle, il pourra garder l’original. Elle est fière de son plan, qu’elle croit imparable.

« Tu es vraiment amoureuse pour avoir des attentions comme ça, c’est attendrissant. Tu es pleine de poésie. »

Elle s’approche soudain, lui vole un baiser.

« Veux-tu ! », fait-il mine de s’offusquer.

Il ferme les yeux, lui dit qu’il est fatigué.

« Il y a l’arbre de Noël en bas, mais ils attendront. Je ne suis pas obligé d’y aller tout de suite… Ils me traitent de monarque déclinant maintenant. Mais je vais encore leur en faire voir ! Tu trouves que j’ai l’air d’un monarque déclinant ?

– Déclinant, non. »

Elle sourit, veut l’embrasser encore. Il dit non, pas ici. Puis il se laisse faire. Ils s’embrassent sans s’arrêter.

Dans son agenda, à la date du 21 décembre 1988, Claire note : « Il n’a jamais eu l’air autant attaché à moi. Il semble un peu triste, préoccupé. » (…)

Il lui fait lire Lettres à une amie. Mitterrand est intarissable sur ces lettres que Clemenceau a écrites, à la fin de sa vie, à son dernier amour, Marguerite. Il a 82 ans, et elle 40. (…) Claire s’est procuré le lourd recueil, six cent soixante-huit lettres. Elle aime ces mots (…), qu’il lui répète : « Je vous aiderai à vivre et vous m’aiderez à mourir. » (…) Quand Claire cherche à savoir quelle est sa place, Mitterrand lui répond toujours :

« Tu resteras jusqu’à la fin. » (…)

[Au fil du temps, Claire constate que la santé du président se dégrade, mais sans deviner qu’il souffre d’un cancer.]

(…) Mitterrand se rassoit aussitôt qu’elle entre. Il a eu une brutale chute de tension et sa voix a baissé. Plus tôt dans la journée, il s’est brusquement mis à tituber en allant chercher un livre au Pont-Neuf. Il a saigné du nez.

« Ce dont j’ai peur, c’est que ça fasse claquer un vaisseau là, poursuit-il en désignant son front. Je ne veux pas être diminué. »

Il lui explique qu’il a fait promettre à deux ou trois amis de pratiquer l’euthanasie si son état, un jour, devait brutalement se dégrader. Tout en parlant, il prend sa tête entre les mains, ferme les yeux. Elle lui ordonne de venir se reposer. Ils vont dans la chambre. Mitterrand cherche ses médicaments, les avale avec un verre d’eau. Puis lui demande d’ouvrir le lit.

« Tu n’es pas obligée de te déshabiller, mais, moi, j’ai besoin de m’allonger. »

Elle s’allonge aussi.

« Tu te couches, comme ça, dans le lit de tous les hommes ? », tente-t-il de plaisanter.

Mais le cœur n’y est pas. Elle veut savoir si son médecin est là. Le docteur Gubler est parti en week-end et Mitterrand refuse de l’appeler.

« S’il m’arrivait quelque chose, ne reste pas…, ordonne-t-il. Tu fileras par cette porte. Je ne veux pas qu’on t’accuse de quoi que ce soit. »

(…)

« Le journal “Minute” publie une photo d’Anne Pingeot. La rumeur d’une double vie courait depuis longtemps, mais Claire refusait d’y croire »

« Je ne sais pas quand je pourrai te rappeler », lui a dit Mitterrand sur le répondeur.

Il a laissé un message jeudi 10 septembre 1992, tard dans la soirée. Un message qui ne ressemble pas aux autres. Claire dort mal cette nuit-là, troublée. Elle appelle l’Elysée le lendemain, on lui passe Marie-Claire Papegay. Elle lui demande si le président est là, si elle peut lui parler. La secrétaire part dans un petit rire sec, répond que ce n’est pas possible, sans expliquer pourquoi. A midi, vendredi, l’Elysée publie un communiqué signé du professeur Adolphe Steg et du médecin personnel de Mitterrand, Claude Gubler, pour informer les Français que le président de la République a été opéré d’un cancer de la prostate à l’hôpital Cochin.

Quelque chose se fissure ce jour-là.

(…)

La publication de Minute, le 17 mars 1993, est une deuxième cassure.

« Pour voir clandestinement la femme de sa vie, il vit caché en plein Paris », titre l’hebdomadaire d’extrême droite qui fait sa « une » sur « le domicile secret de Mitterrand ». Le journal publie une photo de la voiture du président de la République arrivant discrètement quai Branly, et une autre d’Anne Pingeot.

La rumeur d’une double vie courait depuis longtemps, mais Claire refusait d’y croire. Elle voit Mitterrand le jour même. La discussion se passe mal. « Tu ne vas quand même pas croire ce torchon », se défend-il, feignant l’indignation. Elle sait bien qu’il s’agit d’un journal grossier, diffamatoire. Mais elle ne trouve pas en elle de quoi lutter. Il ne sait pas non plus la rassurer. Il s’adoucit soudain, lui prend la main.

Ce soir-là, Claire ne rentre pas dormir chez elle. Il aurait appelé à l’heure habituelle. Elle ne veut pas lui parler. Il insiste, rappelle le lendemain. Elle ne décroche pas. Il rappelle encore, laisse un nouveau message. Elle résiste.

« Sans gloire », écrit-elle dans son carnet. (…)

La maladie et les traitements l’ont changé. Il râle, récrimine, devient de plus en plus difficile, capricieux. Les menus qu’on lui soumet ne vont jamais. Il les renvoie raturés, annotés. Les maîtres d’hôtel reviennent en cuisine, déconfits. Claire est gênée d’assister à ces réprimandes. Parfois, elle tente de le raisonner. Il se défend, argumente, lui dit que la viande est mal cuite, le poisson surgelé, il ne comprend pas pourquoi les cuisiniers veulent toujours lui servir des mets sophistiqués alors qu’il n’aime que les choses simples.

« Ce n’est pas une raison pour humilier les gens, murmure Claire.

– Tu trouves que j’ai été méchant ?, interroge-t-il.

– Oui. »

Il ironise :

« Quoi ? Tu te prends pour la maîtresse officielle ? » (…)

[Alors que la santé du président continue de se dégrader, la presse révèle qu’il a eu une fille, Mazarine, avec Anne Pingeot, mais ignore tout de sa liaison avec Claire.]

« Qu’est-ce que je prends, qu’est-ce que je prends… ! »

Mitterrand est tassé dans le fauteuil de sa chambre. Claire lui dit sa colère et sa peine. Le 10 novembre 1994, Paris Match a publié une photo du président de la République et de sa fille Mazarine, dont l’existence est révélée. « Le bouleversant récit d’une double vie », titre l’hebdomadaire.

« Je suis quoi, moi, dans tout ça ? Un jouet ? Une doublure ? »

Elle crie, elle tempête. Elle le traite de menteur. Il encaisse mais ne se justifie pas.

Les mois qui suivent sont empoisonnés par ces révélations. Quand Claire évoque Anne ou Mazarine, hausse le ton, il plaide doucement :

« Arrête… Elles sont gentilles… »

« Je ne sais même plus alors de qui, de la mère ou de la fille, je suis jalouse », me dit Claire.

On feuillette ensemble son agenda 1994. Elle a pris peu de notes, cette année-là. A la date du 16 novembre, soit six jours après la publication de Match, elle a noté, à 18 heures : « Retrouvailles difficiles après histoire fille. »

Elle affirme que plus rien n’a été pareil ensuite. (…)

Il l’emmène partout, désormais. Lui ouvre les portes, tous les accès. Il accepte même qu’elle le photographie et répond longuement à ses questions, le petit enregistreur de Claire posé à côté de son fauteuil ou sur son lit. Elle lui a dit qu’elle voulait écrire un livre sur ses derniers mois à l’Elysée. Comme ça, je serai avec toi tout le temps, a-t-elle plaidé. Il ne lui résiste plus. Elle se persuade qu’il a trouvé là un moyen de se racheter, après les révélations sur Anne et Mazarine. Il est épuisé. (…)

« Elle a lu les lettres, éblouissantes, que Mitterrand a écrites à Anne Pingeot entre 1962 et 1995 »

[Au printemps 1995, François Mitterrand se prépare à quitter l’Elysée, où il est installé depuis quatorze ans. Claire est présente.]

Assise dans un coin, elle le regarde ranger sa chambre. Une valise est posée sur le lit. Des cartons partout. On a décroché aussi les tableaux. Le déménagement entre l’Elysée et la rue de Bièvre est un crève-cœur. Lui, le collectionneur, déteste jeter, se séparer des objets.

« C’est dommage, lance-t-il, j’aimais bien ma chambre… »

Il a commencé par les livres. Il dit que c’est le gros morceau, qu’après ça ira plus vite.

« Des livres que j’ai acquis en un demi-siècle… Je vais les envoyer au centre Jean-Jaurès, à Nevers, comme ça ils ne seront pas séparés. Quand je serai mort, ils s’écrouleront sous la poussière. » Plusieurs gardes du corps sont venus l’aider. Le plus grand sort les livres de l’étagère, un autre les range dans les cartons, un troisième dresse l’inventaire. Le président donne des ordres, assis dans son fauteuil. Il précise qu’il n’aurait jamais pu faire ça tout seul, comme s’il se justifiait d’avoir enrôlé les gendarmes. Puis :

« Je ne crois pas que je passerai 1995. »

Pour chasser la mélancolie, les gardes du corps ont une idée : habiller chaque rayon vide de la bibliothèque avec des bibelots qui resteront jusqu’à la fin. (…)

Je lui parle des Lettres à Anne, publiées par Gallimard en 2016. Claire me dit qu’elle a accueilli cette nouvelle révélation avec calme. Le temps a passé, elle se sent en paix désormais. Après toutes ces années, âpres et épuisantes, à l’attendre tout en redoutant sa mort, elle n’a plus peur de rien.

C’est le mot repos qui lui vient.

Elle a lu les lettres, éblouissantes, que Mitterrand a écrites à Anne Pingeot entre 1962 et 1995. Au départ, Claire choisissait des dates qui avaient un sens pour elle. Son anniversaire, par exemple, qu’il fêtait tous les ans avec elle, le soir. Ou l’anniversaire de leur première rencontre, rue de Bièvre, le 12 juillet, qu’ils passaient toujours ensemble. Pour voir si, ces jours-là, il avait écrit à l’autre et, si oui, ce qu’il lui avait dit. Elle n’a rien trouvé de particulier.

Elle me dit : « Anne a été son grand amour. » Il n’y a pas d’amertume dans sa voix. (…)

/image%2F1477406%2F20211007%2Fob_582eb3_img-7588.jpg)

/image%2F1477406%2F20210926%2Fob_6d29f8_c7a64a3dc5febcd58f50f2211753cd05.jpg)

/image%2F1477406%2F20210926%2Fob_8198c0_160427.jpg)

![LA FEMME AU TABLEAU de Simon Curtis : la critique du film [Champs-Élysées Film Festival]](http://mondocine.net/wp-content/uploads/2015/06/woman_in_gold.jpg)

/image%2F1477406%2F20211003%2Fob_260512_img-7548.JPG)

VOIR en fin de chronique

VOIR en fin de chronique/image%2F1477406%2F20211002%2Fob_4041fe_a455919-849702678-sdr.jpg)

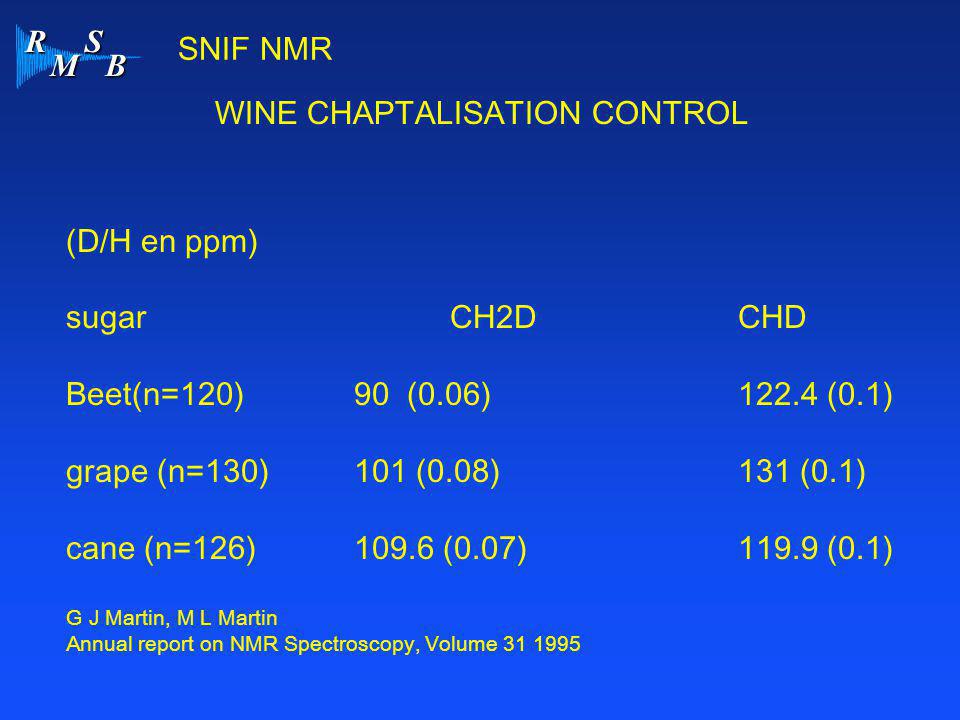

/image%2F0550753%2F20210515%2Fob_9eab2c_fraude-vin.jpg)

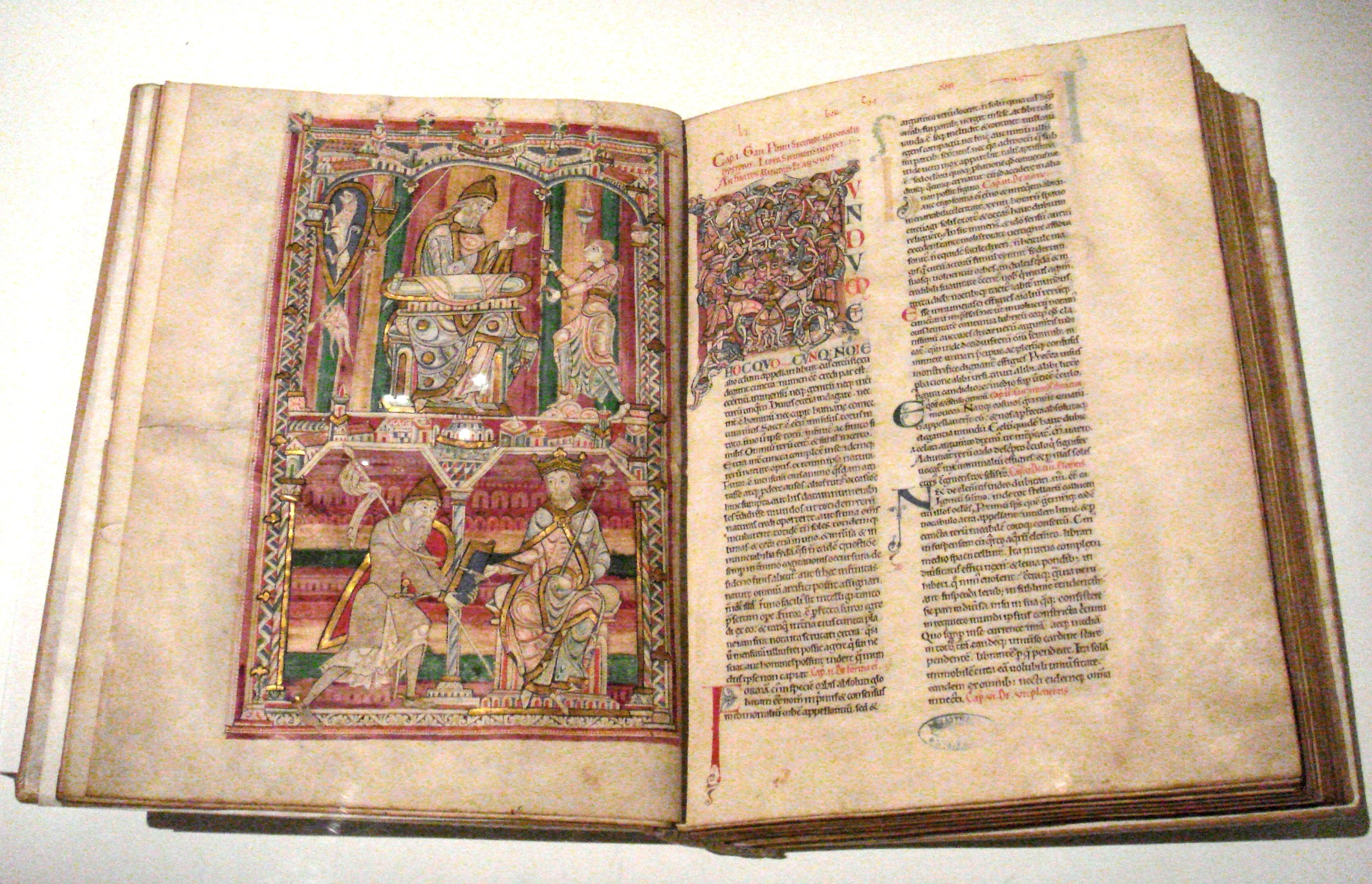

/image%2F1477406%2F20210927%2Fob_104fff_bataille-poitiers.jpg)

![Il Novellino (le ciento novelle antike) - [Rizzoli] | eBay](https://i.ebayimg.com/images/g/458AAOSwClJcw3RS/s-l400.jpg)

/image%2F1477406%2F20210927%2Fob_abf55d_unnamed-2021-09-27t181958-968.jpg)

/image%2F1477406%2F20210926%2Fob_3d52d0_bretaigne-windust-et-raoul-walsh-la-fe.jpg)

/image%2F1477406%2F20200613%2Fob_90118e_img-4319.jpg)