Le procureur de Rome Giuseppe Pignatone, dans la préface d’un livre, estimait :

« Désormais, les organisations mafieuses cherchent à éviter les actes violents et éclatants, conscientes que ceux-ci alarment l’opinion publique et attirent l’attention de la police et de la magistrature. Mieux vaut recourir à la corruption, qui n’est pas en elle-même révélatrice d’une présence mafieuse mais qui, cependant, favorise le mélange entre le monde mafieux et " l'autre monde” »

Lire 5 août 2017

L’agromafia en Italie : le trésor de la came rouge

ICI

Quand Mozzarella rime avec Mafia par Daniel Psenny

Une enquête détaille par le menu les nombreux scandales révélés autour de ce marché très lucratif

Mozzarella : le business de l’or blanc, de Rémi Delescluse (Fr., 2015, 50 min). Dimanche 31 mai à 20 h 40 sur France 5.

C’est l’or blanc de l’Italie. Avec plusieurs millions de tonnes produites chaque année en Campanie dans la région de Naples, la mozzarella est devenue le fromage le plus consommé au monde. La petite boule blanche apparue en Italie vers le XIIe siècle, que l’on peut manger crue ou cuite, agrémentée d’huile d’olive, de poivre, de tomates ou de basilic, est un des produits les plus vendus dans les supermarchés et les boutiques spécialisées dans la gastronomie italienne. Fabriquée à la main ou industriellement, la mozzarella tire son nom du verbe mozzare, qui signifie couper. Aujourd’hui, on la retrouve sur la carte des meilleurs restaurants du monde entier.

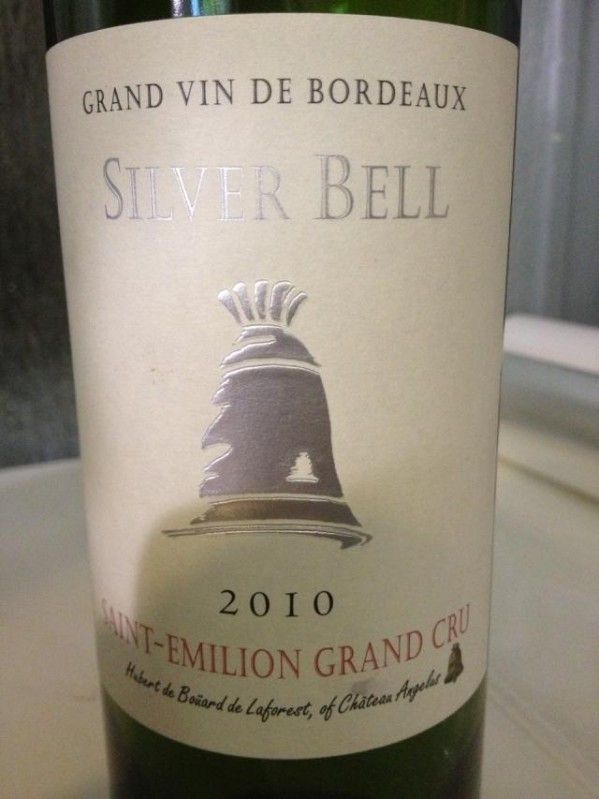

Mais il est parfois difficile pour le consommateur de s’y retrouver devant la dizaine de marques différentes dont la fabrication n’est pas toujours bien précisée. Les producteurs italiens le rappellent : la seule et véritable mozzarella (dont le nom n’a jamais été déposé) qui peut bénéficier de l’appellation d’origine protégée et porter le nom de Mozzarella di Bufala Campana est fabriquée exclusivement en Campanie, à partir de lait frais de bufflonne et non de vache.

Dénaturer le produit

Ce succès planétaire qui brasse aujourd’hui des millions d’euros est devenu un business que la Mafia, très présente en Campanie, ne pouvait ignorer. A travers la Camorra, l’organisation mafieuse s’est emparée du marché jusqu’à dénaturer le produit pour le rendre plus rentable.

Dans son enquête « Mozzarella : le business de l’or blanc », le réalisateur Rémi Delescluse raconte comment les mafieux ont infiltré ce secteur alimentaire et provoqué de nombreux scandales. Ainsi, au début des années 2000, le monde entier découvre, grâce à des enquêtes policières et les témoignages de plusieurs repentis mafieux, qu’une grande partie de la production de la mozzarella est fabriquée avec du lait congelé en provenance de l’étranger ou du lait en poudre. Des laboratoires, qui ont analysé le produit, ont même retrouvé de la céramique dans les petites boules blanches. Pire : en 2008, les policiers italiens qui traquent les activités de la Camorra s’aperçoivent que la mozzarella a été contaminée à la dioxine. Une découverte qui fait suite au scandale des décharges publiques que la Mafia utilisait pour faire disparaître des produits toxiques. La contamination des champs s’était propagée dans la chaîne alimentaire et notamment au fourrage que les producteurs utilisaient pour nourrir les bufflonnes.

Arrivé en France au début des années 1990, c'est le fromage le plus consommé au monde.

Certains producteurs n’ont pas cédé au racket de la Mafia, comme Roberto Battaglia, qui a refusé de laisser la Camorra infiltrer son entreprise pour recycler de l’argent sale. Pour avoir brisé l’omerta, il vit sous escorte policière et a dû s’exiler à Rome, où il fabrique la véritable mozzarella que les Romains s’arrachent. D’autres, comme des associations antimafieuses, se sont emparés des fermes de la Mafia confisquées par la police. Ils ont investi les terrains pour relancer une « exploitation propre » où le goût (« gusto » en italien) se conjugue avec le mot juste (« giusto ») d’une économie équilibrée.

Les différents scandales qui ont entouré la mozzarella ont permis à d’autres fromages italiens d’émerger sur le marché mondial. C’est le cas de la burrata, un dérivé de la mozzarella fabriquée dans les Pouilles, où l’on ajoute de la crème à la pâte filée. Mais pas de souci : pour les spécialistes, c’est aussi un délice…

SÜDDEUTSCHE ZEITUNG - MUNICH ICI

le 25/04/2019

Les parrains ne se salissent plus les mains, ils investissent. De l’or blanc (mozzarella) à l’or rouge (tomates cerises), des cultures en rase campagne aux restaurants des grandes villes, ils contrôlent (presque) tout dans le secteur alimentaire. Au détriment des petites entreprises et des consommateurs de tous les pays.

Il faut qu’elle soit douce, la mozzarella de Roberto Battaglia. Surtout pas salée, de grâce. “Le sel masque toutes les saveurs”, explique Roberto. Muni d’un couteau, il entaille, sur une assiette, la peau ferme de la petite boule zébrée d’une cicatrice. “Regardez le lait qui coule, c’est pas merveilleux, ça ?” Les petites gouttes blanches perlent comme des larmes sur la lame du couteau.

L’oro bianco, disent les Italiens en parlant de la mozzarella di bufala, l’or blanc. Et l’appellation est à prendre au pied de la lettre. La seule mozzarella à base de lait de bufflonne est produite au nord et au sud de Naples, dans la région de Caserte et de Salerne. Là où ces animaux à la robe noire et aux cornes galbées, originaires d’Asie au départ, ont trouvé depuis des siècles une seconde patrie. Un climat humide, un sol sablonneux, l’idéal. Si la mozzarella est plus salée à Caserte qu’à Salerne, c’est parce que le bain dans lequel elle est plongée lors de la fabrication est plus fort.

Sauf, justement, la mozzarella de Roberto Battaglia, plus douce. Trop douce ? Les Italiens se livrent à de véritables guerres de religion en cuisine, y compris sur ce qu’on met sur les pizzas : mozzarella ou fior di latte ? On est ici au-delà du folklore. La mozzarella est un business qui pèse des milliards. Elle est prisée dans le monde entier, même sous sa forme insipide et caoutchouteuse. Un marché mondial que le crime organisé a découvert depuis belle lurette. Un marché noyauté par la Camorra, la mafia de Naples.

Le blanchiment passe aussi par l’or blanc

La Camorra a mis Roberto Battaglia à genoux, lui a volé son lait et ses tracteurs, a incendié ses remises, lui a prêté de l’argent à taux usuraire, jusqu’à ce qu’il n’en puisse plus et aille voir la police. “J’en avais assez, la peur s’est envolée d’un coup.”

Un soir chez Eataly, à Rome. L’enseigne qui propose tout l’éventail des délices de la gastronomie italienne s’est installée dans les halles, près de la gare d’Ostiense [sud de Rome]. Il est 19 heures, les trois étages de la boutique sont bondés. Au-dessus des étals de fromages et de viandes, de mortadelles aux truffes et de saucisses cuites au vin, pendouillent des jambons par dizaines, une voûte céleste de prosciutti. La rosticceria exhale des parfums de poulets fraîchement grillés, les clients font le pied de grue à la caisse. Roberto est en retard, de trois quarts d’heure. Depuis qu’on lui a retiré sa protection policière, il n’a plus de gyrophare pour se faufiler à travers la circulation romaine.

“J’arrive tout de suite”, nous prévient-il par texto depuis sa voiture. “La vie est un combat, et je suis bien placé pour le savoir…”, dit son statut sur WhatsApp. Battaglia veut dire “bataille” en italien. Le voilà qui arrive enfin, par l’entrée des fournisseurs, un ours d’homme de 49 ans, arborant une barbe de trois jours poivre et sel. Il porte un coupe-vent camouflage, des baskets aux pieds, deux portables dans la main droite. Tout le monde le connaît, il tient ici une fromagerie où l’on assiste en direct à la fabrication du produit. Des “Ciao Roberto” tous les trois mètres. Battaglia est le producteur de mozzarella di bufala le plus célèbre d’Italie. Il arrive de le voir à la télévision, généralement dans des émissions politiques. Il y parle de la nouvelle mafia qui s’immisce partout, noyaute l’économie légale et blanchit son argent sale là où on l’attend le moins. Y compris sur le marché de l’oro bianco.

la mozzarella di bufala campana di Roberto Battaglia

La moitié des élevages de bufflonnes de la province de Caserte sont aux mains des camorristi, soupire Roberto. Des individus sans scrupules qui font peu de cas de la santé de leurs clients. Ils ont déjà coupé le lait avec des produits chimiques pour que la mozzarella soit plus blanche, ou bien ont fabriqué le fromage avec du lait en poudre bolivien ou du caillé roumain congelé et tenté de vendre leur marchandise sous le label DOP – la denominazione di origine protetta censée garantir l’origine et l’authenticité des produits haut de gamme.

24,5 milliards de chiffre pour l’agromafia

Chaque fois que les combines des mafieux sont percées à jour, les Italiens se demandent comment on a pu en arriver là, comment la mafia a pu faire main basse en sous-main sur la fierté nationale – il cibo, la nourriture.

L’agromafia. La mafia de l’agriculture et de l’alimentaire. Elle a pris pied dans tout ce qui rend le made in Italy désirable, dans le mythe de la cuisine méditerranéenne : l’huile d’olive, le vin, les fruits et légumes, le fromage, le jambon… Elle est partout, dans tous les produits, authentiques comme frelatés.

Évidemment, la plupart des producteurs italiens sont honnêtes. Mais la part de la mafia dans l’alimentaire explose. Le crime organisé fait 24,5 milliards d’euros de chiffre par an dans l’alimentaire, rien qu’en Italie. Une partie est exportée, y compris vers l’Allemagne. Ceux qui achètent du fromage ou du jambon italiens dans les grandes surfaces allemandes n’ont cependant pas forcément à se faire de souci pour leur santé, même s’ils proviennent de producteurs mafieux. Car eux aussi veulent se maintenir sur le marché, écouler le plus possible, maximiser leurs bénéfices. Même si, au moment d’écouler un produit douteux, ils n’ont à l’évidence aucun état d’âme.

Le business mondial de l’“Italian sounding”

À quoi s’ajoute le business mondial de l’Italian sounding. C’est ainsi qu’on appelle les produits commercialisés aux quatre coins du monde dont le nom sonne plus ou moins italien. Au Brésil, par exemple, on trouve une “mortadella siciliana”, dont le nom est en lui-même une aberration puisque la vraie mortadelle vient de Bologne. Les contrefacteurs aguichent le chaland avec des étiquettes qui leur donnent des envies d’Italie, frappées du Colisée ou de la tour de Pise.

Rien dans ces produits n’est italien, hormis le fait que la mafia italienne se sert au passage. Elle achète la marchandise auprès d’entreprises agroalimentaires étrangères, par exemple en Amérique, et participe à l’entreprise de séduction et de mystification du client. Aucune importance si l’orthographe du nom italien est mauvaise sur l’emballage, c’est parfois même fait exprès : ça permet de dissiper les soupçons. Le business de l’Italian sounding rapporterait chaque année une centaine de milliards d’euros, dont la mafia empocherait la moitié, disent les spécialistes.

Viennent ensuite les restaurants, les pizzerias, les bars. Quelque 5 000 établissements de Milan, de Rome et d’autres grandes villes du pays appartiendraient aux cartels, au premier rang desquels la ‘Ndrangheta calabraise et la Camorra napolitaine. À Rome, sur la via Veneto, l’artère chic de l’époque de la Dolce Vita, plusieurs restaurants ont été fermés quand on s’est aperçu qu’ils étaient tenus par la ‘Ndrangheta. La via Veneto est devenue une rue fantôme jalonnée de pas-de-porte abandonnés. Dans les établissements qui tournent encore, les serveurs ne savent même pas pour qui ils travaillent.

Pieuvre ou caméléon ?

“On dit toujours que la mafia est une pieuvre”, observe Gian Carlo Caselli, ancien procureur devenu spécialiste de l’agromafia. “Moi, elle me ferait plutôt penser à un caméléon.” Elle s’adapte en permanence, à l’époque et au lieu. La nouvelle mafia est le fruit de l’ancienne et suit toujours des rites archaïques. “Sauf que, dorénavant, elle porte des cols blancs.”

Ceux qui sont à sa tête aujourd’hui sont les enfants des vieux chefs de clan, ont étudié dans des universités prestigieuses, parlent plusieurs langues, ont un carnet d’adresses international. Ils s’y connaissent en cryptomonnaie, en blockchain, en activités offshore, en trading haute fréquence et en fonds structurels européens.

Ils étudient tous les marchés, même ceux qui sont en apparence les plus éloignés de leurs activités habituelles. Et quand on s’aperçoit que le monde raffole de mozzarella, plus ou moins salée, plus ou moins authentique, on investit dans l’or blanc. Le bio est à la mode ? On rajoute la mention “bio” sur l’étiquette, même si le produit n’a rien de biologique. La mafia est également très forte dans la vente alimentaire en ligne. Les produits ne sont pas forcément mauvais, mais qui a envie de commander ce qu’il mange à la mafia ?

“Quand la mafia ne tire plus, il faut s’inquiéter”

Gian Carlo Caselli parle de la “mafia 3.0”. Dans les années 1990, quand les clans de Corleone dirigeaient Cosa Nostra et terrorisaient toute la péninsule depuis la Sicile, posant des bombes, assassinant des juges, Caselli était procureur général de Palerme. Pendant neuf ans. Il a mis les patrons de la mafia à l’ombre à la chaîne, a démantelé la Cupola, le conseil d’administration de Cosa Nostra, a confisqué ses biens. La mafia était allée trop loin dans la violence. Et c’était inhabituel.

La mafia ne fait usage de la violence, explique Gian Carlo Caselli, que quand tous les autres moyens ont échoué : la menace, la corruption, le chantage.”

Elle préfère de loin que ses affaires se fassent sans bruit, proprement, mais que tous cèdent à la peur et se soumettent à sa loi.

La drogue, c’est sale, et les assassinats font les gros titres. Une plaisanterie italienne dit que c’est quand la mafia ne tire plus qu’il faut commencer à s’inquiéter. Car c’est là qu’elle est vraiment puissante. Comme en ce moment. Il n’y a plus guère qu’à Naples que ça tire encore, et de temps à autre dans la région de Foggia, dans les Pouilles. Ailleurs, les armes se sont tues.

Gian Carlo Caselli a 79 ans mais ne s’est pas rangé des voitures, loin s’en faut. Depuis quelques années, il se consacre presque exclusivement à l’agromafia. Il écrit sur le sujet, donne des conférences. Et, pour avoir un rendez-vous, il faut s’armer de patience. Surtout en ce moment, à l’heure où sort le nouveau rapport annuel qu’il publie avec l’organisation professionnelle agricole Coldiretti et l’Osservatorio sulla criminalità nell’ agricoltura e sul sistema agroalimentare, l’observatoire de la criminalité dans l’agriculture et l’agroalimentaire. “Agromafie”, c’est le nom du rapport, le mot mafia étant ici décliné au pluriel pour englober tous les syndicats du crime et assimilés.

L’agromafia affiche à nouveau une croissance de 10 %. Comme chaque année. C’est un business juteux, où l’on gagne beaucoup et où l’on risque peu. Bien sûr, il y a des tas de contrôles et d’inspections, explique Gian Carlo Caselli. Des centaines de milliers, même. Réalisés par les agents du corps forestier [qui a des pouvoirs de police judiciaire], les carabinieri, le ministère de l’Agriculture.

Mais les mafieux n’ont pas grand-chose à craindre, les lois italiennes datent de Mathusalem dans le domaine. Elles remontent à l’époque où les escrocs coupaient le vin avec de l’eau.”

Aujourd’hui, ils frelatent, clonent, imitent, copient et trafiquent en usant de méthodes sophistiquées et en déployant des trésors d’énergie criminelle.

L’agromafia fait florès depuis la crise économique. Les petits entrepreneurs aux abois n’obtenaient plus de crédits auprès des banques. Les clans, en revanche, avaient du foin dans leurs bottes, payaient comptant les entreprises et les exploitations. Tout est allé très vite. Les milliards sales ont inondé l’économie légale mais les noms des entreprises sont restés les mêmes. Le marché ne devait pas avoir de soupçons. Caselli parle de la “mafia perbene”, la mafia respectable, tout en précisant : “Mettez bien l’expression entre guillemets, s’il vous plaît” – après tout, c’est un oxymore.

Main basse sur les matières premières agricoles

La mafia, c’est comme une tique, explique Roberto Battaglia, le producteur de mozzarella. “Elle s’accroche à ta peau et te pompe le sang, très lentement, et grossit.” La serveuse apporte un tagliere, une assiette garnie de salami, jambon, coppa, parmesan et mozzarella. Avec une pointe de vinaigre balsamique de Modène, car le vinaigre se marie à merveille avec le parmesan. Roberto ne prend qu’une gorgée de vin, pour trinquer. “Je n’ai jamais eu de problèmes jusque-là, dit-il, mais, là, j’ai du diabète.” Son médecin lui dit que c’est le stress.

La famille de Roberto vient de Naples. Son père tenait une agence de voyages à Caserte. Il était aussi agent Alitalia, la compagnie aérienne nationale. “Parmi nos clients, il y avait aussi – malheureusement – les clans de Casal di Principe.” Autrement dit les redoutables familles Schiavone et Zagaria, les “Casalesi”. Elles réservaient leurs billets chez les Battaglia, presque toujours des croisières : comme la plupart n’avaient pas de passeports, il ne restait que les voyages en bateau. “Ils ne payaient pas souvent.”

La Camorra fixe des prix en deçà du marché

Quand les affaires ont commencé à battre de l’aile à cause d’Internet et de la fermeture des agences Alitalia en province, la famille Battaglia a racheté une petite ferme à Caiazzo. “La ferme, c’était ma grande passion. J’avais toujours rêvé d’avoir des animaux et de faire le paysan”, se souvient Roberto Battaglia, qui possède bientôt 400 buffles et 100 bœufs. “On avait une salle de traite dernier cri.”

Au début, il ne produit que du lait, fournit les fromagers de la plaine, les caseifici” Puis les clans sont arrivés et lui ont dit quels fromagers il fallait fournir. Leurs fromagers, ceux de la Camorra. Ils ont fixé le prix, très en deçà des prix du marché.

Ils ont dit : ‘C’est nous qui te paierons’. Autant dire que j’étais foutu. Souvent, ils ne payaient même pas. Ils t’étranglent.”

Roberto perd ainsi plusieurs centaines de milliers d’euros. Il commence alors à produire sa mozzarella lui-même pour s’extirper des griffes de la mafia. Mais la Camorra vient lui réclamer le pizzo, toujours plus salé. “500 000, 600 000 euros”. La mafia, poursuit Roberto, cherche à contrôler les matières premières agricoles : l’eau, le lait, la viande – comme ça, elle contrôle tout. L’alimentaire, après tout, est un secteur qui ne connaît pas la crise. Huit années durant, Roberto courbe l’échine, jusqu’en 2008. Il trouve alors le courage de dénoncer ses maîtres chanteurs. “Ils venaient sans arrêt nous voir à la maison, et souvent ma femme était seule.”

Caiazzo, à deux heures et demie au sud de Rome. Les brumes hivernales flottent sur la plaine du Volturno, il pleut. Nous longeons des usines désaffectées et des maisons inachevées. L’exploitation est située dans le hameau de San Cristina, sur les hauteurs de Caiazzo. Roberto Battaglia appelle depuis Rome, son collaborateur de longue date nous ouvre. L’homme garde la propriété décatie, un cheval, un poney, deux chats. Les buffles, c’est fini. Vendus ou morts, pour certains sans doute empoisonnés par la mafia. Les abreuvoirs sont vides depuis longtemps.

“La Camorra ne pardonne jamais”

La salle de traite dernier cri est envahie de feuilles mortes. Des meubles sous le toit où l’on entassait naguère le foin. Du matériel agricole qui prend la rouille. Les pneus du tracteur sont à plat, les portes arrière de la camionnette de livraison pendouillent sur leurs gonds. Dans un coin, un crâne de chien avec ses dents.

C’est dans cette ferme qu’on a arrêté à l’époque le cousin de Sandokan. Sandokan, à Naples, c’était le surnom de Francesco Schiavone, le big boss des Casalesi, qui s’est retrouvé sous les verrous et dont on disait qu’il continuait à diriger le clan depuis sa cellule. “Le cousin en question, Luigi Schiavone, c’était de la famille proche”, précise Roberto. Uno di sangue. Jusque-là, il avait toujours eu affaire au menu fretin, aux sbires des Casalesi. Le cousin, lui, c’était un gros poisson.

Il m’a dit : ‘Tu passes pour un bon payeur. On n’aura sûrement aucun problème, toi et moi’.”

Sauf qu’à l’époque Roberto Battaglia collabore déjà avec la justice, duplique les chèques, enregistre les conversations. Le jour de l’arrestation, Roberto est censé remettre une forte somme au cousin. L’argent se trouve sur la table. Dans la pièce d’à côté, les carabinieri attendent, en civil, armés jusqu’aux dents.

Quand ils en ont assez entendu, ils envoient un collaborateur indien de Roberto dans la pièce où ont lieu les négociations. “On avait convenu avec Singh qu’il entre dans la pièce en disant : ‘Il y a une vache qui est en train de vêler, patron, il faut que tu viennes’.” Luigi a des soupçons. Il se lève, inspecte l’abat-jour à la recherche de micros. “Tu serais pas en train de me faire un sale coup, des fois ?” “Mais non, qu’est-ce que tu vas imaginer ?” répond Roberto.

Les carabiniers font irruption dans la pièce. Schiavone les supplie : “S’il vous plaît, ne me tuez pas.” Le boss n’en mène pas large, il pense que Roberto a engagé un clan rival pour l’éliminer – le genre de choses qui peut arriver dans la région de Caserte. Pour Roberto, l’arrestation du cousin de Sandokan est une libération. Et dans le même temps une petite mort. Il sait que le clan ne le laissera plus jamais en paix, qu’il va devoir partir. “La Camorra ne pardonne jamais”, soupire-t-il.

Il quitte la ferme de Caiazzo, baisse le rideau des quatre boutiques qu’il tenait dans la région, part à Rome. Oscar Farinetti, le fondateur d’Eataly, lui a sauvé la vie, raconte Roberto, avec cette boutique au deuxième étage. Roberto fabrique désormais ses fromages à Eataly, en direct, devant les passants, vers l’escalier roulant, le meilleur emplacement. Un peu d’artisanat fromager, un peu de poudre aux yeux, deux têtes de buffles pour logo, enserrant le “B” de Battaglia. La boutique est courue, des célébrités figurent parmi la clientèle, comédiens, politiques, footballeurs. Si les Romains achètent la mozzarella de Roberto, c’est aussi parce qu’ils connaissent son visage, son courage, son abnégation.

Lâché, sans motif, du jour au lendemain par l’État

Voilà encore peu, il faisait la démonstration du mozzare, la division de la pâte à la main, sous la protection de gardes du corps, ce qui en dit long sur l’absurdité de la situation où il était rendu. Il ne remerciera jamais assez celui qui lui a sauvé la vie : “Je suis paysan, dit-il. Dans mon exploitation, c’est moi qui étais au volant de mon tracteur, qui conduisais la camionnette de livraison, je donnais la main partout.”

Le journaliste sicilien Paolo Borrometi, 35 ans, de Raguse [sud de l’île], a vécu une expérience analogue. Lui aussi a tenu tête à l’agromafia à l’époque où elle n’était pas encore aussi connue, ni aussi grosse, ni aussi puissante. “Avant, ça faisait sourire, parce qu’elle ne portait pas les marques d’infamie habituelles : la drogue, les armes, la prostitution”, confie Paolo Borrometi. Sa première grande enquête pour La Spia, un journal en ligne, a ouvert les yeux des Italiens. Il y mettait au jour l’infiltration du marché de fruits et légumes en gros de Vittoria, dans le sud de la Sicile, le plus grand du Mezzogiorno.

Borrometi a découvert que les clans achetaient des terres à tour de bras pour y faire pousser des légumes. Bien entendu, avec l’aide de travailleurs d’Europe de l’Est et d’Afrique qu’ils considéraient comme des esclaves, payaient au lance-pierre et maltraitaient. Les mafiosi fixaient également le prix des tomates, des oranges, des citrons. Ils infiltraient tous les consortiums, soit directement, soit en passant par des sociétés-écrans.

Les tomates assurent une marge supérieure à celle de la cocaïne

Les célèbres tomates cerises de Pachino ? Une bonne partie des “princesses de nos tables”, comme les appelle Borrometi, étaient produites par la mafia locale, la stidda, et partaient aux quatre coins du monde. Un kilo de pomodorini coûte environ 40 centimes aux producteurs. À Milan, on le paie 7,50 euros, à Londres 14, au Canada plus de 15 euros. Soit une marge supérieure à celle de la cocaïne, que la mafia doit faire venir d’Amérique du Sud et faire entrer subrepticement en Europe – la logistique à elle seule coûte une fortune. Les légumes, c’est plus innocent.

Sur les 74 “box” du marché de gros de Vittoria, le nombre de ceux qui étaient tenus par le crime organisé était tel qu’il a fallu fermer les halles. Il y avait bien un poste de police sur place, mais les policiers fermaient les yeux. Aujourd’hui, les 74 box doivent être réattribués. Les candidats doivent montrer patte blanche, prouver qu’ils travaillent sans commanditaires. L’État vient d’instaurer une charte pour le marché. Reste à savoir si cela suffira.

Le business des fruits et légumes est si lucratif que la mafia a mis la main sur l’ensemble de la chaîne de production : des champs aux rayonnages des supermarchés, en passant par les cuisines des restaurants. “La mafia vient de la campagne, et c’est à la campagne qu’elle retrouve ses racines”, observe Paolo Borrometi.

L’agromafia a la main sur toute la logistique

La mafia contrôle tout de A à Z, y compris les accessoires : les engrais, les films plastiques pour les serres, les cagettes. Et même le transport, du sud au nord, de Vittoria à Milan en passant par Rome et Fondi – la “route de la soie” de l’agromafia. Les livraisons en camionnette ? Tous les livreurs ou presque travaillent pour des clans ou leur appartiennent. Les cartels italiens, qui ne travaillent d’ordinaire jamais ensemble, se sont associés pour organiser la logistique. C’est le meilleur moyen de suivre le trajet des marchandises, d’entrepôt en entrepôt. “Le marché de Milan est entre les mains de la ‘Ndrangheta”, explique l’ancien juge Gian Carlo Caselli d’une voix calme et définitive, comme si c’était le destin.

Depuis six ans, Paolo Borrometi vit à Rome où il a été muté d’office. Pas moins de quatre clans siciliens veulent avoir la peau de celui qui a gêné leurs affaires. Les anciens gérants du box 65 du marché de Vittoria lui ont dit qu’ils feraient griller son cœur à la poêle et le mangeraient. L’année dernière, les enquêteurs ont appris grâce à des écoutes que la mafia prévoyait un attentat à l’explosif contre Paolo, les préparatifs en étaient bien avancés. Le journaliste ne fait plus un pas sans garde du corps. Tout ça à cause de tomates cerises, l’oro rosso, l’or rouge.

Roberto Battaglia s’est vu supprimer sa protection policière l’été dernier. “Sans motif, du jour au lendemain”, soupire-t-il. Il était “niveau 4” : deux policiers et une voiture de la guardia di finanza, la police financière [chargée notamment de la lutte contre la mafia]. Ils le suivaient entre le moment où il laissait son épouse et sa fille le matin, jusqu’au soir, au moment où il éteignait la lumière chez lui. Surtout, ils le conduisaient à Naples, aux procès. Trente membres du clan ont pu être confondus grâce à Roberto, qui a révélé leurs agissements au grand jour devant le tribunal.

Aujourd’hui, l’État l’abandonne à son sort. Seul avec son courage, alors qu’il doit encore témoigner dans cinq procès contre les cartels. En tant que premier témoin contre les Casalesi, les Zagaria et les Schiavone, contre les gros poissons et leurs hommes de main. Il a fait appel de la décision du préfet, est allé sur les plateaux de télévision, a passé tous les coups de fil possibles : à la préfecture, au ministère de l’Intérieur.

Ils n’ont même pas répondu à mes demandes par courrier. Je crois que ce qui m’arrive leur est bien égal.”

Quand Roberto prend sa voiture pour aller à Naples, il n’y a plus personne avec lui pour le protéger. Un jour, en sortant du tribunal, ils avaient mis le feu à sa voiture, qu’il a retrouvée carbonisée sur le parking. Il a souscrit une assurance-vie, dit-il. Plus de 500 000 euros. Pour sa femme et sa fille. Au cas où.

Oliver Meiler

![Je ne crois aux statistiques que lorsque je les ai moi-même [...] - Winston Churchill...](https://dicocitations.lemonde.fr/imagescitations/Je_ne_crois_aux_statistiques_que_lorsque_je_les_ai_moi-meme_-_Winston_Churchill-40610.png)

/image%2F1477406%2F20200613%2Fob_90118e_img-4319.jpg)