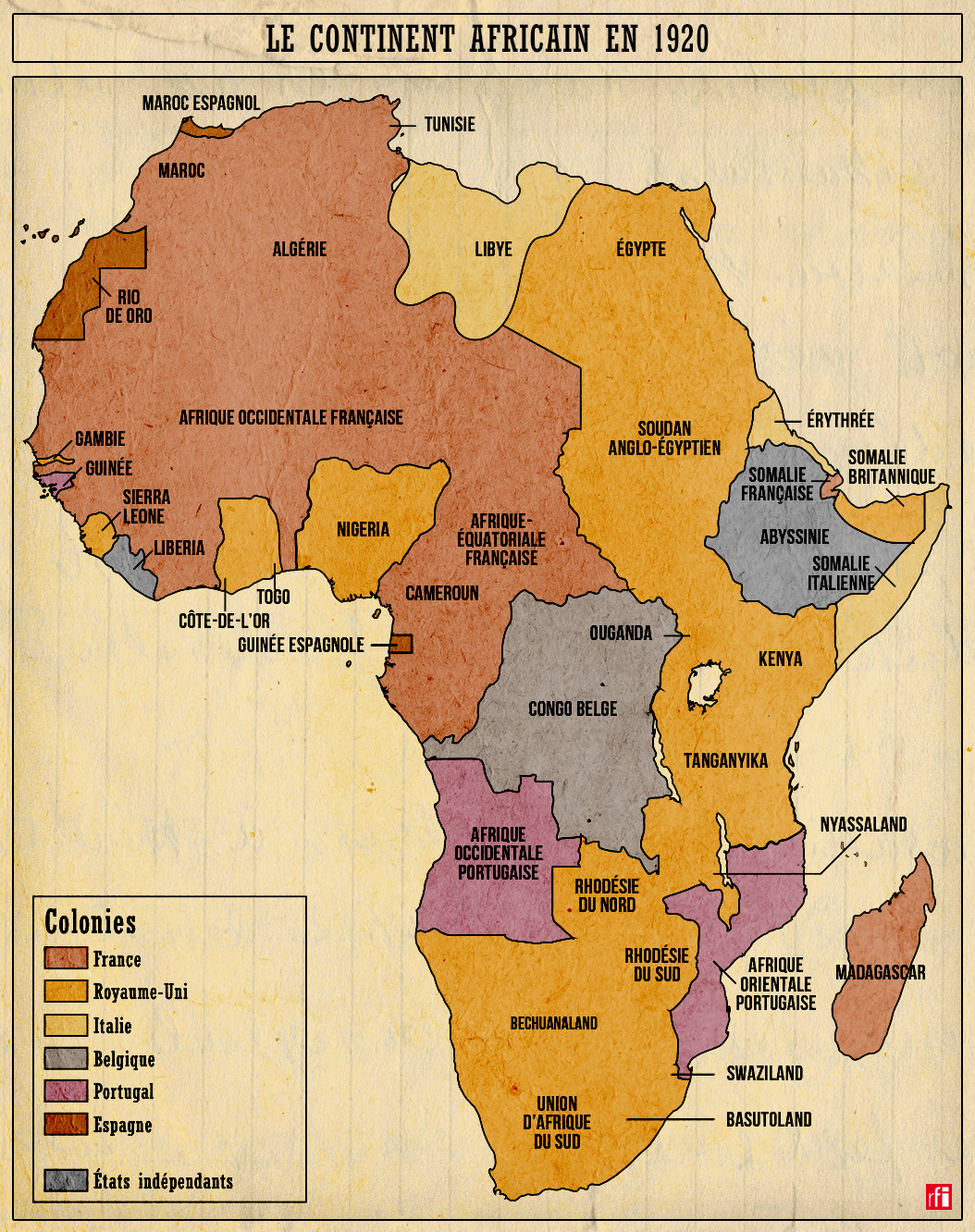

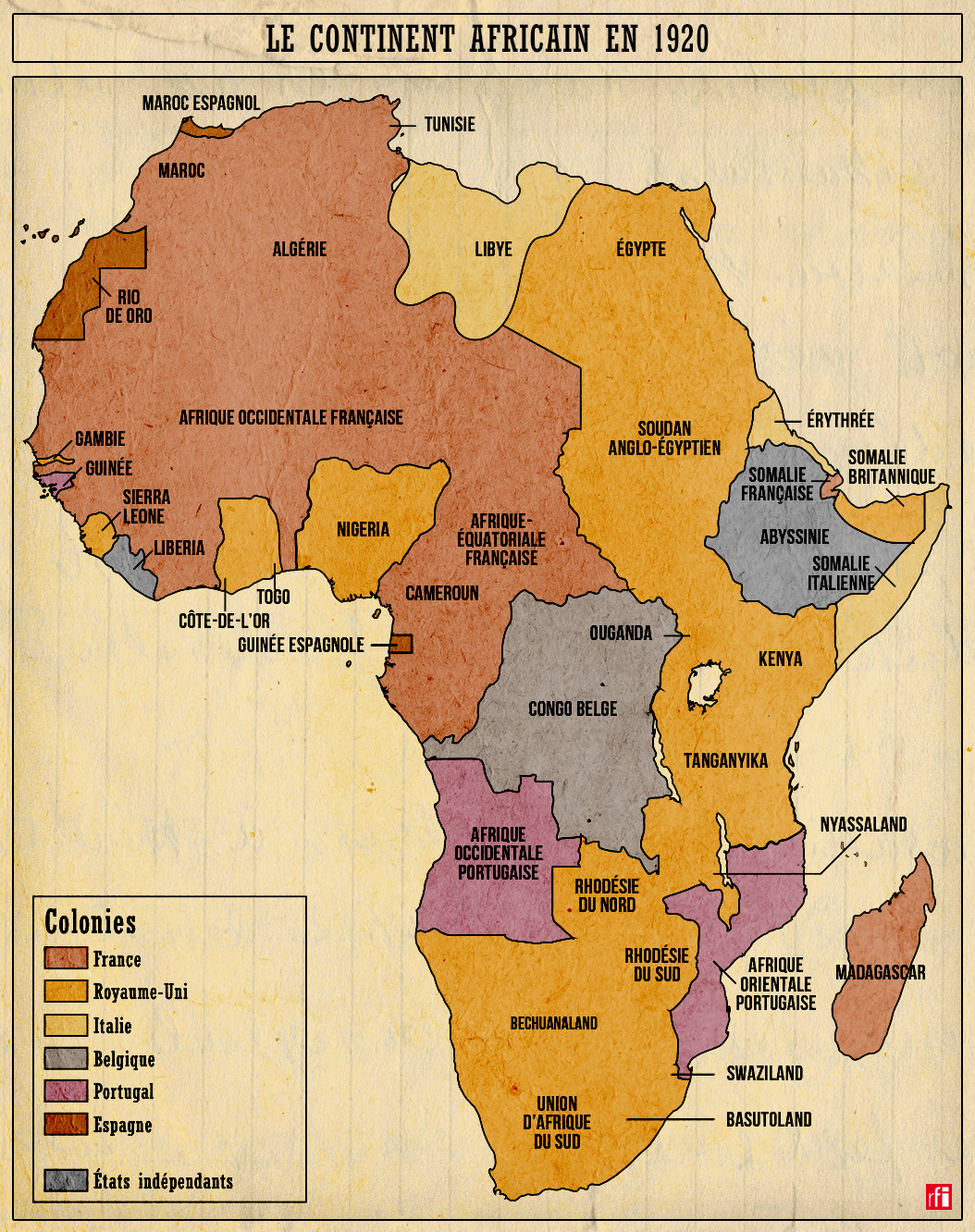

Lorsque j’usais mes fonds de culotte sur les bancs de l’école Sainte Marie de la Mothe-Achard, les murs étaient couverts de cartes Vidal de la Blache, l’une d’elle affichait le plus gros morceau de l’empire colonial français situé en Afrique : AOF-AEF, Madagascar… L’Indochine était loin, une contrée exotique où pourtant se déroulait le premier conflit de la décolonisation.

L’Indochine française regroupait ces trois pays de l'Asie du Sud-Est que sont aujourd'hui le Cambodge, le Laos et le Vietnam, sans oublier une portion de territoire chinois située dans l'actuelle province du Guangdong, le Kouang-Tchéou-Wan. Celui-ci était un petit territoire de 1300 km² situé au sud de la Chine continentale, dans la péninsule de Leizhou, cédé par bail à la France en 1898, mais rétrocédé à la Chine en 1945. ICI

Les colonies pour moi c’était tout d’abord ma marraine Gaby l’épouse de Philbert Gravouil, l’un des frères de maman qui travaillait dans une banque en AOF, Bangui, les boys, les cadeaux exotiques ; ce fut aussi l’oncle Gilbert, dit Gomina, le mari de la tante Agnès sœur de maman qui, lassé de son job de boulanger s’engagea pour aller en Indochine où il coula des jours tranquilles dans l’intendance ; puis les documentaires des pères blancs où je contemplai pour la première fois des seins nus.

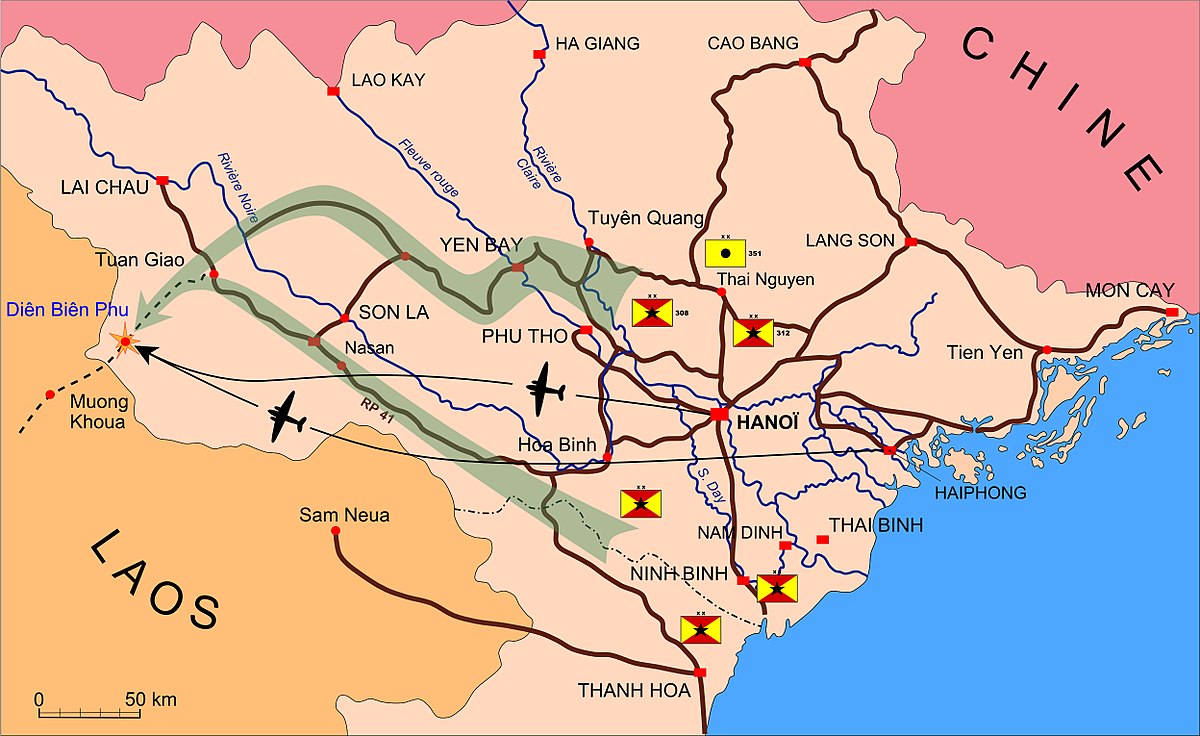

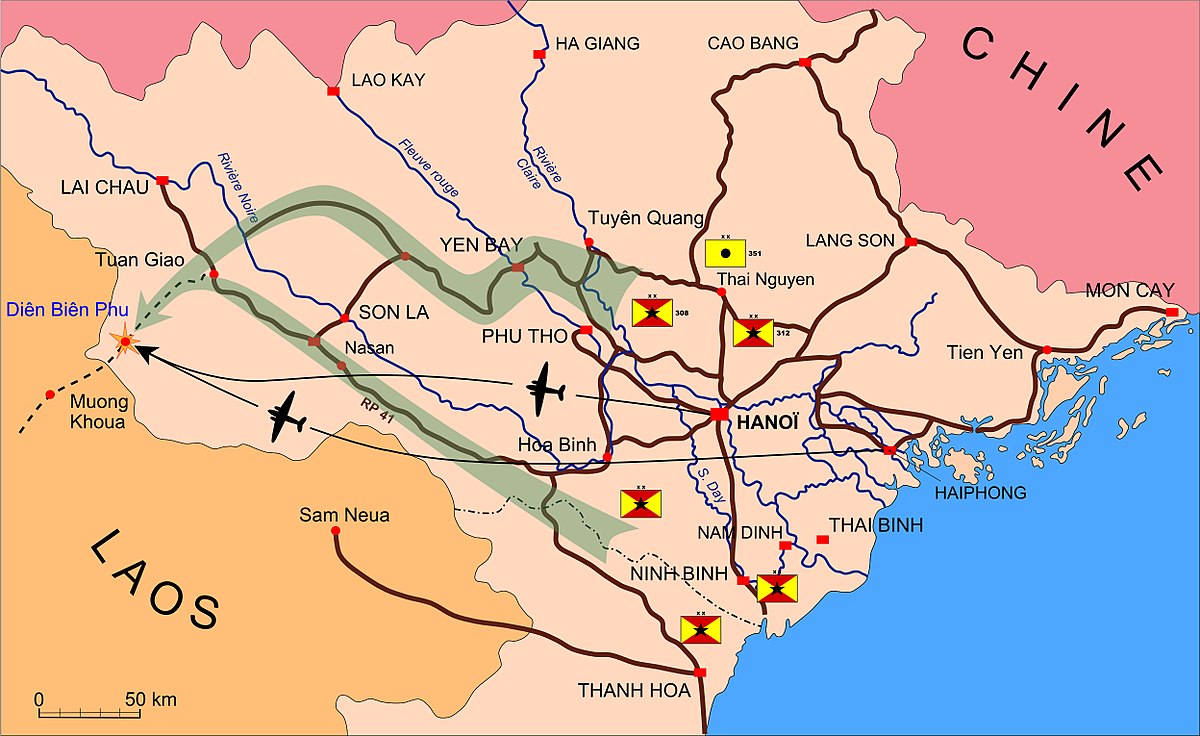

L’Indochine c’était vraiment très loin et, comme le corps expéditionnaire était composé exclusivement de soldats de métiers, des Tirailleurs africains et maghrébins, pas de contingent comme ensuite en Algérie où nos frères arpentèrent les djebels, alors ça n’intéressait pas grand monde, sauf que ça coûtait cher et que beaucoup se posaient la question : « Que fout là-bas ! » Mon père, lui, féru de politique, suivait de près l’évolution de cette guerre des rizières et il était de ceux qui pensaient comme Mendès-France qu’il fallait négocier avec Hô Chi Minh et se retirer honorablement. De son passé militaire il ne portait guère les culottes de peau de l’état-major dans son cœur et le retentissant désastre de Diên Biên Phu le conforta dans cette opinion.

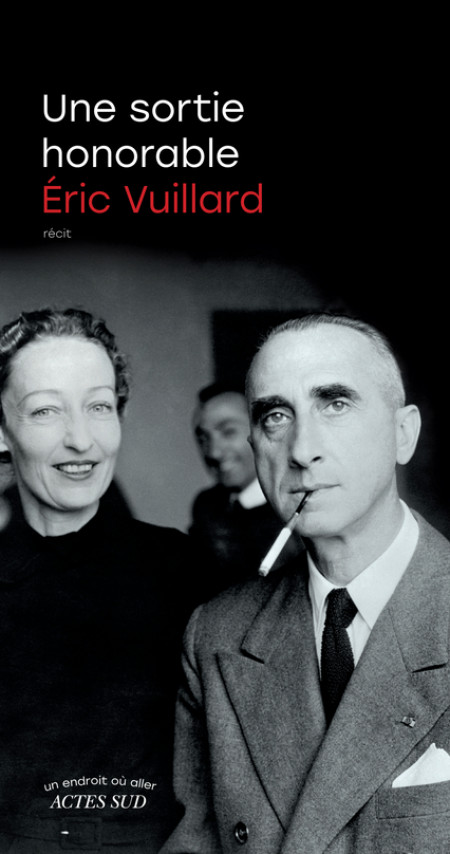

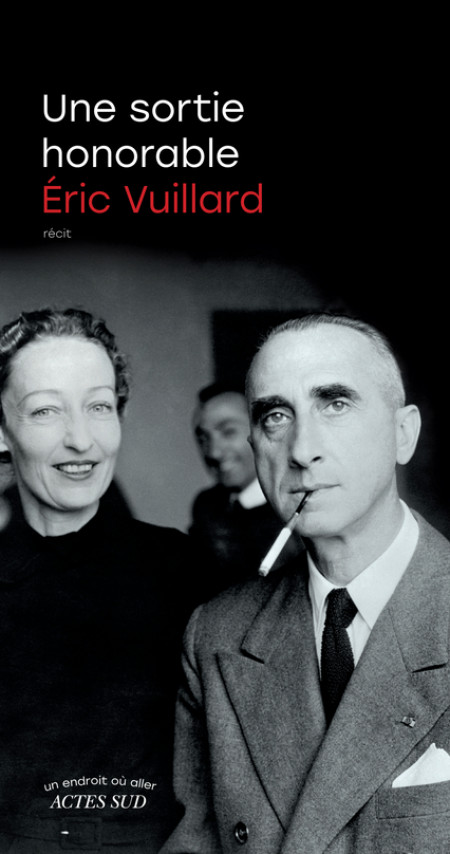

Alors vous comprendrez mieux pourquoi lors d’une de mes razzias de livres je tombais en arrêt face à un petit livre dont le titre : Une Sortie Honorable convoqua mes souvenirs ; de plus la photo de couverture me plut ; je lus la 4e de couverture et je sus de suite que j’allais revisiter ce morceau flou de mes souvenirs.

« Une sortie honorable », d’Eric Vuillard, Actes Sud, « Un endroit où aller », 208 p., 18,50 €,

Je souligne, à l’intention des petites louves et des petits qui croient savoir tout que la guerre d’Indochine de 1946 à 1954, rebaptisée « guerre du Vietnam » de 1955 à 1975, très long conflit dans lequel deux grandes puissances mondiales furent vaincues par un tout petit pays, est peu étudiée dans les programmes scolaires.

Explication du Titre ICI

Lorsque le général de Lattre de Tassigny s’adressait à dix millions d’Américains

Un prodigieux charabia

Les critiques

- Critique par Nathalie Crom Télérama ICI

Publié le 18/01/2022

« Une sortie honorable », c’est l’ordre de mission que s’est vu confier en 1953, par le président du Conseil René Mayer, le général Henri Navarre, tout nouveau commandant en chef des forces françaises en Indochine. On sait ce qu’il en fut : si la sale guerre d’Indochine s’acheva bel et bien pour la France l’année suivante, ce fut après que ledit Navarre eut orchestré le retentissant désastre de Diên Biên Phu. « Le déshonneur eut peut-être mieux valu » que les centaines de milliers de victimes que fit cette guerre – cela sans compter les autres centaines de milliers de victimes de l’occupation coloniale. Telle est l’ironique et désespérante conclusion à laquelle aboutit Éric Vuillard, au terme de cet opus brillant et séditieux, lapidaire et cinglant, dans lequel l’écrivain revisite, à la façon qu’on lui connaît désormais, les cinq dernières années de la présence coloniale française dans la péninsule indochinoise.

Expérimentée dans La Bataille d’Occident (2012) et Congo (2012), peaufinée dans Tristesse de la terre (2014), 14 juillet (2016), L’Ordre du jour (prix Goncourt 2017) et La Guerre des pauvres (2019), la manière Vuillard consiste à exfiltrer des livres d’histoire des faits et des figures – ayant trait toujours aux thèmes de l’impérialisme politique, militaire ou économique –, à braquer sur eux un regard romanesque et acéré, pour projeter sur les épisodes historiques ainsi revisités un éclairage inédit et hautement critique. Cette méthode atteint une sorte d’acmé dans Une sortie honorable – où il n’est, en fait, question d’honneur qu’en quelques pages superbes, que Vuillard consacre à décrire la prise de parole, à l’Assemblée nationale, le 19 octobre 1950, de Pierre Mendès France estimant qu’il n’y a d’autre issue au conflit indochinois que la recherche d’un accord politique avec le Vietminh. « C’est si difficile de décrire un visage, mélange de chair et de pensée. Il y a dans le visage de Mendès quelque chose de rassurant et d’inquiet, de fragile et de cartésien, de coriace et d’hésitant… », écrit Vuillard, avant de s’en retourner, bien moins ému, bien moins amène, à sa grimaçante galerie de personnages, dûment nommés : des militaires, des politiques, et au sommet de la pyramide, des hommes d’affaires, tous membres d’une caste dirigeante endogame et cupide, ayant confisqué la démocratie à cette ambition de dominer et posséder («Un conseil d’administration pour diriger la France ! »). Ça semble caricatural, d’ailleurs ça l’est, mais la force de conviction d’Éric Vuillard est à la hauteur de son indignation – considérable, formidable.

- « Une sortie honorable », d’Eric Vuillard : le feuilleton littéraire de Camille Laurens

CHRONIQUE ICI

Camille Laurens écrivaine

PERTES ET PROFITS

« L’histoire est un roman vrai », disait l’historien Paul Veyne. Une telle assertion, floutant la frontière désormais poreuse entre fiction et non-fiction, pourrait justifier la mention « roman » sur le nouveau livre d’Eric Vuillard, Une sortie honorable. Celui-ci lui a pourtant préféré, comme pour ses précédents ouvrages fondés sur des faits historiques, le mot « récit ». Sans doute est-ce pour souligner à la fois la relative brièveté du texte eu égard à l’ampleur des événements racontés – la guerre d’Indochine –, la place qu’y tient l’auteur et le refus de toute invention. Le récit, loin d’une vaste fresque à la Tolstoï, choisit de mettre en perspective quelques journées et personnages en déplaçant la focale et la lumière sur des moments obscurs, néanmoins décisifs. Congo et 14 juillet (Actes Sud, 2012 et 2016) proposaient déjà ce choix narratif, tout comme L’Ordre du jour (Actes Sud, prix Goncourt 2017), qui montrait l’ascension du pouvoir nazi dans les années 1930 à travers différents épisodes méconnus ou apparemment anecdotiques.

La pédagogie de Vuillard, qu’on sent à l’œuvre – parfois un peu trop –, consiste à expliquer le déroulement des faits en juxtaposant des scènes qui rendent lisibles causes et conséquences. Ainsi, les premières pages décrivent une plantation de caoutchouc en 1928 et la torture de trois coolies, ligotés par un contremaître avec du fil de fer, après avoir tenté d’échapper aux cadences infernales. « C’était une scène d’épouvante », surligne l’auteur. Puis il enchaîne avec la réunion, quelques années plus tard, d’André Michelin et de F. W. Taylor, le théoricien du management industriel. Une troisième scène montre le président de l’Assemblée nationale, Edouard Herriot, rendant hommage à « nos héroïques soldats » en Indochine.

L’efficacité de ce montage est redoutable. Le dispositif repose essentiellement sur une opposition entre nantis et dominés, soutenue par une idée simple et juste : l’histoire bâtit toujours « cet immense édifice qu’est le pouvoir » grâce à la même « immense communauté de poncifs, d’intérêts et de carrières ». Aussi Vuillard présente-t-il tous les puissants – ceux qui savent qu’ils auront « des rues à [leur] nom » – par une sorte de fiche généalogique où les alliances ont quelque chose d’incestueux et où « un bel héritage est pris pour un destin ». L’une des dernières scènes du récit dépeint les membres du conseil d’administration de la Banque de l’Indochine, le « fil d’or » qui les lie à la fin de la guerre après qu’ils ont « spéculé sur la mort » : « On perdait en gagnant et en gagnant prodigieusement », « le dividende était multiplié par trois. Il était rigoureusement proportionnel au nombre de morts. »

La pédagogie d’Eric Vuillard consiste à expliquer le déroulement des faits en juxtaposant des scènes qui rendent lisibles causes et conséquences de la guerre d’Indochine

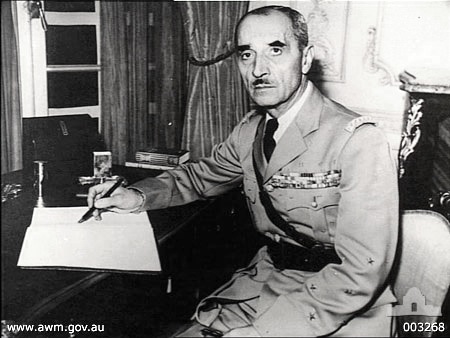

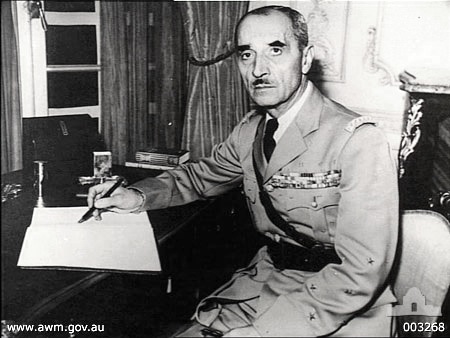

Le sens de la formule-choc et l’ample puissance littéraire de certaines pages sont cependant parfois affaiblis par la volonté que semble avoir l’écrivain de marquer le récit de son empreinte. L’usage de l’ironie, en particulier, quoique jubilatoire par endroits, peut aussi être potache, voire lourdingue. Est-il besoin, par exemple, de traiter de «pauvre chou» le général de Lattre de Tassigny ou de recourir à l’argot pour se moquer des dominants, de leur « binette », de leur « bénard » ou de leurs « roustons » ? Sans doute s’agit-il, par le langage, de leur enlever toute leur (fausse) noblesse, mais cela reste besogneux. D’autre part, le refus du roman oblige Vuillard à limiter sa capacité imaginative, si bien que l’incarnation de ses personnages par de petits effets de réel sent un peu le déjà-vu. Ses « parlementaires-barriques » sont tous pourvus de « gigots », « d’arrière-trains prenant leurs aises » ou d’un « gigantesque baba » ; tous ces assis fument le cigare, boivent de la fine. A sa décharge, il faut bien dire que le cliché a un fort ancrage dans la réalité !

Reste que la guerre, d’être décrite en coulisse plus que sur le terrain, froide mécanique d’intérêts, n’en est que plus terrifiante. Certes, à Dien Bien Phu, « on crève de partout. On recule de trou en trou, on empile des cadavres pour se protéger ». Mais « si l’on veut vraiment connaître l’horreur (…), il faudrait pouvoir pénétrer en silence dans le bureau où causent Eisenhower et Dulles ». Vuillard nous invite à prolonger notre réflexion en mettant son tressage subtil en regard des tragédies contemporaines. Car l’histoire n’est pas du passé, c’est d’ailleurs souvent au présent qu’il nous la raconte. Déjà, La Guerre des pauvres (Actes Sud, 2019) suggérait un parallèle entre le soulèvement des paysans allemands au XVIe siècle et le mouvement des « gilets jaunes ». De même, Une sortie honorable, dont le titre ironique reprend un syntagme figé cher aux politiques et aux militaires, interroge tacitement la façon dont la France négocie son retrait de conflits sanglants – au Mali, en Afghanistan… – au mépris de toutes les valeurs humaines et tout particulièrement de l’honneur. Le récit d’Eric Vuillard, par sa force de conviction, tient allumé en nous « ce petit lampadaire qu’on appelle la conscience ».

Un récit brillant, bon sur la forme mais contestable sur le fond

FRANÇOIS DUFFOUR

Le 22 janvier 2022

THÈME

La guerre d’Indochine et son épilogue, Dien Bien Phu ; une guerre analysée dans ses causes diffuses et ses ultimes soubresauts, de l’impasse coloniale à la compromission des élites françaises, toutes liées par une communauté d’intérêts incarnée par la bourgeoisie réputée solidaire.

Ainsi est-il question tout à trac et sous la forme d’une enquête à charge, des mauvais traitements de Michelin à l’égard de ses ouvriers indigènes sur une plantation d’hévéas, de la condescendance du blanc révélée par un guide de voyage, des bâillements des parlementaires indifférents aux débats de l’Assemblée nationale traitant de la poursuite de la guerre, de l’ego surdimensionné des militaires et de leurs erreurs d’analyse, de la spéculation financière associée à cette aventure.

Les héros ou simples acteurs du drame indochinois sont ainsi condamnés. Edouard Herriot et René Pleven pour les élus de cette IVème République déclinante, Jean de Beaumont, administrateur de la Banque de l’Indochine puis Président de la Banque Rivaud pour les banquiers avides, Henri Navarre, commandant en chef du corps expéditionnaire, Jean de Lattre de Tassigny aux mêmes fonctions avant lui, le colonel de Castries commandant la place de Dien Bien Phu et ce pour les militaires. Les mêmes encore et collectivement, car à lire l’auteur, tous sont issus des mêmes rangs, l’aristocratie et la bourgeoisie, des mêmes grandes écoles et autres universités, des mêmes quartiers et des mêmes familles par l’effet d’alliances consanguines.

POINTS FORTS

La méthode démonstrative et féroce ; le style, excellent, incisif, à l’instar du modèle L’ordre du jour primé par le Goncourt (2017).

La proposition sous-jacente, une « comédie humaine » à la Balzac, très condensée et sous son approche morale, à la manière de Plutarque et dans le ton de La vie des hommes illustres.

QUELQUES RÉSERVES

Un talent indéniable au service d’une cause biaisée, niant une partie de l’histoire et abimant des héros d’hier pour les réduire à la dimension de personnages de romans auxquels on peut impunément imputer tous les crimes.

Ainsi le général Navarre, malheureux stratège de l’opération « Castor », n’a-t-il pas démontré plus tôt sa détermination contre le régime nazi, avec l’opération « Desperado » et dans la clandestinité ? Quant au colonel de Castries, est-il indécent de rappeler qu’il a résisté 57 jours à la tête de 14000 hommes dans la cuvette de Dien Bien Phu sous la mitraille Viet-Minh qui en comptait trois fois plus dans des conditions qui réduisent l’évocation de son dandysme à la caricature ?

Enfin et sur ce thème, on s’interrogera à l’envie sur l’opportunité de sabrer la famille Vallery-Radot, sans lien avec l’histoire, ou de gloser sur la carrière et les rémunérations d’Henri de Castries à la tête d’Axa, jusqu’au nom de jeune fille de sa femme, lui qui n’était pas né le jour de la reddition de Dien Bien Phu. Quel intérêt sinon celui d’abattre un monde plutôt que d’écrire l’histoire ?

ENCORE UN MOT...

Eric Vuillard s’attache à l’histoire récente, s’inspire de faits avérés, de chiffres officiels et de quelques autres documents hétérogènes, souvent mineurs ou isolés, pour en définir le contexte… et du contexte, gloser sur la cause et l’effet, cet exercice étant certes mené dans un enchaînement brillant et romanesque, mais pour aboutir finalement toujours au même constat un peu naïf selon lequel et de manière universelle, les peuples sont toujours assassinés par les élites.

De la responsabilité des industriels et des banquiers allemands dans l’ascension du Troisième Reich dans L’Ordre du Jour, à la compromission des industriels et banquiers français dans l’affaire indochinoise, à la pusillanimité des parlementaires et à l’ego surdimensionné des militaires, Vuillard dénonce les influences, les solidarités et autres complaisances successives qui, dans un ballet analogique vertigineux et par capillarité, vont provoquer selon lui la mort de milliers victimes civiles et militaires, pour ces dernières des français d’adoption, maghrébins et indochinois ou légionnaires apatrides embrigadés dans une cause perdue, l’Indochine française et la colonisation en général.

L’exposé néglige une partie du puzzle ; le peuple allemand ayant placé Hitler au pouvoir par l’effet d’élections libres, quand l’affaire indochinoise, désastreuse et humiliante pour la France, ne se réduit pas à ces pseudo-compromissions actives ou passives, alors que les japonais et les américains sont dans la cause, Staline et le communisme aussi, la Corée voisine, sans négliger la haine d’Ho Chi Minh et l’implacabilité du général Giap.

C’est sans doute la difficulté et la limite du « récit » qui, pour préserver son intérêt littéraire, tord le cou à l’histoire et réduit les états de service des acteurs cités à la seule dimension de la démonstration requise quand ils méritent pour la plupart un meilleur traitement.

UNE PHRASE

“Or justement cette fois-ci il savait. Cela dura une minute. Pendant une minute, il ne pensa plus comme un officier sorti de Saint-Cyr, il ne pensa plus comme un capitaine participant sans remords à la pacification du Maroc, non, pour un court instant, il vit que toute sa rhétorique habituelle, l’honneur, la patrie, était un leurre”.

“…il existe toujours une bonne raison de se marier, soit avec la sœur ou le frère de son beau-frère ou de sa belle-sœur, comme plusieurs Michelin en ont montré l’exemple, soit avec un cousin ou une cousine, croisé ou parallèle, peu importe, la bourgeoisie étant en termes de mariage arrangé encore plus permissive que le Coran, afin de tendre vers la structure de parenté la plus simple que l’on puisse concevoir et qui puisse exister afin que tout, voitures, maisons, actions, obligations, fonctions honorifiques, postes, rentes, demeurent pour l’éternité dans la famille et cette structure élémentaire de la parenté du 8ème au 16ème arrondissement de Paris, (NDR manque sans doute un « qui ») ramenée à sa forme la plus essentielle, s’appelle l’inceste”.

- «Une sortie honorable», la Quatrième République de long en charge par Philippe Lançon

Éric Vuillard, Prix Goncourt 2017, poursuit au nom du peuple sa démolition des élites et de quelques sinistres épopées occidentales. Une sortie honorable, son nouveau livre, est un remède de cheval contre l’histoire de France selon Zemmour et une dénonciation de la démocratie représentative, telle en tout cas qu’elle s’est jusqu’ici développée. La cible, cette fois, est la Quatrième République et l’Indochine : ses plantations esclavagistes, ses mines de charbon et d’or, ses banques avides et cyniques, sa guerre meurtrière et perdue, ses politiciens et ses généraux exclusivement croqués, à l’exception de Pierre Mendès France et du député communiste arabe de Constantine, Abderrahmane-Chérif Djemad, comme imbéciles, odieux, vendus, amoraux, lâches, ridicules. L’apparition sarcastique de certaines expressions, comme «premier de cordée», souligne que, pour Vuillard, la France d’aujourd’hui n’a guère changé.

Portrait d’Edouard Herriot, président de la Chambre des députés en 1950, maire de Lyon, notable d’entre les notables : «Il était midi quinze, le président reboutonna sa veste, comme les hommes d’affaires et les politiciens sont accoutumés à le faire par une sorte de réflexe conditionné. Les ouvriers, les employés des postes, les cheminots, les grutiers ne reboutonnent jamais leur veste, ils foutent les mains dans leurs poches, sur leurs hanches, et l…

- Cet article vous est proposé par le chroniqueur Chris L. ICI

Une sortie honorable dans les arcanes de la guerre d’Indochine

La guerre, sujet déjà abordé par Éric Vuillard dans La Bataille d’Occident relatif au conflit de 1914-1918, dans L’Ordre du jour qui évoque la contribution des industriels allemands à l’ascension des nazis, à l’Anschluss, aux décisions prises dans des salons, en petits comités, aux conséquences criminelles. Avec Une sortie honorable, au lendemain de la seconde guerre mondiale, en pleine guerre froide et de lutte exacerbée contre le communisme, ce sont les arcanes de la guerre d’Indochine, guerre coloniale, qui sont explorées. Depuis Paris, New York, des champs de batailles, juste ce qu’il faut, ce sont presque trente années qui défilent, à des moments clés.

Pour mieux ancrer la réalité, il faut débusquer certains évènements ou comportements qui expliquent le rejet des occupants français puis américains. Ainsi dans son premier chapitre, Éric Vuillard restitue quelques éléments d’une publicité d’un guide de voyage pour une armurerie d’Hanoi, ainsi qu’un petit manuel de conversation pour le touriste, révélateurs du mépris patent à l’égard des autochtones. Plus édifiant encore est le rapport d’une inspection du travail en juin 1928 dans des plantations d’hévéas de Michelin, suite à une épidémie de suicides. Le traitement des coolies est digne de sévices et tortures moyenâgeux. L’entrée en matière est efficace, factuelle, sans émotion, véritable marque de fabrique de l’auteur.

Quatre temps forts avec des scènes d’anthologie

Une sortie honorable se déploie en quatre temps forts avec des scènes d’anthologie. Après le désastre de la bataille de la RC 4 (route coloniale n° 4) ou bataille de Cao Bang, en octobre 1950 l’Assemblée nationale présidée par Édouard Herriot, homme haut en couleurs, se réunit pour tirer les conclusions de ce cuisant échec. C’est l’occasion de faire revivre moult députés, d’apprécier le courage politique et clairvoyance de Pierre Mendès France. La galerie de portraits très bien croqués, est sans compromis, ni pitié. La réflexion sur la IVe république, traditionnellement considérée comme instable est battue en brèche. Quelques députés constituent un véritable clan, participant à toutes les combinaisons gouvernementales, défenseurs de leurs propres intérêts. S’éloigner du sujet principal, est ce qu’aime faire Éric Vuillard et ce qu’apprécient ses lecteurs (ou pas pour certains). C’est avec la même délectation, un peu plus tard, qu’est suivie la carrière des frères Dulles avec leurs terribles manipulations, ainsi que les évènements au Congo indépendant débouchant sur l’exécution de Patrice Lumumba en janvier 1961.

Autre moment, celui du voyage du général De Lattre aux Etats-Unis le conduisant sur le plateau de la célèbre émission « Meet the press », créée en 1947 et encore active aujourd’hui, où il se trouve piégé. Au milieu d’un charabia d’anglais jaillissent quelques phrases limpides, dictées par Henry Cabot Lodge, apprises scrupuleusement et qui répondent à ce que les Américains ont envie d’entendre. Une véritable leçon de manipulation !

Une sortie honorable, telle est la mission reçue par le général Henri Navarre, lors de sa nomination par le Président du Conseil, René Mayer. Au nom de ce militaire, basé à Saigon, est associé celui de Christian de La Croix de Castries, ultime défenseur de Den Bien Phu, nommé général au cours de la bataille. Deux tempéraments différents face à une tâche insurmontable, livrés à eux-mêmes, sans soutien politique de la métropole, le soutien logistique étant assuré depuis longtemps pour une large partie par les Etats-Unis.

Le roman le plus fort d’Eric Vuillard

Dans ces récits qui s’emboitent à la perfection sont mis en relief les faiblesses humaines, les violences politiques et sociales, l’exploitation de pays opprimés. L’alliance entre puissants s’exerce à la Banque d’Indochine, au siège social Boulevard Haussmann, où par les liens du mariage entre familles détenant le capital, toutes les richesses acquises prospèrent à leur profit et celui de leurs descendants. Incontestablement c’est dans ce milieu impénétrable que les plus fortes révélations d’Une sortie honorable sont dévoilées. Descriptions cinglantes, glaciales, d’un milieu où durant la guerre «…ils avaient, lui, et les autres membres du conseil d’administration, spéculé sur la mort. »

Éric Vuillard, ni moraliste, sans état d’âme, signe sans doute son roman le plus fort, didactique, aux phrases calibrées qui tombent justes, aux points de vues affirmés, disséquant des personnes ayant œuvré dans l’ombre des pièces feutrées, durant cette interminable guerre entre puissants et faibles, éternellement renouvelée. De l’excellente littérature concise qui éclaire, interroge et enrichit.

/image%2F1477406%2F20220216%2Fob_f04511_f44591d-afp-9yw38g-0.jpg)

/image%2F1477406%2F20220215%2Fob_f0bef0_fi-s2vyxwaeb-sf.jpg)

/image%2F1477406%2F20220215%2Fob_64be52_telechargement-29.jpg)

/image%2F1477406%2F20220209%2Fob_335832_infographie-theorie-elephant2-0.jpg)

![1840 L'Indochine Française Carte n°29, par Pierre Desfontaine. Carte scolaire [...] | lot 61 | Indochine. Collection Maison Denis Frères et divers - 1ère Partie chez Lynda Trouvé OVV | Auction.fr](https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/auctionmediaphotos/c/8/c/1552041072193079.jpg)

/image%2F1477406%2F20220207%2Fob_5cd3be_gala-video-yannick-jadot-au-20h-de-tf1.jpg)

/image%2F1477406%2F20220207%2Fob_1a74fa_images-17.jpg)

/image%2F1477406%2F20220207%2Fob_60f637_img-8203.jpg)

/image%2F1477406%2F20220207%2Fob_9b320f_img-8204.jpg)

/image%2F1477406%2F20220207%2Fob_2f07ab_sum04-contrehitler-001f.jpg)

/https%3A%2F%2Fcdn-hub.ina.fr%2Fnotice%2F690x517%2F227%2FI05132586.jpeg)

/image%2F1477406%2F20220205%2Fob_1afbec_img-8171.jpg)

/image%2F1477406%2F20220205%2Fob_88046b_img-8172.jpg)

/image%2F1477406%2F20220128%2Fob_153549_b632641-314167744-diptyquelaiterie.jpg)

/image%2F1477406%2F20200613%2Fob_90118e_img-4319.jpg)