2 femmes, 2 hommes, Michel Guerrin, Rémi Barroux, Laure Gasparotto et Ophélie Neiman, ils se sont mis à 4 pour recueillis les propos de Thomas Duroux, Claire Naudin, Ludovic David, Patrick Guiraud.

J’en connais 3 sur 4, Claire bien sûr dont j’apprécie les vins nature aux noms de fleurs, Thomas l’homme de Palmer, Ludovic David du Château Marquis de Terme dont je ne bois pas les vins tout en appréciant les hommes.

Reste Patrick Guiraud, le gardien du temple bio, président de Sudvinbio, qui a repris les vignes familiales en IGP pays-d’oc et sable-de-camargue. Il fournit notamment AdVini et Gérard Bertrand, en plus de produire ses marques, Domaine de Valescure et Domaine de Bousquet.

Vieux militant d’une agriculture propre, donc des vignes propres je ne suis pas très porté sur les certifications qui coûtent cher, et qui sont de plus en plus la porte d’entrée des prédateurs de la GD.

J’en reste au vieux principe oublié des pères de l’AOC « j’écris ce que je fais, je fais ce que j'écris… ».

C’est le fil rouge de mes choix, je n’ai pas besoin de logos pour me rassurer et mettre en avant la sécurité alimentaire de la certification bio ne me convainc pas.

Buveur de vins nu qui puent, je développe une grande allergie pour la nouvelle certification « vin bio »

Enfin, la ligne éditoriale du Monde en matière de vin me laisse sceptique, trop dégustative, on y sent trop l’ombre des annonceurs.

Abonné je suis aussi.

Donc je lis : Quand la vigne bio fait débat

Nous avons réuni quatre vignerons pour décortiquer leur rapport à l’agriculture biologique. Deux sont à la tête de domaines certifiés en bio, les deux autres non. Ils livrent leurs points de vue, leurs difficultés et confrontent leurs approches à l’occasion d’un déjeuner dans un restaurant parisien.

Les échanges furent vifs… disent-ils.

Ça ne saute pas aux yeux mais sans doute suis-je trop friand de vrai débat. Le prêche du sieur Guiraud ne me convainc pas.

Reste un souci : le copyright, la lecture est réservée aux abonnés.

Que faire ?

Passer outre !

Si on me poursuit je demanderai à Me Morain d’assurer ma défense.

EDOUARD CAUPEIL POUR LE MONDE

Les vignerons Thomas Duroux, du Château Palmer, dans le Bordelais, et Patrick Guiraud, du Domaine de Valescure, en Camargue, dirigent des propriétés certifiées bio. Claire Naudin, du Domaine Naudin-Ferrand, en Bourgogne, et Ludovic David, du Château Marquis de Terme, en Gironde, n’ont pas fait ce choix. Tous les quatre mènent leur réflexion et leur propre démarche sur le sujet. Nous les avons réunis au restaurant Fleur de Pavé, tenu par le chef Sylvain Sendra, dans le 2e arrondissement de Paris. Les échanges furent vifs…

Comment vous positionnez-vous par rapport au bio dans vos domaines ?

Claire Naudin : Le bio est une évidence pour moi depuis que j’ai pris la tête du Domaine Naudin-Ferrand, en 1993. Le bio, j’y suis et je n’y suis pas, je n’ai pas de label. Etre certifié en bio, ce qui entraîne des pratiques coûteuses et l’impossibilité de faire un seul traitement sans perdre sa certification, n’est pas évident au niveau financier. Tout dépend de mes parcelles.

Sur mon grand cru échezeaux, je ne vois aucun argument qui justifie de mettre de la chimie – c’est viable économiquement. En revanche, sur les appellations régionales, la problématique est différente. Si on va trop vite, si on enlève tout produit, et que la vigne est mise à rude épreuve à cause de la météo et de maladies, on peut y laisser sa boîte ! J’ai donc opté pour une transition douce, afin que les équipes s’y préparent et que le domaine puisse l’encaisser économiquement.

Ludovic David : Marquis de Terme n’est pas certifié bio, mais je m’y intéresse depuis une quinzaine d’années, dans une approche technique et environnementale. Nous avons mis en place depuis huit ans des parcelles en bio, et on est monté jusqu’à 70 % de nos vignes en 2018. On a mené plusieurs essais comparatifs des parcelles. Notre conclusion ? Nous avons décidé d’arrêter.

On a fait des mesures statistiques entre les parcelles et on a été surpris de constater de meilleurs résultats sur la toxicité dans le non-bio que dans le bio. C’est vrai notamment pour le bilan carbone – en bio, il faut plus passer le tracteur. Notre philosophie est donc de capter seulement certains outils intéressants du bio. Mais le but est le même que celui de mes confrères : essayer d’avoir la vigne la plus propre et la plus viable possible.

Thomas Duroux : Quand j’ai été engagé à Château Palmer, en 2004, ma mission se résumait à chercher, par tous les moyens, à valoriser le terroir de cette propriété. Après les vendanges de 2008, avec la directrice technique, nous avons mieux voulu comprendre ce que la biodynamie voulait dire, car la démarche peut sembler lointaine, voire ésotérique.

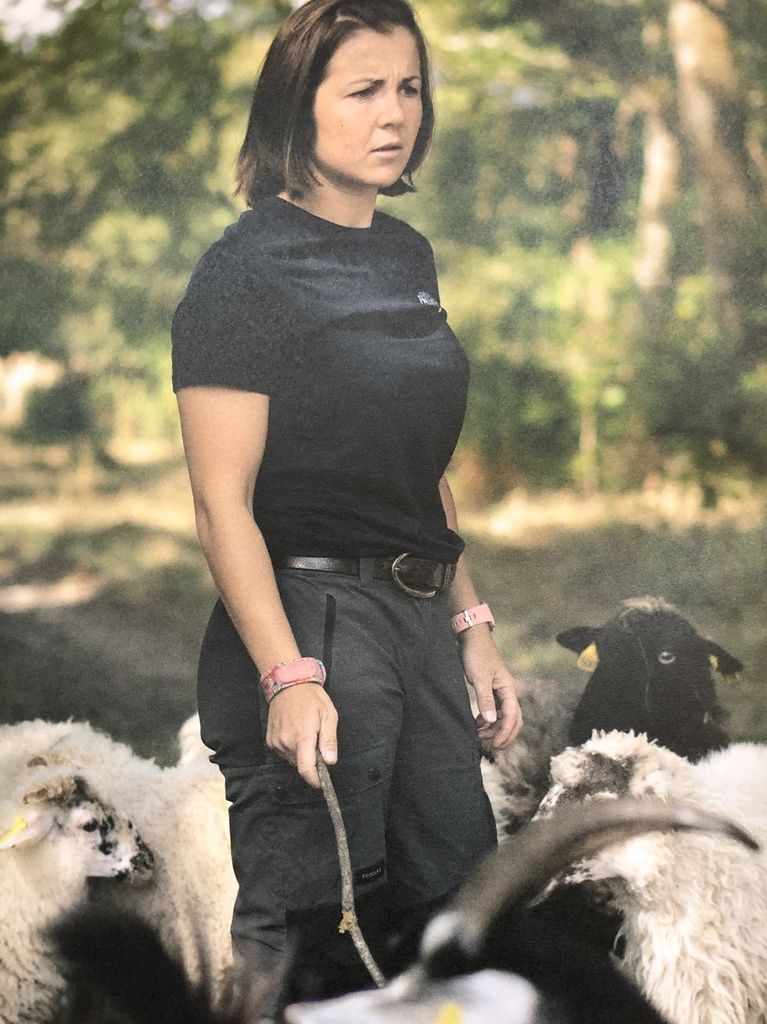

Avec l’accord de nos actionnaires, nous avons alors démarré un processus d’essai et nous avons acquis assez vite des convictions sur l’approche du terroir qu’elle permettait. Plutôt que de nous focaliser sur la vigne, d’en être de purs techniciens pour passer en bio, nous sommes allés plus loin. Nous avons pris en compte l’ensemble de la propriété – la fameuse vision holistique de la biodynamie. On a des brebis et un élevage bovin au service de la viticulture. On a aussi des arbres fruitiers. L’idée est de travailler la diversité afin de reproduire l’équilibre de la nature. Aujourd’hui, Palmer est certifié en bio et en biodynamie.

Quels sont les obstacles au bio ?

Claire Naudin : Le climat, d’abord. Comme beaucoup de domaines en Bourgogne, nous avons encaissé la grêle en 2012, 2013 et 2014, la sécheresse en 2015, le gel en 2016. Ce fut à peu près normal en 2017 et 2018, mais nous avons replongé en 2019 avec une demi-récolte. Pendant toutes ces années, nous avons été en mode survie. Alors, le passage au bio… Car le bio coûte aussi plus cher. Il faut financer un tracteur, embaucher du personnel, le former…

Ludovic David : Nous sommes à Bordeaux, c’est-à-dire dans un climat océanique pluvieux et peu venteux, et la mise en place des techniques bio y est plus difficile qu’en Provence ou dans le Languedoc. On l’a vu en 2018, avec de sévères attaques de mildiou…

Thomas Duroux : C’est vrai et, à Palmer, où nous sommes toujours dans une phase d’apprentissage, nous connaissons des succès et des échecs. Mais nous avons la conviction absolue que la biodynamie nous permet, et nous permettra, d’aller beaucoup plus loin, quels que soient les obstacles.

90 000 hectares de vignes sont en bio en France, soit 11 % à peine des surfaces viticoles. Vous sentez-vous culpabilisés par l’opinion, qui peut penser que le mouvement n’est pas assez rapide et trouver que la vigne pollue ?

Claire Naudin : Oui, assez fortement, et la pression vient aussi de nos salariés, qui sont davantage informés et ne veulent plus être exposés à la chimie.

Ludovic David : La pression est forte sur toute l’agriculture, qui subit un véritable « agribashing », et nous en souffrons aussi.

Patrick Guiraud : Les critiques oublient déjà que l’ensemble de la viticulture a énormément évolué en quinze ans, et dans le bon sens, concernant l’environnement. Ensuite, le bio ne s’instaure pas du jour au lendemain. Ça coûte cher, il faut de la technique. Mais le mouvement progresse, grâce à des viticulteurs plus jeunes. Ils sont mieux formés, et leur démarche est volontaire. Ils pourront répondre demain à cette demande sociétale. La volonté est là.

La part de marché du bio dans le vin est aujourd’hui de 4,5 %. Le salon Millésime bio table sur 8 % d’ici à 2023. Et il faut tenir compte de ce que pourront nous apporter la recherche et le développement. Enfin, il y a d’autres voies que le bio, d’autres méthodes : la certification HVE 3 [haute valeur environnementale niveau 3], par exemple, centrée sur l’environnemental, est plus poussée qu’en bio, mais cette certification ne garantit pas la sécurité alimentaire.

Thomas Duroux : Il y a une pression sociale et médiatique sur l’usage des pesticides, et un consommateur préoccupé par le processus de fabrication. Le produit final ne suffit plus. Un beau sac en cuir fait à partir d’un veau massacré n’est plus accepté. Pour les grands crus, c’est la même chose : du glyphosate dans une cuvée d’échezeaux, ça ne marche plus.

Cela dit, les chiffres n’intègrent pas les essais que font Ludovic David et Claire Naudin. La plupart des vignerons se posent des questions et cherchent. Chacun à son rythme et à sa façon. Chacun a sa réalité. A Palmer, nous avons pu aller vite. D’autres ne peuvent pas. Certains prennent d’autres voies.

Ludovic David : Sauf que le consommateur ne sait pas ce qu’est un label HVE3. Il ne connaît que le bio. Sans ce logo référent, on ne parle pas de nos efforts. Le consommateur voit le bio comme « la » solution, sans savoir vraiment ce que couvre le label. Il ne sait pas, par exemple, que le bio utilise du cuivre, qui est un pesticide, en grosse quantité. Alors je suis dans une situation ambiguë. Je vois l’attente sociale, je vois l’importance d’un label de référence, mais je trouve qu’il ne va pas assez loin, donc je n’en suis pas. Ou alors il faudrait plusieurs logos qui rassurent.

« Le bio va dans le bon sens. Le consommateur l’a bien compris, qui le plébiscite », Patrice Guiraud

Patrick Guiraud : Je ne suis pas d’accord. Les consommateurs ne sont pas des bedeaux. Ils se sont renseignés et font des choix. Il y a une définition européenne du bio, vérifiable par tous. 6 000 exploitants ont fait ce choix contraignant. Le bio a une certification claire. Elle vaut ce qu’elle vaut, elle n’est pas parfaite, mais c’est une assurance. Elle garantit une traçabilité du produit, la sécurité alimentaire, le respect de l’environnement, la gestion des ressources en eau. Et il y a des contrôles.

Le bio génère aussi de l’emploi. Donc le bio va dans le bon sens. Le consommateur l’a bien compris, qui le plébiscite. Les études montrent qu’il est prêt à payer un vin bio 40 % plus cher qu’un vin conventionnel, donc traité. Alors, oui, il y a des contraintes, on peut perdre une récolte ou deux en cinq ans, il faut en tenir compte quand on se lance dans le bio.

Ludovic David : Vous reconnaissez que le logo bio est aussi un outil commercial et marketing pour vendre le vin plus cher et accéder à des marchés.

Patrick Guiraud : Si c’est le cas, c’est que nous répondons à une demande. Les consommateurs n’achètent pas un logo, mais une certification. Il y a trente ans, j’étais déjà bio et personne ne parlait de moi. Aujourd’hui, il y a une demande.

Thomas Duroux : Le bio n’est peut-être pas la solution à tout, mais je n’en vois pas de meilleure. Ça va dans le sens de l’environnement, de l’attente des consommateurs et de l’expression d’un beau terroir.

Ludovic David : La question de fond est que nous devons rassurer le consommateur en mettant en place une pédagogie qui soit un peu moins simpliste qu’aujourd’hui.

Thomas Duroux : Je crains que la pédagogie sur la viticulture soit une bataille perdue.

Ludovic David : Comment fait-on, alors ?

Thomas Duroux : Il faut avancer, progresser pour garantir un meilleur environnement, prendre le temps pour trouver des solutions. On a besoin de l’aide de l’Etat, de la recherche, de l’enseignement.

Claire Naudin : Je vous donne cet exemple. En 2016, à la suite d’un gel, je me suis retrouvée avec une parcelle sans aucun traitement et qui n’a donné qu’un tout petit rendement, soit 5 hectolitres par hectare. Cela pour rappeler que les traitements sont là pour permettre une augmentation des rendements. Si demain on veut zéro traitement, alors il faut imaginer un autre modèle culturel et économique.

Et si j’allais au-delà du bio et de la biodynamie, en faisant zéro traitement, sans soufre ni cuivre ? J’aurais alors de très faibles rendements. Intellectuellement et techniquement, ce n’est pas aberrant. Mais cela induit une bouteille qui dépasse les 100 euros pour que je puisse m’en sortir. Pour le consommateur, cela implique qu’il boive ma bouteille de bourgogne non plus une fois par mois, mais une fois par an. C’est un changement fondamental pour moi et pour le consommateur. C’est un modèle radical, il y en a sûrement d’autres…

Thomas Duroux : Ce qui est sûr, c’est que nous sortons du productivisme. Pas en descendant à 5 hl/ha. Cette année, à Palmer, on en a fait 45 hl/ha, et cela donne de très jolis vins. On peut faire des rendements corrects en biodynamie. Parfois non. Tout dépend des millésimes. Mais ce qu’on ne pourra plus faire, c’est de dire que les vins sont toujours bons avec de gros rendements. Alors oui, on change de modèle.

Comment la filière viticole juge-t-elle les initiatives de vignerons qui vont vers le bio et la biodynamie ?

Claire Naudin : Nous butons sur un problème de formation, et même un problème culturel. J’emploie des jeunes qui vinifient chez moi tout en suivant en parallèle un BTS dans un lycée agricole. Eh bien, ils sont sanctionnés par leur école s’ils ne « cassent » pas ma démarche, parce que je vinifie sans soufre ! Les enseignants poussent leurs étudiants à critiquer le bio.

C’est très bourguignon comme attitude… Et dramatique face à l’enjeu sociétal. Mais je suis optimiste parce que les mentalités commencent à changer. Les enseignants traditionnels partent progressivement à la retraite. A la faculté d’œnologie de Dijon, ce sont les étudiants qui ont fait bouger l’ancienne garde. Mais on a quand même quinze ans de retard…

Ludovic David : Je sens à Bordeaux un climat plus ouvert. A Margaux, nous sommes très nombreux à travailler sur le bio, avec même des synergies entre nous.

Claire Naudin : Il y a eu aussi une évolution sur le grand cru échezeaux. Il y a quinze ans, seule ma vigne était en herbe, j’étais la cochonne du coin. Et aujourd’hui, c’est drôle, cela s’est inversé, et il n’y a plus que la vigne de mon voisin qui est désherbée. Par contre, je suis déçue parce que sa fille est arrivée, et elle est pire que le père. Et on a des jeunes dans la côte de Nuits qui revendiquent la chimie. Mais si ces jeunes étaient passés entre de bonnes mains, s’ils avaient eu les enseignants adaptés, ils n’en seraient pas là.

Thomas Duroux : Certains m’ont regardé de travers quand Palmer est passé en biodynamie, mais c’était marginal. De mon côté, j’ai sans doute été trop enthousiaste, trop dogmatique aussi, je me suis piégé moi-même, et j’ai pu employer des mots qui ont pu blesser certains de mes voisins vignerons. J’ai eu le tort, à un moment, d’en faire un combat idéologique.

Même si nos choix ont fait progresser l’ensemble du Bordelais, l’opposition frontale est vaine. L’objectif commun est de trouver les moyens, demain, de renouer avec une viticulture d’avant le mildiou, l’oïdium et le phylloxéra. Dans ce pays, pendant 2 000 ans, on a produit de la vigne sans aucun traitement. Il n’y a pas de raison qu’on ne puisse le refaire un jour.

Il y a plusieurs vérités et visions. Qui doivent converger vers un objectif ultime, sortir de la fertilisation minérale, sortir des pesticides, des herbicides, des fongicides… Je me bats désormais pour emmener tout le monde dans le même wagon de la protection de l’environnement. Il faut prendre conscience d’une chose fondamentale : je ne connais pas un viticulteur dans ce pays qui prend du plaisir à traiter sa vigne.

Supprimer le glyphosate induit un travail plus intense de la terre. Est-ce facile à faire accepter par vos équipes ?

Claire Naudin : Oui, il faut piocher la terre. Je croise pas mal de stagiaires qui ont la quarantaine et qui sont « habités » par un appel de la nature. Je les emmène alors piocher deux heures dans mon échezeaux, en leur disant que c’est une chance de piocher mon grand cru ! Au bout de deux heures, ils n’en peuvent plus, ils ont les mains en sang et mal au dos. Moi, je fais ça neuf heures par jour, six jours par semaine, pendant trois semaines. Discuter le glyphosate, c’est aussi ça…

Thomas Duroux : A Palmer, on ne pioche plus ! On a de l’herbe. Et 250 brebis. C’est une autre solution, sans avoir inventé l’eau chaude.

Comprenez-vous que certains vignerons arrêtent le bio parce qu’ils n’y arrivent pas au niveau économique ?

Patrick Guiraud : Non, je n’arrive pas à le comprendre. Moi, je préférerais arrêter mon métier. Je ne reviendrai pas en arrière.

Claire Naudin : Pourtant, beaucoup de vignerons seraient moins effrayés par le bio si on leur disait que, pour sauver une récolte, de façon ponctuelle, ils étaient autorisés à un traitement chimique. J’ai fait accepter le bio à mon équipe en lui disant que, en cas de gros problème climatique, je ferais marche arrière afin de ne pas couler la boîte. C’est pour conserver cette possibilité que je n’ai pas choisi la certification. Avec le bio, un tas de personnes vous tombent dessus : le banquier, le notaire, le comptable, la famille… Il faut pouvoir résister.

Patrick Guiraud : Peut-être, mais le consommateur a besoin d’une certification. Il veut des certitudes. On l’a tant trompé avec l’agroalimentaire… On ne peut pas revenir là-dessus.

Thomas Duroux : Claire Naudin et Patrick Guiraud ont tous deux raison. On ne peut couler la boîte ni tromper le consommateur. Mais être certifié ne veut pas dire qu’on ne peut pas faire marche arrière. On peut le faire, puis revenir à une démarche bio une fois les difficultés passées.

Patrick Guiraud : Éthiquement, je ne le ferai jamais. Et pourtant, des mauvaises années, j’en ai eu.

Les deux principaux arguments contre le bio sont l’autorisation du cuivre dans la vigne et un bilan carbone médiocre à cause du passage intensifié de tracteurs. Qu’en pensez-vous ?

Thomas Duroux : Ces arguments sont poussés par les firmes phytosanitaires. Le cuivre était un gros problème il y a cinquante ans, quand les vignerons mettaient des doses de 15 ou 20 kg par an et par hectare. Mais, aujourd’hui, les doses sont bien plus légères. A Palmer, nous mesurons une baisse du niveau de cuivre dans le sol grâce à l’activité de microfaune et microflore. Quant au bilan carbone, les sols, quand ils ne sont plus désherbés et travaillés, ont une capacité de fixation du CO2 supérieure aux autres sols. Donc le bilan carbone d’un hectare en bio est meilleur qu’ailleurs, même si on passe davantage le tracteur.

Ludovic David : Le bio implique en effet plus de passages de tracteurs, donc plus de gasoil, et donc plus de production de CO2. Mais la difficulté est de le mesurer. Il y a une différence entre les émissions et le bilan. La terre est vivante, chaque parcelle est différente dans sa capacité à absorber, c’est l’effet terroir.

Patrick Guiraud : Et puis on optimise les passages de tracteurs avec les prévisions météo. Et l’on voit apparaître des tracteurs électriques.

L’intégralité du vignoble français pourrait-elle un jour devenir bio ?

Patrick Guiraud : Non. Toutes les régions ne pourront pas y accéder à cause du climat et du morcellement des parcelles.

Un vin bio est-il meilleur dans le verre ?

Patrick Guiraud : Oui, pour la sécurité alimentaire. Pour le goût, tout dépend du viticulteur. Il y a de bons vins des deux côtés, qui sont primés lors de concours.

Thomas Duroux : On peut faire des vins bio très mauvais au goût. Le bio est nécessaire, mais pas suffisant.

Palmer et Marquis de Terme sont voisins à Margaux. Pourquoi le premier est-il en biodynamie et l’autre non ?

Thomas Duroux : J’ai eu la chance, quand j’ai proposé aux propriétaires de Château Palmer, en 2013, de passer l’intégralité de la propriété en biodynamie, qu’ils acceptent et suivent notre démarche. Sans leur soutien, nous n’en serions pas là.

Ludovic David : C’est vrai que nous n’avons pas les mêmes réponses, mais nos idées sont proches sur la biodiversité et la dynamique environnementale. Marquis de Terme n’est pas certifié bio, mais 80 % des vignes étaient gérées en bio. Nous avons supprimé le glyphosate.

Pourquoi je ne suis pas certifié bio ou biodynamie ? Parce que nous avons du retard dans cette réflexion par rapport à Palmer. Il faut aussi prendre en compte beaucoup de facteurs : qualité du produit, rendements, prix des bouteilles, image de marque, communication, marché…

J’ai récupéré une propriété qui produisait au-dessous de 30 hectolitres par hectare, ce qui posait des problèmes en matière d’assemblage et d’élevage. Mais nous n’excluons pas d’aller plus loin, en rappelant que le bio est un cahier des charges, alors que la biodynamie est une philosophie.

Michel Guerrin , Rémi Barroux , Laure Gasparotto et Ophélie Neiman

Pour les images c’est ICI

Le REX le cinéma de mon enfance peint par Henri-Pierre Troussicot

Le REX le cinéma de mon enfance peint par Henri-Pierre Troussicot

/image%2F1477406%2F20200613%2Fob_90118e_img-4319.jpg)