/image%2F1477406%2F20201122%2Fob_8961aa_images-85.jpg)

Paul Morand chez lui en 1964. (André Bonin/archives Gallimard)

Je suis le fil de mon intérêt de l’heure et je suis favorisé par l’actualité :

« Il faut lire ce dernier opus du journal de guerre de Paul Morand. Cet antisémitisme de classe, cet antisémitisme politique et littéraire, cet antisémitisme ordinaire de témoins conscients et privilégiés des réalités de la collaboration qui ont conduit au désastre et au déshonneur… »

Me Éric Morain le 22 novembre.

Disons-le d’emblée, la publication de ce Journal de guerre accablera les fans de Paul Morand, et donnera du grain à moudre à ses adversaires, par ce qu’elle révèle de la corruption morale de la collaboration. Quarante-quatre ans après sa mort, quatre-vingts ans après les faits, le célèbre romancier (1888-1976) nous offre l’un des plus édifiants témoignages jamais parus sur le régime de Vichy et Pierre Laval, son chef à la fois tout-puissant et aboulique entre 1942 et 1944.

[...]

« A cette aune, la lecture des événements de juin 1940 par l’écrivain est sans surprise : le général de Gaulle, qu’il méprise, incarne une dissidence truffée d’aventuriers et de juifs ratatinés ; la communauté française à Londres est déchirée en deux blocs antagonistes, déterminés, selon Morand, par la race et l’esprit de parti (les juifs et la gauche du côté de De Gaulle, les bons Français soutenant Pétain). Le 1er août 1940, c’est donc en triomphateur que le romancier, naturellement rallié au nouveau régime, prend l’initiative de se rendre à Vichy. Dénonçant, dans son dernier rapport, ses collègues anglophiles de l’ambassade, il s’attend à des félicitations et à une belle promotion. Mais, dans l’entourage du Maréchal et au sein du ministère des affaires étrangères, on déplore la bassesse du procédé et la désinvolture de son auteur. Son poste lui est retiré ! Mortifié, le diplomate en disgrâce rejoint Paris, délaisse la politique pour la littérature et attend son heure. »

[…]

A 54 ans, l’écrivain arrivé se sent rajeuni par l’atmosphère de Vichy. Plein d’enthousiasme, tout heureux de se trouver au cœur du pouvoir, il tient son Journal avec assiduité et renoue avec ses ambitions de grand mémorialiste des temps nouveaux. Près de 600 des quelque 730 pages du Journal proprement dit se rapportent à son expérience auprès de Laval.

Qu’en dire ? Abasourdi, le lecteur se demande s’il lit les notes d’un esprit faux enclin à l’inversion permanente des valeurs (Mauriac et Duhamel, qui supportent mal l’Occupation, sont d’amers hystériques, les adversaires de la collaboration sont des destructeurs, l’agitateur antisémite Darquier de Pellepoix est un homme « intelligent, courageux, de bon sens », ceux qui s’indignent du traitement infligé aux juifs à l’été 1942 font preuve d’une « violence inouïe »…) ou d’un romancier égaré et candide qui croit tous les ragots qu’on lui rapporte et les consigne scrupuleusement dans ses carnets.

« Journal de guerre. Tome I. Londres, Paris, Vichy (1939-1943) » : Paul Morand, pétainiste pressé

Le Journal des années de guerre de l’écrivain est enfin publié. Un premier tome (1939-1943) le découvre défaitiste à Londres, vichyste à Paris puis à l’Hôtel du Parc, antisémite partout et toujours.

Par Laurent Joly Publié le 05 novembre 2020 ICI

Journal de guerre. Londres - Paris - Vichy (1939-1943)

Édition de Bénédicte Vergez-Chaignon

Collection Les Cahiers de la NRF, Gallimard

Parution : 05-11-2020

Le Journal de guerre de Paul Morand était un objet mythique dont l'existence même était sujette à caution. Au vrai, l'écrivain avait bien conservé ses notes prises durant la guerre et avait même commencé à en préparer la publication. Il en avait déposé le manuscrit à la Bibliothèque nationale, parmi un vaste ensemble de papiers personnels.

Ce journal paraît pour la première fois, sans retouches ni coupes, et même complété des ajouts et des annexes prévus par Paul Morand lui-même et de quelques textes contemporains de sa rédaction.

On se rappelle peut-être que Paul Morand, diplomate, était en mission à Londres le 18 juin 1940 et qu'il fut nommé ambassadeur en Roumanie en 1943. On découvre au fil des pages que, à défaut de s'être rallié en Angleterre au général de Gaulle, il choisit de se présenter à Vichy à l'été 1940, où il est mis d'office en retraite. Il décide alors de s'installer dans Paris occupé avant de rejoindre au printemps 1942 Vichy et le Cabinet de Pierre Laval, chef du gouvernement, en qualité de chargé de mission, poste qu'il occupera seize mois durant.

À Londres, à Paris et à Vichy, de la déclaration de guerre de septembre 1939 à août 1943, Paul Morand a tenu son journal sans filtre ni censure, prenant note de ce qu'il voyait, de ce qu'on lui disait et de ce qu'il comprenait. C’est l'œuvre d'un témoin conscient d'être placé aux premières loges de l'Histoire, observateur privilégié des réalités de la collaboration d'État et de la participation française à la mise en œuvre de la Solution finale.

Ce Journal de guerre est un document exceptionnel pour l'Histoire.

1040 pages, 152 x 240 mm

« 20 novembre 1942. Vendredi.

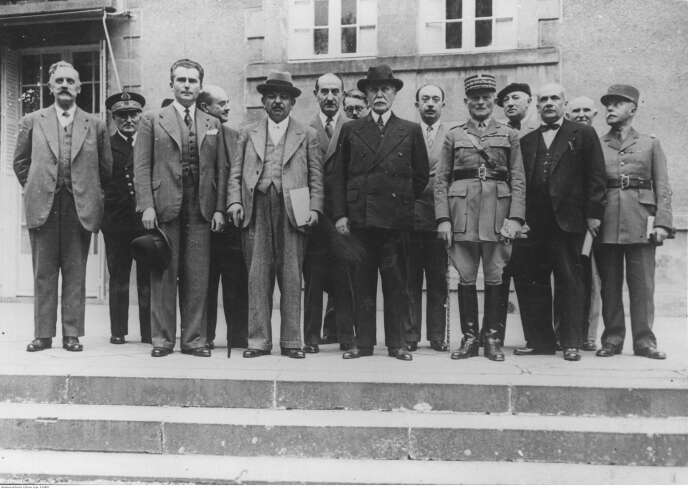

Monté à cheval sur les bords de l’Allier. Rentré avec fièvre. Me suis couché et ne suis redescendu que pour déjeuner à la popote : Laval, Achenbach, Scapini, Villar, Chambrun, Brinon et Abel Bonnard, après le déjeuner sont venus tour à tour s’asseoir à la table Guérard, Bonnafous, Rochat, Bousquet, Ménétrel, le ministre Krug, l’amiral Platon.

– Si vous ne défendez pas l’Afrique du Nord, ce seront l’Italie et l’Espagne qui l’auront, dit Achenbach.

– Il y a une chose dont les Français ne veulent pas entendre parler, c’est la mobilisation », répond Laval.

(Ces propos sont la suite d’une conversation à deux dans le bureau du Président et qui se continue à table.)

– Ne me faites pas de blagues avec Paul Reynaud et les autres, dit Laval à Achenbach. Je préfère les garder moi-même.

(Il est question ici de leur mise en lieu sûr par les Allemands.)

– Je vais faire une légion de combattants français et mettre Darnand à sa tête, dit Laval, pour aller reconquérir l’Afrique du Nord. Je l’annoncerai dès demain. Ceci dit, Achenbach, laissez-moi faire, n’excitez pas la presse parisienne contre moi.

(…)

On parle des pâturages en montagne. Je dis à Laval que je viens d’en acheter un.

– Combien ?

– Soixante-quatorze hectares.

– Non, combien l’avez-vous payé ?

– Trois cent soixante mille.

– Vous avez fait une affaire d’or, c’est moi qui vous le dis.

Le Président est à la fois content de voir que j’aime son pays et furieux de voir que j’ai payé le domaine si bon marché.

– C’est un prix de 1938, me dit-il. Ce n’est pas possible. Vous êtes un vicieux. Il doit y avoir quelque chose là-dessous.

– Je vous assure que ce n’est pas un bien juif.

– Il n’y en a pas en Auvergne, me répond-il fièrement. »

Journal de guerre, pages 605-606

Des notations de première main qui révèlent l’état d’esprit du gouvernement de Vichy, accablant, mêlant cynisme hâbleur, mauvaise conscience agressive et humour poisseux.

A qui douterait de l’inanité historique de la théorie du « moindre mal » (en vertu de laquelle le gouvernement de Vichy n’aurait livré les juifs apatrides aux nazis à l’été 1942 que pour sauver les juifs français exigés par l’occupant et en ignorant le sort fatal qui attendait les déportés), on ne pourrait que conseiller de se reporter aux pages du Journal de guerre de Paul Morand (Tome I. Londres, Paris, Vichy.1939-1943, Gallimard, « Les cahiers de la NRF », 1028 p., 27 €) consacrées au « problème juif ». D’une authenticité incontestable, ces notations de première main révèlent un état d’esprit accablant, mêlant cynisme hâbleur, mauvaise conscience agressive et humour poisseux. Le vase clos de Vichy dans ce qu’il avait de pire.

Antisémite chevronné

C’est Laval défendant froidement sa politique en petit comité le 15 août 1942 : « L’alignement du problème juif français sur le problème juif allemand (…) ne nous coûte rien et n’a pour nous que des avantages. Le sol seul compte. »

C’est Bousquet, le chef de la police de Vichy, pérorant à la « popote » de l’Hôtel du Parc, le 31 août 1942 : « Je ne les poursuis [les juifs] que comme antigouvernementaux. Je les sonne dur pour qu’ils comprennent. J’en ai liquidé treize mille et continuerai jusqu’à ce qu’ils se calment. » Puis, réagissant à la remarque d’un collaborateur de Laval au sujet des exemptions pour certains juifs, de s’exclamer : « Dès qu’on fait une exception, tous y passent. »

Lire aussi, sur « L’Etat contre les juifs », de Laurent Joly (2018) : Vichy, coupable

Morand, antisémite chevronné (son roman de 1934, France la Doulce, a eu l’honneur d’une traduction dans l’Allemagne d’Hitler dès 1936), suggère alors qu’il faudrait empêcher toute exemption en faveur des soldats juifs de la guerre 1939-1940, car, dans ces combats contre l’Allemagne nazie, « leur intérêt s’est conjugué avec l’intérêt national » (son tour d’esprit pervers considère qu’ils n’ont aucun mérite à avoir porté les armes face à Hitler). Et la conversation de rouler sur la protestation des évêques (une demi-douzaine de prélats ont condamné publiquement les rafles de juifs) : Bousquet et Morand, indignés, égrènent les mesures de rétorsion envisageables contre l’Eglise.

Avec hargne

La popote encore, le 30 octobre 1942. Entouré de collaborateurs et de quelques ministres, Laval résume les propos qu’il a tenus au cardinal Gerlier, primat des Gaules, qu’il vient de recevoir en audience : « Vous faites votre métier en défendant les juifs et le point de vue humain ? C’est tout. Moi, je fais le mien en les chassant.

Tel était, véritablement, l’état d’esprit à Vichy, en 1942. Il n’est alors nullement question d’une pression allemande insoutenable à laquelle il faudrait parer en désignant certaines victimes pour en sauver d’autres. Seuls sont invoqués des motifs sécuritaires, antisémites et xénophobes, avec une hargne qu’on ne soupçonnait guère, mais qui, tout compte fait, est terriblement logique. Dans le fond, Laval et Bousquet savent qu’ils prennent part à un crime : « Quant aux juifs il n’en reste presque plus. On dit à Vichy couramment qu’ils ont été gazés dans leurs baraquements », note Paul Morand, le 23 octobre 1942. Pour que leur conscience ne leur reproche rien, tout doit être de la faute des victimes, qu’il faut donc « sonner dur », « chasser »… L’antisémitisme le plus débridé était la conséquence fatale du choix de la collaboration d’Etat.

/image%2F1477406%2F20200613%2Fob_90118e_img-4319.jpg)