Pour ceux qui me suivent depuis longtemps sur cet espace de liberté le nom de Catherine Bernard évoque ma vigneronne de la Carbonnelle dans l’Hérault. L’emploi du possessif de ma part n’est là que pour marquer les liens profonds d’amitié et de fidélité qui me lient à elle.

Son dernier opus, Une place sur la terre au Rouergue, m’est parvenu le jour où je suis rentré de l’hôpital Cochin. Je l’ai donc lu au lit.

Lors de son dernier passage à Paris, alors que nous déjeunions chez Giovanni Passerini, après une halte à la cave ICI MÊME qui vend ses vins, jour à marquer d’une pierre blanche puisque nous décidâmes après des années de vouvoiement de passer au tu. Catherine était ravie, dans le flux de la conversation elle me confia qu’elle avait mis sur le chantier un livre, à mon avis il était déjà écrit, où elle narrerait les raisons profondes qui la poussèrent, en 2004, à abandonner le journalisme pour cultiver des vignes.

J’ai lu son récit presque d’un trait et je dois vous confier que je n’ai qu’un seul mot à vous dire : LISEZ-le !

C’est Catherine, celle que je connais, celle que je croyais connaître sans avoir encore pénétré dans ses plis et replis intimes, à la fois pudique et sans détours, franche du collier, directe, sans concession à l’air du temps, une belle personne, sans freli-frela.

C’est un beau livre, un très beau livre, livre de cœur, de doutes, de franchise, d’humanité avec tout ce que ça signifie d’horreurs, de belles choses, de tristesse ou de joie du quotidien, de vies massacrées, de questionnements.

Ce récit, et c’est rare en notre temps où le règne tyrannique de l’instant domine, lamine, abruti, outre qu’il est bien écrit, touche au plus profond, cette part de nous-mêmes avouée ou inavouée.

Je vais dire un gros mot, le livre de Catherine fait réfléchir.

Merci à elle.

Avec elle je partage les mêmes origines, nous sommes nés en des pays voisins, des bleds où « depuis le début des années 60, c’est un seul mouvement, cadencé comme la respiration. On remembre, on mécanise, on automatise, on bancarise, on professionnalise. Un troupeau de quarante vaches laitières devient un petit troupeau. On ne travaille plus dix hectares de vignes, trente, davantage, toujours plus. On n’est plus paysan, on exerce le métier de cultivateur, de viticulteur, d’éleveur, bientôt d’agriculteur, jusqu’à celui d’exploitant agricole. »

« Un mot s’est glissé dans la langue, sans que l’on ait la conscience de son origine qui pourtant nous revient aujourd’hui comme une élastique dans la figure : bled. Dans l’édition du Petit Robert de1978, avec laquelle je travaille, le bled, mot arabe, désigne dans son sens premier, « l’intérieur des terres, la campagne ». La définition se complète d’un deuxième sens, « familier et péjoratif », apparu en 1951, « lieu, village éloigné, isolé, offrant peu de ressources ». Il est illustré par cette phrase : « On s’ennuie dans ce bled ». Bled est peut-être le mot qui contient le mieux toutes les années de mon enfance et de mon adolescence pour désigner le peu et le tout. La société des adultes avait alors décrété que dans les bleds il n’y avait pas d’avenir. Puisqu’il en était ainsi, je serais journaliste, je vérifierais s’il n’y avait bin pas d’avenir dans les bleds, je comprendrais l’inexplicable, je regarderais ce qu’on ne veut pas voir, je traverserais le miroir des clichés, je témoignerais, je transmettrais. Seules la colère qui était mon carburant et l’ambition de mes parents nous avaient transmise à moi et à mes frères et sœurs m’ont d’une certaine manière tenue. Dans les années de mon enfance et de mon adolescence, on ne fuit pas une terre, on rejoint une ambition. »

Je suis plus âgé que Catherine et, sans aucun doute, bien plus gamin qu’elle au même âge, ma première ambition exprimée, alors que ma sainte mère me rêvait en prêtre, fut que je voulais être radioreporter sportif comme Georges Briquet sur lequel j’écrivais sur ce blog le 10 octobre 2005

« J'avais 7 ou 8 ans, et le dimanche après-midi j'écoutais sur Paris-Inter les retransmissions commentées par Georges Briquet. Bien des années plus tard je suis allé à la Maison de la Radio réécouter une galette du match : Nîmes-Reims. C'était le 17 novembre 1957. » lire ICI

Il ne fut répondu que ce n’était pas un métier, sous-entendu que cette engeance ne faisait rien de ses mains. En écrivant ses lignes je remarque que, comme par la suite j’ai fait l’école d’agriculture de la Mothe-Achard, mon pays, pour en sortir bachelier, donc sans reconnaissance d’une qualification agricole, d’ailleurs fort ténue même si j’y ai taillé la vigne, Catherine elle attendra la quarantaine pour rejoindre les bancs d’une formation viticole.

Elle, au moins, elle a fait quelque chose de ses mains, ça aurait plu au pépé Louis.

Bref, même terreau entre elle et moi, même communauté, certes à chacun son destin mais, nous devions un jour nous rencontrer, j’en suis intimement persuadé.

Même souvenir, et comme nous sommes dans le milieu du vin où l’alcoolisme populaire n’était pas reconnu par ce qui était encore, en ce temps-là, un lobby efficace et puissant, celui du gros rouge : producteurs du Midi et grand négoce de place réunis, pensez-donc le négoce avait pignon sur rue place des Vosges à Paris et le syndicat des vignerons était le cauchemar des politiques, le passage du livre de Catherine que je vais citer, est ce que moi-même j’ai vécu dans ma Vendée, deuxième département alcoolisé de France après le Calvados.

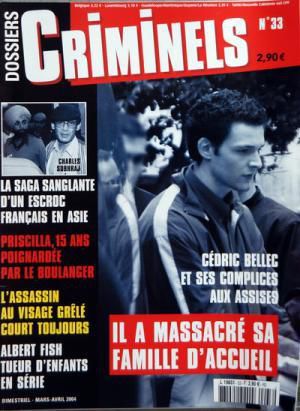

« Six ans est l’âge où s’était fixés les premiers souvenirs de Cédric Bellec. Son père buvait. Sa mère aussi. On buvait beaucoup dans le village de mon enfance. La figure de style désignait ainsi qu’une série d’autres pudiques euphémismes l’ivrognerie de l’ouest et du nord de la France. La mère de mon père tenait l’un des vingt-deux bistrots du bourg où j’ai grandi à quoi s’ajoutaient ceux des hameaux, soit, en étant généreuse et en comptant les femmes et les enfants, quelque chose comme un lieu de perdition pour quatre-vingt habitants. (le ratio était le même à la Mothe-Achard) Le père de ma mère les fréquentait assidûment et n’y suçait pas que des glaçons. C’est dans les non-dits et les silences qu’il faut comprendre l’aliénation de la France à l’alcool avant d’entrer dans une sorte de longue cure de désintoxication collective ponctuée de rechutes. On devait à cette aliénation (ainsi qu’à la consanguinité) toute une population d’idiots, d’imbéciles heureux, de tarés, d’épileptiques, d’arriérés mentaux, de crétins. Il semble que même le bacille de Koch avait autant fait son lit de l’alcoolisme que de la pauvreté. Le village de mon enfance avait ses idiots. Ils étaient garçons ou filles de ferme, vivaient de petits travaux ou d’une forme de solidarité familiale. Ils ne s’imbibaient pas tous eux-mêmes, mais souvent il leur arrivait des bricoles. Ils étaient trouvés au matin dans les fossés dormant du sommeil du juste, leur Mobylette couchée à côté d’eux. Dans mon regard, ce qui les distinguait du reste de la population tenait au fait que je les voyais comme s’ils étaient nés du paysage. Ils n’inspiraient ni compassion, ni rejet, ni dégoût, ni honte. Ils étaient tels l’église, la mairie, l’école, le cimetière et les cafés puisque c’est ainsi que par chez moi on nommait les bistrots. L’un d’eux prenait souvent le car qui ramassait les élèves par grappes et nous déposait au collège sis dans le chef-lieu de canton. Il faisait toute la tournée des villages et des hameaux, simplement pour passer le temps, et l’on ne trouvait rien d’anormal ni à sa présence ni à cette forme d’occupation. Avec le recul des années et l’œuvre déformante de la mémoire, il me semble que les idiots, et peut-être est-ce pour cela que l’on a du mal à se défaire d’une image positive de l’ivrognerie, servaient de vigie rassurante du temps, un peu comme le pic Saint-Loup maintenant pour moi. Ils nous rappelaient notre humanité. »

Cédric, une enfance de chaos et de peur.

par Catherine BERNARD — 23 octobre 2003 à 01:30 ICI

/image%2F1477406%2F20200613%2Fob_90118e_img-4319.jpg)