Ma sainte mère voulait faire de moi un prêtre, je fus donc soumis à un pilonnage en règle de la part du haut clergé : chaque année celui que l’on surnommait « le grand inséminateur » nous visitait à l’école Sainte Marie pour susciter des vocations. À la fin de son prêche il nous faisait remplir un petit papier sur lequel nous devions indiquer ce que nous souhaitions faire dans la vie.

Las de ces sollicitations un jour je répondis « vidangeur » ce qui me valut de me faire tirer les oreilles.

Tout ça pour que vous compreniez que lorsque j’entends ou je lis, le plus souvent sous la plume du petit monde qui volette autour des vignerons, que le métier de vigneron relèverait d’un sacerdoce, je sors ma sulfateuse et je pulvérise.

De plus c’est un sacerdoce tendance silice qui, je le rappelle, pour les petites louves et les petits loups, est une tunique, une ceinture de crin ou d'étoffe rude, garnie éventuellement de clous ou de pointes de fer à l'intérieur et portée sur la chair par mortification. À ne pas confondre avec la Silice de corne (501) qui est une préparation essentielle pour l'agriculture biodynamique, elle est complémentaire et agit en polarité avec la bouse de corne (500). Elle ne s’adresse pas au sol mais à la partie aérienne des plantes durant leur période végétative.

S’ajoute à ce don absolu et désintéressé de soi, pour la plus haute sanctification du vin, un léger relent du : « seul le terroir ne ment pas », trime, donne-toi de la peine, courbe l’échine, contente-toi de peu, vis chichement, mais donne-nous ou presque, le fruit de ton labeur désintéressé puisque tu ne vis que pour l’élévation de ton sacerdoce et que ton bonheur sera dans un autre monde.

J’exagère ?

À peine, car je ne vois pas au nom de quoi le métier de vigneron relèverait de la forme la plus élevée des métiers de la terre.

Je suis né dans un pays où le froment comptait plus pour la vie des gens de peu que le vin qui, affreuse piquette à base de Noa fabriquait beaucoup d’alcooliques.

Le pain c’était sacré. Avant de l’entamer on traçait une croix sur sa face plane et le dimanche le curé distribuait pendant la messe du pain béni.

Alors je ne vois pas pourquoi le cep conférerait à celui qui le bichonne un statut sacré haut dessus de la piétaille.

Vigneronne et vigneron c’est un métier ; un métier difficile soumis aux aléas du climat, aux maladies, qui, certes peut s’exercer avec passion, mais qui reste comme on dit « un gagne-pain ».

Entendez-moi, ou lisez-moi bien, ce qui confère au métier de vigneronne et de vigneron une supériorité, c’est la capacité qu’ils ont, s’ils l’ont choisi, d’être les artisans d’un produit fini, le vin. Par rapport à leurs consœurs ou confrères agriculteurs ou éleveurs, trop souvent producteurs de minerai broyé dans la chaîne agro-alimentaire (confère le lait infantile Lactalis), elles et ils peuvent rester maîtres de la naturalité de leur produit.

Mais là encore il faut tracer des lignes de partage, le statut d’artisan n’est pas un sésame, beaucoup de vigneronnes et vignerons, dit indépendants, sous les conseils de ceux qui gravitent autour d’eux, reproduisent des schémas cousins germains de ceux utilisés par la grande cavalerie.

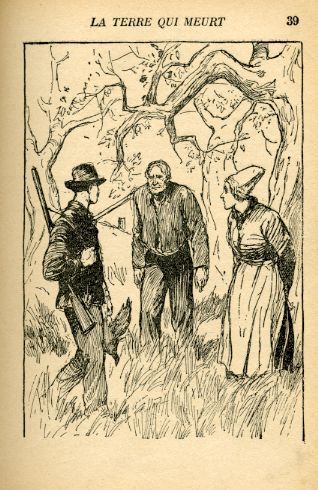

Bourlinguant depuis des années dans le milieu du vin je suis de plus en plus excédé par celles et ceux, y compris certains néo-vignerons, qui entonnent ces psaumes ridicules qui alimentent une littérature qui relève de la Terre qui meurt de René Bazin, dégoulinant de bons sentiments vécus sur le dos des autres.

Compatissant ils sont, dégoulinant de compassion !

L’intégrale de la Terre qui meurt ICI

« L’irritation qu’il avait ressentie des menaces du garde s’atténuait. Il n’avait qu’à se souvenir, pour ne rien craindre du marquis de la Fromentière. N’étaient-ils pas tous deux de noblesse, et ne le savaient-ils pas l’un et l’autre ? Car le métayer descendait d’un Lumineau de la Grand’Guerre.

Et, bien qu’il ne parlât jamais de ces aventures anciennes, à cause des temps qui avaient changé, ni les nobles ni les paysans n’ignoraient que l’aïeul, un géant surnommé Brind’Amour, avait conduit jadis dans sa yole, à travers les marais de Vendée, les généraux de l’insurrection, et fait des coups d’éclat, et reçu un sabre d’honneur, qu’à présent la rouille rongeait, derrière une armoire de la ferme. Sa famille était une des plus profondément enracinées dans le pays. Il cousinait avec trente fermes, répandues dans le territoire qui s’étend de Saint-Gilles à l’île de Bouin, et qui forme le Marais. Ni lui, ni personne n’aurait pu dire à quelle époque ses pères avaient commencé à cultiver les champs de la Fromentière. On était là sur parole, depuis des siècles, marquis d’un côté, Lumineau de l’autre, liés par l’habitude, comprenant la campagne et l’aimant de la même façon, buvant ensemble le vin du terroir, quand on se rencontrait, n’ayant, ni les uns ni les autres, la pensée qu’on pût quitter les deux maisons voisines, le château et la ferme, qui portaient le même nom. Et certes, l’étonnement avait été grand, lorsque le dernier marquis, monsieur Henri, un homme de quarante ans, plus chasseur, plus buveur, plus rustre qu’aucun de ses ancêtres, avait dit à Toussaint Lumineau, voilà huit ans, un matin de Noël qu’il tombait du grésil : « Mon Toussaint, je m’en vas habiter Paris : ma femme ne peut pas s’habituer ici. C’est trop triste pour elle, et trop froid. Mais ne te mets en peine ; sois tranquille : je reviendrai. » Il n’était plus revenu qu’à de rares occasions, pour une journée ou deux. Mais il n’avait pas oublié le passé, n’est-ce pas ? Il était demeuré le maître bourru et serviable qu’on avait connu, et le garde mentait, en parlant de renvoi. »

/image%2F1477406%2F20200613%2Fob_90118e_img-4319.jpg)