J’ai été, dans ma Vendée profonde confite dans ses bondieuseries, nourri au grain de la censure de la Centrale Catholique l'Office catholique international du cinéma (OCIC) créé en 1928 qui veillait avec une suspicion tatillonne sur les bonnes mœurs de l’enfant de chœur que j’étais. L’affichage sur les tambours de l’église Saint Jacques le majeur des films à ne pas voir absolument, constituait pour moi une information de première main.

Nos curés combattaient l'influence pernicieuse du cinéma, et se méfiaient de la promiscuité des salles obscures : le mauvais exemple n’était pas que sur l’écran, il est aussi dans la salle même au Rex de la Mothe-Achard, les couples du fond de la salle et plus encore ceux du pigeonnier se bécotaient, et parfois plus encore, ce qui provoquait des interruptions soudaines de la projection afin d’éclairer la salle pour surprendre les contrevenants.

Cerné par la censure qui s’exerçait bien sûr aussi sur les livres et toutes les publications j’ai développé un goût immodéré pour l’interdit, savourer une littérature de dessous le manteau disait-on en ces années que certains présentent aujourd’hui comme merveilleuses.

Et pourtant « Quand la France s’ennuie... » écrivait Pierre Viansson-Ponté dans le Monde du 15 février 1968 « La jeunesse s'ennuie. Les étudiants manifestent, bougent, se battent en Espagne, en Italie, en Belgique, en Algérie, au Japon, en Amérique, en Egypte, en Allemagne, en Pologne même. Ils ont l'impression qu'ils ont des conquêtes à entreprendre, une protestation à faire entendre, au moins un sentiment de l'absurde à opposer à l'absurdité. Les étudiants français se préoccupent de savoir si les filles de Nanterre et d'Antony pourront accéder librement aux chambres des garçons, conception malgré tout limitée des droits de l'homme. Quant aux jeunes ouvriers, ils cherchent du travail et n'en trouvent pas. Les empoignades, les homélies et les apostrophes des hommes politiques de tout bord paraissent à tous ces jeunes, au mieux plutôt comiques, au pis tout à fait inutiles, presque toujours incompréhensibles. »

« Née le 15 août 1935 à Montmorillon dans la Vienne, Régine Deforges a écrit une quarantaine de livres, dont plusieurs textes érotiques, plaidant pour que les femmes vivent librement leur sexualité.

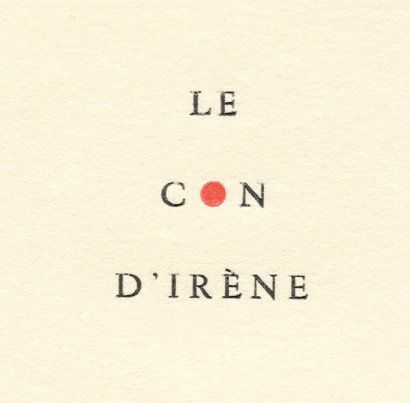

Autodidacte, elle a longtemps été libraire avant de créer, aux côtés de Jean-Jacques Pauvert, une maison d'édition, L'Or du temps, à la fin des années 60. De nombreux ouvrages édités (comme Le Con d'Irène, attribué à Louis Aragon) ont fait l'objet d'interdictions diverses et de poursuites pour outrage aux bonnes mœurs. »

De la saga La Bicyclette bleue, l'un des plus grands succès public de l'édition française, qui s'est achevé, en 2007, après la publication du 10ème volume: « Et quand viendra la fin du voyage... » je n’ai lu aucun des livres non pas parce que je fus influencé par la critique qui boudera la saga, mais parce que je ne suis pas très friand de ce genre de romans. Cependant je partage le regret de Régine Deforges « En France, on ne reproche pas à ceux qui vendent des canons de gagner de l'argent, mais pour un écrivain c'est comme si c'était scandaleux »

Mais, je sais qu’on me taquine sur le sujet, j’ai commis en son temps une chronique « François, Claude, Jean Mauriac, les vignes de Malagar, les fils des grandes maisons de négoce et la bicyclette bleue de Régine Deforges... » link En effet, Régine Deforges était l'épouse du dessinateur du Nouvel Observateur Pierre Wiazemski, dit Wiaz, petit-fils de François Mauriac.

« Régine Deforges situe l’action de La Bicyclette bleue dans le domaine de Malagar, qui appartenait à François Mauriac. « Je suis rentrée dans cette famille quand j’ai épousé son petit-fils, le dessinateur Wiaz. » dit-elle. Elle avoue aussi que ce liquoreux produit dans l’aire des premières Côtes de Bordeaux Saint-Macaire, elle l’a dans la peau. « C’est un vin que l’on buvait à l’apéritif. Il est frais, parfumé, élégant. Avec un crottin de Chavignol, un roquefort ou un foie gras, c’est un plaisir. » Elle cite aussi Meursault et l’Anjou. « Les bons vins me procurent de la joie. » Elle dit encore qu’une bonne bouteille peut surprendre mais ne pas tromper. Pour elle, le vin reste davantage lié au cigare. « Depuis que je suis allée à Cuba, j’ai découvert leur ressemblance. Le torcedor, c’est l’œnologue du cigare. Avec un vieux vin de Malagar, c’est idéal. » « Dans Et quand viendra la fin du voyage... Fayard, 2007, le dixième et dernier de la série commencée par La Bicyclette bleue, Léa fait des allers retours entre la Bolivie et son domaine de Montillac, inspiré de Malagar... »

« Si petit et si grand! C’est ici que tu es à ton aise, homme enfin digne de ton nom, c’est ici que tu te retrouves à l’échelle de tes désirs. Ce lieu, ne crains pas d’en approcher ta figure, et déjà ta langue, la bavarde, ne tient plus en place, ce lieu de délice et d’ombre, ce patio d’ardeur, dans ses limites nacrées, la belle image du pessimisme. Ô fente, fente humide et douce, cher abîme vertigineux.

C'est dans ce sillage humain que les navires enfin perdus, leur machinerie désormais inutilisable, revenant à l'enfance des voyages, dressent à un mât de fortune la voilure du désespoir. Entre les poils frisés comme la chair est belle sous cette broderie bien partagée par la hache amoureuse, amoureusement la peau apparaît pure, écumeuse, lactée. Et les plis joints d'abord des grandes lèvres bâillent. Charmantes lèvres, votre bouche est pareille à celle d'un visage qui se penche sur un dormeur, non pas transverse et parallèle à toutes les bouches du monde, mais fine et longue, et cruciale aux lèvres parleuses qui la tentent dans leur silence, prête à un long baiser ponctuel, lèvres adorables qui avez su donner aux baisers un sens nouveau et terrible, un sens à jamais perverti.

Que j'aime voir un con rebondir.

Comme il se tend vers nos yeux, comme il bombe, attirant et gonflé, avec sa chevelure d’où sort, pareil aux trois déesses nues au-dessus des arbres du Mont Ida, l’éclat incomparable du ventre et des deux cuisses. Touchez mais touchez donc vous ne sauriez faire un meilleur emploi de vos mains. Touchez ce sourire voluptueux, dessinez de vos doigts l’hiatus ravissant. Là que vos deux paumes immobiles, vos phalanges éprises à cette courbe avancée se joignent vers le point le plus dur, le meilleur, qui soulève l’ogive sainte à son sommet, ô mon église.

Ne bougez plus, restez, et maintenant avec deux pouces caresseurs, profitez de la bonne volonté de cette enfant lassée, enfoncez, avec vos deux pouces caresseurs écartez doucement, plus doucement, les belles lèvres, avec vos deux pouces caresseurs, vos deux pouces. Et maintenant, salut à toi, palais rose, écrin pâle, alcôve un peu défaite par la joie grave de l’amour, vulve dans son ampleur à l’instant apparue. Sous le satin griffé de l’aurore, la couleur de l’été quand on ferme les yeux.

Ce n’est pas pour rien, ni hasard ni préméditation, mais par ce BONHEUR d’expression qui est pareil à la jouissance, à la chute, à l’abolition de l’être au milieu du foutre lâché, que ces petites sœurs des grandes lèvres ont reçu comme une bénédiction céleste le nom de nymphes qui leur va comme un gant. Nymphes au bord des vasques, au cœur des eaux jaillissantes, nymphes dont l’incarnat se joue à la margelle d’ombre, plus variables que le vent, à peine une ondulation gracieuse chez Irène, et chez mille autres mille effets découpés, déchirés, dentelles de l’amour, nymphes qui vous joignez sur un nœud de plaisir, et c’est le bouton adorable qui frémit du regard qui se pose sur lui, le bouton que j’effleure à peine que tout change. Et le ciel devient pur, et le corps est plus blanc. Manions-le, cet avertisseur d’incendie.

Déjà une fine sueur perle la chair à l’horizon de mes désirs. Déjà les caravanes du spasme apparaissent dans le lointain des sables. Ils ont marché, ces voyageurs, portant la poudre en poire, et les pacotilles dans des caisses aux clous rouillés, depuis les villes des terrasses et les longs chemins d’eaux qu’endiguent les docks noirs. Ils ont dépassé les montagnes. Les voici dans leurs manteaux rayés. Voyageurs, voyageurs, votre douce fatigue est pareille à la nuit. Les chameaux les suivent, porteurs de denrées. Le guide agite son bâton, et le simoun se lève de terre, Irène se souvient soudain de l’ouragan. Le mirage apparaît, et ses belles fontaines... Le mirage est assis tout nu dans le vent pur. Beau mirage membré comme un marteau-pilon. Beau mirage de l’homme entrant dans la moniche. Beau mirage de source et de fruits lourds fondant. Voici les voyageurs fous à frotter leurs lèvres. Irène est comme une arche au-dessus de la mer. Je n’ai pas bu depuis cent jours, et les soupirs me désaltèrent. Han, han. Ire appelle son amant. Son amant qui bande à distance. Han, han. Irène agonise et se tord. Il bande comme un dieu au-dessus de l’abîme. Elle bouge, il la fuit, elle bouge et se tend. Han. L’oasis se penche avec ses hautes palmes. Voyageurs vos burnous tournent dans les sablons. Irène à se briser halète. Il la contemple. Le con est embué par l’attente du vit. Sur le chott illusoire, une ombre de gazelle...

Enfer, que tes damnés se branlent, Irène a déchargé. »

Aragon

/image%2F1477406%2F20200613%2Fob_90118e_img-4319.jpg)