À son retour de France, chaque italien répète en boucle « Paris est une belle ville. Évidemment, nous avons très mal mangé, mais on nous avait prévenus. »

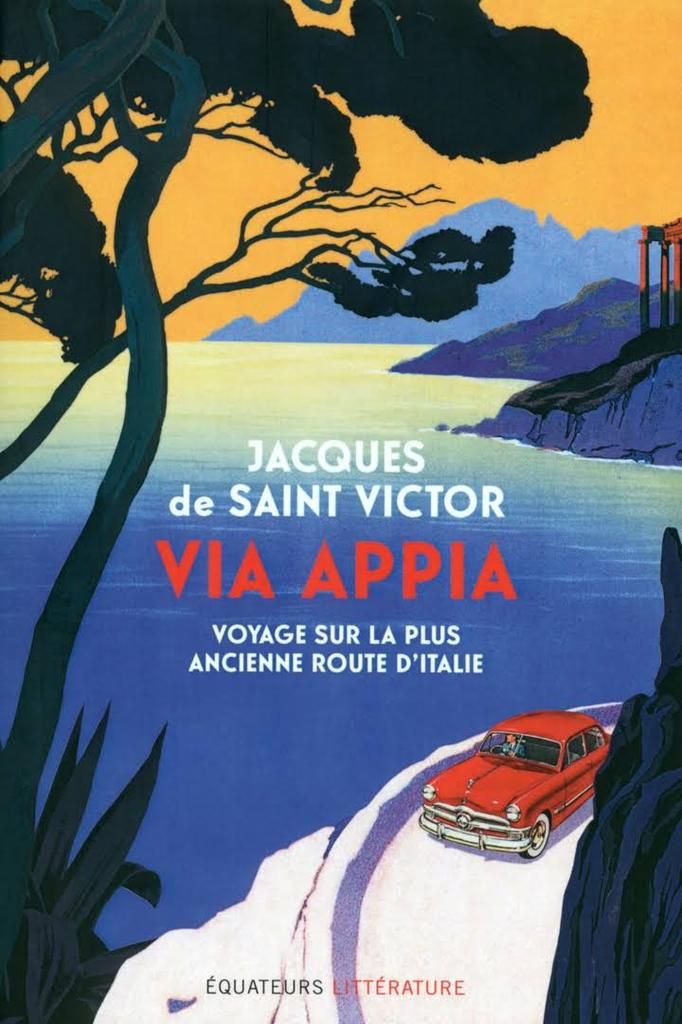

C’est Jacques de Saint Victor qui l’écrit alors qu’il nous embarqué sur la Via Appia.

« Autrefois s’y pressèrent les légions romaines, les éléphants d’Hannibal, les esclaves de Spartacus, les premiers chrétiens et des princes de la débauche.

Cette route mythique unit la mer Tyrrhénienne aux mers Ionienne et Adriatique, l’Antiquité à la Modernité, le paganisme au christianisme, l’Orient à l’Occident. Elle est le socle de notre civilisation.

À pied ou à bord de sa vieille Fiat, mais dans un constant esprit de flânerie, nous voyageons avec l’auteur à la rencontre des habitants de ces « Sibéries du Sud », d’un Mezzogiorno inédit, marqué par l’ultraviolence des mafias, mais aussi par une sagesse et un savoir-vivre oublié. »

« Récit de voyage insolite, drolatique, Via Appia est un livre passionné sur la beauté, l’amour et la liberté de penser. C’est une plongée foudroyante dans une Italie absolument méconnue des Français. »

C’est un livre d’érudit, une belle érudition sans pédantisme même si parfois, l’ignare que je suis, aurait souhaité être plus éclairé par des références en bas de page. Autre bémol, pourquoi ne pas avoir pris quelques photos pour illustrer les propos. Ça éclairerait des descriptions, certes bien tournées, qui gardent le côté sec de l’imprimé.

J’ai donc beaucoup appris sur le Mezzogiorno, les méandres de la politique en Italie, les viols de masse commis par les troupes françaises, des goumiers marocains et algériens, lors de l’offensive de Monte-Cassino… « Nous avons cru voir arriver nos libérateurs et ce furent nos bourreaux », dit l’une de ces femmes de la Ciociara. Le rappel qu’en 1961 le film de Vittorio de Sica, La Ciociara, reçu la palme de l’interprétation pour Sophia Loren. Mais qui se souvient de la scène où elle et sa fille Loretta se font violer sous un crucifix, dans une église de la Ciociara, par un groupe de goumiers marocains ou algériens ?

Via Appia se lit donc avec un grand plaisir, l’auteur y prend, comme je le dis souvent, les chemins de traverse, flâne, délaissant les itinéraires rebattus par les guides. Il donne envie, il me donne envie de mettre mes pas dans ses pas, les roues de ma Twingo dans celle de sa petite Fiat.

Mais ce n’est qu’au chapitre 29 (sur 33) Abatto la pastasciutta, que j’ai trouvé matière à chroniquer sur un sujet polémique.

Dino Risi, dans Mes monstres, Mémoires (2004) n’y va pas par 4 chemins, même si ceux-ci mènent tous à Rome :

« Tous ces jus, ces sauces, les frites, les crêpes, les soufflés, les hors-d’œuvre, les huîtres, les moutardes, les mousses… Où sont nos pâtes ? Nos risottos, nos beaux minestrones ? »

Pour lui, il n’existe qu’une seule chose à sauver : le petit-déjeuner « avec ce pain odorant, les croissants, les baguettes. »

Ici, l’auteur, se remémore le jour où il était passé prendre un verre en fin de journée dans la villa de Marina di Castellaneta, une station balnéaire sur la mer Ionienne, chez les cousins de la mère de son épouse italienne Michela.

La plupart des convives vivaient à Milan. Étaient présents « Outre la maîtresse de maison, une journaliste économique et son mari, cadre de la Banque d’Italie, il y avait ce soir-là deux couples dont les épouses se présentèrent comme « femmes au foyer (casalinghe). L’un des maris était banquier d’affaires et l’autre un professeur de droit d’allure prussienne, mais mâtinée d’un regard curieux, vif, très italien. Tous ces gens paraissaient ouverts et élégants, habillés comme la bonne société de Saint-Jean-de-Luz ou de Biarritz quand elle voulait paraître décontractée. Polo Lacoste, bermuda et mocassins. »

L’auteur s’exclame « Qu’était donc devenu mon « Sud profond » ?

J’ai picoré quelques échanges :

- Vous êtes parisien ? demanda la femme du banquier, la plus bronzée de tous.

- Oui. Avec Michela, on se partage entre Rome et Paris…

- Nous sommes allés cet hiver à paris avec Giancarlo, coupa la dame, en regardant son mari. La ville est belle. Mais qu’est-ce qu’on y mange mal ! ajouta-t-elle avec une pointe de raillerie, mais il en fallait plus pour me déstabiliser.

- Allons, allons, nous n’allons pas commencer sur ce terrain, interrompit la maîtresse de maison, qui voyait déjà s’envenimer la polémique.

Court intermède sur la médiocrité de la vie politique des 2 pays interrompu par le professeur de droit qui évoque sa lecture sur la plage d’un livre de cuisine « c’est amusant, cette différence entre la cuisine française et italienne »

- Mais c’était une histoire de la cuisine italienne ? ironisa sa femme.

- Justement. Tu comprends mieux, en le lisant, la différence avec la cuisine française. Nos deux cuisines étaient à la même enseigne après la chute de Rome. Rien ne nous prédisposait en Italie à être le pays des pâtes, le pays des « Macaronis »…

« la chute de Rome amena tous les peuples de l’Empire à vivre en autarcie et à exploiter leurs propres produits. C’est ce repli qui est à l’origine du génie culinaire de certains peuples.

- Les invasions arabes du IXe siècle vont révolutionner notre cuisine italique, précisa le professeur.

« Les Arabes apportèrent de nouveaux produits (jasmin, sésame, anis, safran, cannelle, etc.) et des recettes inventives (agrumes au jasmin, fruits en pâte d’amande, cannoli) qu’on a longtemps ignorées en France. La pâtisserie sicilienne avait la réputation au Moyen Âge et à la Renaissance d’être la meilleure d’Europe grâce à ces recettes orientales. Bien plus tard, à l’époque de Louis XV, la pâtisserie française s’en inspira, notamment les fruits confits. »

Intéressant, mais un peu court comme explication, la pâtisserie n’est pas toute la cuisine ! Tout comme le débat qui s’ensuivi sur le peu de diversité des deux cuisines et les différences régionales. Pour tout dire, de bien meilleures explications se trouvent chez Pellegrino Artusi :

« La cuisine est une petite friponne » Pellegrino ARTUSI se moque des « cuisiniers de baldaquin » et prône une table simple et familiale !

Je laisse de côté les doctes explications du professeur pour rapprocher les positions antagonistes, tout comme le débat sur la légende de Marco Polo ayant rapporté les pâtes en Italie. « … en réalité cette légende a été propagée aux USA en 1929 par The Macaroni Journal pour « anoblir » les pâtes en les enrobant d’une mystérieuse provenance lointaine. Pure invention commerciale… »

« Le monde des pâtes est essentiellement populaire » : la Sicile berceau des pâtes sèches…

Plus intéressante la remarque très pertinente du professeur :

- Une chose est indéniable, cher Jacques, et surtout ne m’en veuillez pas de ma franchise, mais la cuisine italienne a beaucoup mieux su affronter la mondialisation que la cuisine française.

- Vous trouvez ?

- Mais c’est une évidence. La cuisine italienne est simple et a su le demeurer. C’est une cuisine domestique (casalinga) et populaire ; la cuisine sophistiquée ne vaut rien chez nous. En France, les spécialités populaires, ou disons bourgeoises – Au sens où, au XVIIIe siècle, on opposait la cuisine bourgeoise aux soupers de la cour –, comme le foie gras, les escargots ou la salade de truffe, sont devenues des plats hors de prix, alors qu’elles étaient jadis négligées.

- Certes, la cuisine française a fait le choix de « l’excellence ». Tradition curiale oblige ! Les grands chefs, comme on dit d’ailleurs en italien, sont d’abord français. Mais le drame, je fus bien obligé de l’admettre, c’est qu’ils ont parfois tendance à se prendre pour des penseurs ou pour des stars. La dérive n’est pas récente. Montaigne dénonçait déjà à la Renaissance cette « futile éloquence » de certains chefs français dissertant avec gravité de leur cuisine « comme s’ils parlaient de quelque argument de théologie. »

Paul Bocuse, lors de l’Exposition universelle de Milan, a « reconnu qu’on était allé trop loin en France dans la médiatisation des grands chefs, si bien qu’ils étaient tous sortis de leur cuisine. « Il serait temps maintenant qu’ils y retournent »

/image%2F1477406%2F20200613%2Fob_90118e_img-4319.jpg)